Missak Manouchian — Wikipédia

| Commandant FTP-MOI de la région parisienne | |

|---|---|

| août - | |

| Responsable technique (d) FTP-MOI de la région parisienne | |

| juillet - | |

Peter Snauko (d) | |

| Directeur Union populaire franco-arménienne (d) | |

| - | |

| Rédacteur en chef Zangou | |

| - | |

| Secrétaire (d) Section française du Comité de secours pour l'Arménie | |

| - | |

| Rédacteur en chef Tchank avec Kégham Atmadjian | |

| - |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | Cimetière parisien d'Ivry (jusqu'au ), Panthéon (depuis le ) |

| Nom dans la langue maternelle | Միսաք Մանուշեան |

| Surnoms | Michel Manouchian, Manouche |

| Pseudonymes | Georges, Ա. Մանուշ, Մ. Ասուրեան |

| Nationalité | |

| Domiciles | Adıyaman (- |

| Activités | |

| Conjoint | Mélinée Manouchian (de à ) |

| A travaillé pour | Gnome et Rhône (- Zangou ( - Hog () Anahit (- Tchank ( - Gnome et Rhône (à partir des années 1930) Citroën (à partir de ) Gévelot Extrusion (- Forges et Chantiers de la Méditerranée (- Ayk (d) (- Panvor (d) |

|---|---|

| Parti politique | Parti communiste français (à partir de ) |

| Membre de | Main-d'œuvre immigrée (années 1930) Section française du Comité de secours pour l'Arménie (- Union populaire franco-arménienne (d) (- FTP-MOI de la région parisienne () Groupe Manouchian () |

| Conflit | |

| Maîtres | Archag Tchobanian, Krikor Bogharian (d) |

| Influencé par | |

| Lieux de détention | |

| Distinctions | |

| Archives conservées par |

Missak Manouchian (arménien occidental : Միսաք Մանուշեան, arménien : Միսաք Մանուշյան), ou Michel Manouchian[n 1], né le à Adıyaman (Empire ottoman) et mort fusillé le à la forteresse du Mont-Valérien (France), est un militant communiste, résistant, ouvrier, et poète arménien immigré en France.

Il est connu pour avoir été l'adjoint de Joseph Epstein à la tête des FTP-MOI de la région parisienne de la Résistance intérieure française à partir d'. Il est le plus haut gradé du « groupe Manouchian-Boczov-Rayman » de vingt-trois résistants, arrêtés en puis jugés expéditivement, fusillés et stigmatisés par la campagne anticommuniste et antisémite de l'Affiche rouge en .

Survivant du génocide arménien de 1915, il se réfugie en en France, devenant « Français de préférence ». Menuisier de formation, il exerce le métier de tourneur, qu'il apprend sur le tas. Il s'engage à la suite de la crise du 6 février 1934 dans le Parti communiste français (PCF), par communisme et antifascisme. En , il est élu cadre de la Section française du Comité de secours pour l'Arménie (HOG) et accède à la direction du journal de l'organisation, Zangou. Il joue ensuite un rôle central au sein de l'Union populaire franco-arménienne après la disparition du HOG en 1937.

Il est mobilisé dans l'armée en puis démobilisé après la défaite française et l'armistice du 22 juin 1940. Affecté à l'usine Gnome et Rhône d'Arnage pendant une année, il devient ensuite militant communiste clandestin à partir du printemps 1941, moment où il parvient à rentrer à Paris. Il est arrêté le jour de l'attaque allemande contre l'URSS ; rapidement libéré, il est ensuite intégré en aux FTP-MOI de la région parisienne, qui ont succédé à l'Organisation spéciale. Alors que les arrestations s'enchaînent, il est choisi en pour en être commissaire militaire. Après une trentaine d'opérations de son groupe dans Paris, il est arrêté trois mois plus tard par les brigades spéciales de la police française après une longue filature. Torturé, il est ensuite livré à la police secrète de l'armée allemande. Un tribunal allemand le condamne à mort avec 22 de ses camarades. Figure de la résistance armée, il meurt, comme il l'écrit à son épouse Mélinée juste avant son exécution, « en soldat régulier de l’Armée française de la Libération ».

Missak et son épouse Mélinée Manouchian sont accueillis au Panthéon le , quatre-vingts ans jour pour jour après l'exécution de Missak.

Biographie[modifier | modifier le code]

Jeunesse et débuts (1909-1924)[modifier | modifier le code]

Enfance (1909-1919)[modifier | modifier le code]

Missak Manouchian naît le [1],[2],[3],[n 2] à Adıyaman (vilayet de Mamouret-ul-Aziz, Empire ottoman)[6],[7], dans le quartier de Tchélébi[8],[9]. Le doute sur son année de naissance vient de la traduction fortuite en 2024 d'une page de ses carnets personnels qui accrédite la thèse, déjà connue dans sa famille, que Missak Manouchian se serait vieilli de trois ans pour trouver du travail plus facilement et émigrer ensuite en France[1]. Ses parents sont Kévork Manouchian et Vartouhi Kassian[8],[9], des paysans[6]. Plus jeune de sa fratrie, il a deux frères aînés, Haïk et Garabed[4]. Dans ses mémoires, Mélinée Manouchian parle d'une famille de quatre enfants, sans toutefois donner le nom du quatrième[6].

Il a neuf ans en 1915 au début du génocide arménien. Des 5 200 Arméniens vivant à Adiyaman, les hommes sont exécutés sur place, tandis que le reste de la population est déportée à partir du vers Samsat puis Ourfa[10].

Son père participe à la résistance arménienne de la ville d'Ourfa et y perd la vie[8],[11],[9],[12]. Les quartiers arméniens de la ville, qui comptent de 25 à 30 000 habitants[13] (voire 38 680 habitants selon le patriarcat arménien de Constantinople[14]), entrent en résistance du au , date à laquelle l'armée ottomane finit par mater et massacrer les insurgés[15].

Avec sa mère et ses deux frères, ils sont déportés d'Ourfa sur la route reliant Birecik à Nusaybin[8],[9]. Ils vivent alors pendant quatre ans dans les villages de Mehrab et de Guevndjé, en travaillant comme domestiques pour des familles turques[8],[9]. Sa mère meurt de maladie (ou de famine)[6] à cette période[8],[9]. Missak est alors recueilli par une famille kurde, au sein de laquelle il travaille en tant que berger, se fait appeler « Assour »[16] (nom qu'il utilise plus tard comme pseudonyme), et se lie avec leur fille[6].

Orphelin du génocide (1919-1924)[modifier | modifier le code]

À la fin de la Première Guerre mondiale, les frères Manouchian sont récupérés par les agents du Vorpahavak[6] et confiés à des orphelinats après un passage à Aïntab (Cilicie)[8],[9]. Garabed, le frère aîné, est pris en charge le par le Vorpakhnam (« aide aux orphelins ») local mis en place par l'association des Arméniens d'Égypte[8],[9]. Il raconte que Missak a à cette date quitté la ville et a été pris en charge dans un orphelinat de l'organisation humanitaire américaine de la Near East Foundation[8],[9], sans en préciser la localisation, mais vraisemblablement à proximité[17]. En effet, c'est à Aïntab que l'armée britannique qui occupe la région regroupe les 2 000 orphelins arméniens retrouvés dans des foyers turcs et kurdes[17]. Dans ses notes, le futur instituteur de Missak et Garabed, Krikor Bogharian (1897-1975), écrit : « Garabed Manouchian était dans [l'orphelinat du Vorpakhnam], tandis que son frère était dans l'orphelinat américain [de la Near East Foundation]. Il est possible qu'ils soient arrivés à différents moments à Aïntab ou peut-être même aient été amenés de différents endroits »[17].

À l'issue de la guerre franco-turque fin 1921, les troupes françaises abandonnent la Cilicie[9]. Dans la foulée du retrait français, en 1922, la Near East Foundation évacue ses orphelinats au Liban[18], alors sous domination française. Garabed se trouve dans l'orphelinat de Jbeïl, tandis que Missak est à celui de Jounieh, où Garabed le rejoint ensuite[19]. Dans cet orphelinat, qui accueille jusqu'à 4 000 orphelins durant son existence, ceux-ci reçoivent une éducation primaire ainsi qu'une formation professionnalisante : Garabed et Missak sont ainsi formés à la menuiserie[20],[19]. Ils s'intéressent très tôt à la littérature, en fréquentant notamment la bibliothèque de l'établissement[21], et participent à la revue bihebdomadaire manuscrite de l'orphelinat intitulée Ayk (Այգ, « Aube », 1922-1923[22])[19]. Il est un élève assidu : « lorsqu'il lisait un livre arménien, il remplissait des cahiers entiers de notes relatives au vocabulaire, avec les synonymes, antonymes, etc. »[23]. Son instituteur, Krikor Bogharian, qui laisse à Missak un souvenir durable (Missak lui dédie plus tard un poème[24] dans une lettre du [25]), le forme à l'arménien littéraire[6]. Il se souvient des deux frères comme de « lecteurs passionnés »[21]. Il décrit Missak comme « un garçon qui avait déjà un caractère très fort. À la limite, il semble qu'il passait pour être têtu et taciturne. Par ailleurs, très studieux et travailleur, il aimait la solitude qui devait lui permettre d'écrire des poésies », résume Mélinée[20].

Après la guerre, il transmet à Mélinée un poème écrit par Missak lorsqu'il avait onze ou douze ans[20], intitulé Rêves déçus[26] :

Un charmant petit enfant

A songé toute une nuit durant

Qu'il fera à l'aube pourpre et douce

Des bouquets de roses.

Un autre personnage de cette période qui le marque, cette fois-ci par sa sévérité, est Ghazaros Ghebiklian (surnommé « haïrig », « petit père »), directeur de l'orphelinat[20]. Pour se moquer de lui et faire rire ses camarades, il écrit à son sujet des petits textes satiriques : « c'est en quelque sorte à ses dépens que Manouchian a commencé sa carrière littéraire », écrit Mélinée[20]. Des années plus tard, il lui consacre un texte satirique intitulé Haïrigue (« Le petit père »)[27],[28],[29].

Il compose notamment, en 1924 ou 1925, un poème intitulé Vers la France (Դեպի Ֆրանսա), dans lequel il résume son état d'esprit[30],[31],[32],[33] :

Laissant derrière moi mon enfance ensoleillée nourrie de nature

Et ma noire existence d'orphelin tissée de privations et de misères,

Encore adolescent ivre du rêve des livres et des écrits,

Je m'en vais mûrir par le travail de la conscience et de la vie[n 3].

- Missak et Garabed Manouchian (à gauche) à l'orphelinat.

Immigré arménien en France (1924-1934)[modifier | modifier le code]

Ouvrier immigré (1924-1930)[modifier | modifier le code]

Garabed Manouchian arrive en France, à Marseille, dès 1923[19]. Missak quitte Beyrouth le [35] et gagne lui aussi la France le , avec un contrat d'embauche[19],[36] et un passeport Nansen[37]. Il débarque à Marseille[38] à l'issue d'un voyage effectué sur un bateau des Messageries maritimes[37] nommé Cordillère, qui fait d'abord escale à Jaffa et Alexandrie[35]. À son arrivée en France, il triche sur son âge en ajoutant trois ans à son âge réel[1]. Dans les années 1920, une telle pratique était fréquente chez les immigrés qui venaient en France, afin d'avoir l'âge légal pour travailler. Il rejoint son frère à La Seyne-sur-Mer où ils travaillent pour la société des Forges et chantiers de la Méditerranée, qui embauche alors beaucoup de travailleurs étrangers, en tant que menuisiers[38] ou soudeurs[37]. Garabed est embauché le , Missak le 19[35]. Ce dernier se fait enregistrer à la mairie le comme menuisier[39]. Ils y sont employés du au [40],[34] et logent au « baraquement chinois », surnommé ainsi car il abritait jusqu'en 1922 de nombreux travailleurs chinois durant la Première Guerre mondiale, travailleurs ensuite rapatriés en Chine[41],[42]. Missak travaille sur les chantiers des navires Imerethie II et Oued-Sebou II[35]. Les deux frères correspondent alors avec leur ancien instituteur Krikor Bogharian[43], Missak le remerciant pour son enseignement et ses conseils : « chacune de vos paroles, même une simple plaisanterie, a un rôle éducatif. […] Je serai fier et heureux si une fois par mois, au moins, en correspondant, vous pouviez guider mes pas imprudents », lui écrit-il le [44].

À l'été 1925, les deux frères décident d'aller à Paris[38] notamment du fait du manque de travail aux chantiers navals[42]. Selon Mélinée, il est fasciné par la capitale française :

« Paris, ce nom évoquait en lui tout un univers de choses possibles, d'espérances vécues, de rêves réalisables. Centre de la culture de l'humanité tout entière, capitale de la Révolution, lieu où le peuple se fait le plus entendre, le monde entier étant à son écoute. Il se répétait les noms de Marat, Robespierre, Danton, Saint-Just, les grands Encyclopédistes qui avaient été les prophètes et les artisans de la grande Révolution[45]. »

À son arrivée, Missak travaille pour l'usine Gévelot de la Société française de munitions à Issy-les-Moulineaux[38]. Les entreprises industrielles du bassin parisien embauchent alors de nombreux travailleurs immigrés arméniens qu'elles vont même jusqu'à parfois aller chercher à Marseille[38]. Avec son frère, ils s'installent alors dans une chambre au 11 rue Fizeau dans le 15e arrondissement[38] (ou peut-être rue Vercingétorix[45]). Grâce à leurs économies, ils font venir en France leur frère Haïg, qui a lui aussi survécu au génocide et vivait à Alep, en Syrie[38].

La tuberculose contractée par Garabed au Liban s'aggrave et il est hospitalisé[38] en 1927[45]. Durant la durée de cette hospitalisation, il reçoit la visite journalière de Missak, qui se fait embaucher comme tourneur aux usines Citroën afin de subvenir à leurs besoins[45]. Garabed meurt en [38]. Comme le raconte l'historienne Astrig Atamian : « Présent à l'hôpital au moment du décès, Missak laisse éclater sa peine devant le personnel médical. Son désespoir est tel qu'il est traité comme un forcené à maîtriser et interné brièvement. Ce nouveau drame accentue le caractère ombrageux et réservé de l'orphelin, déjà traumatisé [par le génocide] »[38]. Cette peine est en partie provoquée par la froideur avec laquelle l'infirmière lui annonce la mort de son frère[45]. Deux mois plus tard, il déménage[38] : entre au , il vit au 2, rue des Fossés-Saint-Jacques (5e arrondissement)[46],[47].

La crise de 1929, suivie par la Loi du 10 août 1932 relative à la protection de la main d’œuvre nationale rendent son parcours professionnel difficile, à l'instar de nombreux autres travailleurs arméniens[48]. Ainsi, il s'inscrit au chômage[45] et accumule les petits boulots durant cette période : manœuvre, monteur-téléphoniste, menuisier[38], tourneur, ficeleur de paquets, laveur de voitures, etc.[49]. En 1931, il raconte dans une lettre adressée à son instituteur les difficultés de sa vie d'ouvrier étranger à Paris, mais aussi ses espoirs dans la « libération définitive de l'humanité » et dans le succès du communisme en Arménie[50],[25]. Dans une lettre à Kégham Atmadjian, il parle de la difficulté du travail en usine, notamment à cause du bruit[51]. Mais il met surtout en avant les points positifs : comme le résume Mélinée, « c'est dans ce milieu ouvrier qu'il a connu et ressenti la plus grande chaleur humaine, la camaraderie et, surtout, la solidarité qui peut unir les ouvriers entre eux. Il dit aussi quelle extraordinaire école ce fut pour lui, où il apprit à comprendre la psychologie des travailleurs, leurs préoccupations, leurs soucis, leurs espoirs », et que d'avoir trouvé « ses semblables » nourrit sa poésie[51]. De même, dans une lettre à Kégham Atmadjian, il évoque l'importance de son travail pour son inspiration : « Je reçois l'inspiration directement de la vie. Dans la fumée et la suie de l'usine, la crasse et l'huile des machines, le bruit assourdissant, mon âme prend un plus grand envol que maintenant où je suis au calme. […] C'est dans ma vie que j'ai reçu et que je reçois la véritable culture »[n 4],[52],[53].

Intégration dans le milieu artistique arménien de Paris[modifier | modifier le code]

Missak Manouchian s'intéresse beaucoup à la littérature française, se rendant souvent à la bibliothèque Sainte-Geneviève, proche de son domicile, notamment quand il ne travaille pas[47] : « il se consacre alors avec acharnement à son instruction. […] Il gagnait si peu qu'il lui arrivait de passer la nuit dans un café, devant un crème, en attendant l'ouverture des bibliothèques », note Mélinée[51]. C'est là qu'il rencontre un autre poète arménien, Kégham Atmadjian, d'un an son cadet, en 1928[55] ou 1929[56]. Tout au long des années 1930, il lit en particulier les livres des « compagnons de route » du PCF, comme le Jean-Christophe de Romain Rolland[47], qui devient son livre de chevet[57], ou encore les surréalistes[58]. Son intérêt se porte aussi sur la littérature russe (Alexandre Pouchkine, Fiodor Dostoïevski, Léon Tolstoï, Ivan Tourgueniev ou Maxime Gorki)[58] et bien évidemment sur la littérature arménienne, notamment sur l'œuvre du poète arménien médiéval Frik[52],[53].

Durant cette période, au début des années 1930, il se rapproche des intellectuels arméniens réfugiés à Paris[47]. Il rencontre le journaliste Aram Andonian, chroniqueur du génocide arménien, à la Bibliothèque Nubar, que celui-ci dirige[réf. nécessaire]. Il rencontre aussi des « anciens » comme Avetik Issahakian, Vahan Tékéyan, Zarouhi Bahri, Anayis, Lévon Pachalian, Dikran Gamsaragan, Zabel Essayan ou encore Archag Tchobanian[59]. C'est surtout avec ce dernier qu'il se lie[60],[47]. En effet, comme le raconte Mélinée : « Ils correspondirent pendant des années ; Manouchian envoyait des poèmes et Tchobanian les critiquait, notant les défauts comme les qualités et conseillait son jeune élève »[60]. Par exemple, dans une de ses lettres du , Tchobanian lui écrit : « ces trois textes que vous avez envoyés sont plein de défauts et ont donc besoin d'un polissage. Il est difficile d'exprimer par lettre les remarques que j'ai à faire : il serait bon qu'un dimanche matin vous vouliez bien venir à la maison et que nous parlions de vive voix de tout ça »[61]. Tchobanian lui offre une tribune dans sa revue littéraire, Anahit, dans laquelle Missak publie, entre 1931 et 1935, huit poèmes (qu'on retrouve plus tard dans le recueil posthume qui rassemble ses écrits) : Avec la nature[62] (écrit à Granville le [63],[64],[65]), Élévation[66] (écrit à Chatenay[67],[68]), Nostalgie de la terre[69] (écrit à Chatenay le [70],[71],[72]), Ennui[73] (écrit à Paris le [74],[75]), Prière[76] (écrit à Chatenay le [77],[78]), À Vahan Tékéyan[79] (écrit à Paris le [80],[81],[82]), Lutte[83] (écrit à Paris le [84],[85],[86]) et L'Appel de la multitude[87] (écrit à Paris le [88],[89],[90]).

Missak fréquente aussi les jeunes écrivains arméniens, comme Vahram Gakavian ou les nombreux noms qui publient l'éphémère revue Menk[47]. Mais c'est surtout avec le poète Kégham Atmadjian, alias Séma, qu'il se lie[57], ainsi qu'avec Krikor Bédikian, ancien camarade d'orphelinat de ce dernier[56],[55]. Tous les trois fréquentent le Louvre et les musées parisiens, et prêtent serment devant le Panthéon : « ils deviendront des hommes, c'est-à-dire instruits, sinon plutôt mourir… », raconte Marie Atmadjian, la sœur de Séma[n 5],[56],[55]. Missak et Séma s'inscrivent à la Sorbonne en auditeurs libres, où ils suivent des cours de littérature, de philosophie, d'économie politique et d'histoire[57]. Dans une lettre, Missak lui écrit : « Avant tout, une chose est vitale pour moi, c'est le travail de l'esprit »[n 6],[57],[52],[53]. Ensemble, ils fondent la revue Tchank (Ջանք, « Effort ») en 1930-1931[91],[47]. Dans cette revue, ils publient des articles sur la littérature française et la littérature arménienne, ainsi que quelques traductions en arménien d'auteurs français[57]. Par exemple, Missak Manouchian traduit le poème Enivrez-vous de Baudelaire[92]. Dans le numéro 2, on retrouve en première page une reproduction de La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, rendant hommage aux « Trois Glorieuses »[93],[94]. Ils travaillent beaucoup ensemble, notamment dans un atelier d'imprimerie, consommant de grandes quantités de lait pour se prémunir des risques d'intoxication au plomb[57]. Marie Atmadjian raconte en 1953 sa visite dans leur appartement :

« Quand nous sommes arrivées en France début 1930, nous avons trouvé mon frère Séma et son camarade Missak Manouchian dans une chambre sombre et humide du Quartier latin, au bout de la rue des Fossés-Saint-Jacques, au numéro 2. La vision de cette pièce était terrifiante. Ça ressemblait à tout sauf à une chambre normale. Des liasses de papier et des piles d'articles, des outils d'imprimeur, des caractères dans des caisses, des pages et des clichés rangés dans des cartons… Un primus dans un coin, à côté de l'évier sous lequel étaient alignées des bouteilles pleines de lait. Lorsque ma mère, inquiète de voir cet état, a demandé s'ils ne se nourrissaient que de lait, Missak a répondu dans un bon sourire : « Petite maman, il n'y a rien de meilleur au monde que le lait… le plomb est un poison, le lait son antidote. Nuit et jour, nous avons affaire à ces caractères d'imprimerie ; si on ne boit pas de lait, on meurt… ».

Kégham, tout joyeux, nous a apporté les premiers numéros de Tchank, et nous nous demandions s'il fallait nous en réjouir ou pleurer…[n 7],[56],[95]. »

La revue prend fin du fait des difficultés financières rencontrées par les deux hommes[96] mais aussi un conflit rédactionnel entre eux[97].

Missak Manouchian passe aussi beaucoup de temps à déambuler dans les rues de Paris et s'intéresse à la mythologie[98]. Athlétique, il pose pour des artistes pour compléter ses revenus[51],[99], notamment pour son ami le peintre Krikor Bédikian, qui habite lui aussi rue des Plantes[100], ou pour Jean Carzou[réf. nécessaire].

De fin à , il réside au 44 avenue Jean-Jaurès à Châtenay-Malabry, où se situe la communauté communiste la Cité nouvelle[101],[102], maison collective d'une vingtaine de chambres surnommée « le Kolkhoze » abritant des communistes français et des travailleurs étrangers[49]. Selon Astrig Atamian, cette expérience constitue « une étape fondatrice dans son intégration, sa politisation et son adhésion en 1934 au Parti communiste »[49]. Elle note aussi : « Missak affronte la solitude et la précarité qui caractérisent son existence de prolétaire grâce à la solidarité et au réconfort moral qu'il trouve au sein de la classe ouvrière »[103]. Difficile cependant de savoir s'il fréquente d'autres communistes arméniens à cette période, notamment les quelque 450 ouvriers qui commencent à être organisés par le Parti communiste dans un « groupe de langue » arménien au sein de la Main-d'œuvre immigrée[103].

En , Missak Manouchian fait une première demande de naturalisation française qui est rejetée[101],[104] le , au motif qu'il est au chômage[105]. À l'automne, il s'installe au 79 rue des Plantes (14e arrondissement)[38].

Militant communiste (1934-1939)[modifier | modifier le code]

Début 1933, lorsque l'écrivain arménien Archag Tchobanian rentre d'une mission en Arménie soviétique, il donne une conférence organisée par l'Association des anciens volontaires arméniens de l'armée française dans laquelle il raconte son séjour[106]. Missak Manouchian assiste à cette conférence, qui joue un rôle non négligeable dans son engagement politique communiste[106]. Intéressé par l'actualité internationale, il est très impressionné par le communiste Georgi Dimitrov, alors accusé de l'incendie du Reichstag et jugé à Leipzig à partir de : « Manouchian avait exprimé toute son aversion pour le nazisme et son admiration pour l'attitude courageuse et téméraire de cet homme. Le comportement héroïque de Dimitrov l'avait enthousiasmé par la façon dont celui-ci avait dénoncé l'« imposture nazie » », raconte Mélinée[107]. Il lui consacre ainsi un poème[108].

Même s'il fréquente depuis au moins 1931 les militants communistes de la région parisienne[101], il adhère au Parti communiste français en 1934[98],[109],[32],[110], à la suite de la crise du 6 février 1934[111],[112]. Il participe aux manifestations antifascistes des 9 et , et se rend aux meetings de la gauche[113]. Dans la foulée, il s'inscrit aux cours de l'université ouvrière afin d'étudier d'un point de vue révolutionnaire la philosophie et l'économie politique[98]. Il prend aussi des cours d'orateur, parler en public n'étant pas son fort : « Toujours très concis, son discours allait droit à l'essentiel. Il parlait sans effets, ce qui pouvait donner l'impression, parfois, d'une certaine froideur de ton », raconte Mélinée[98]. Il entre aussi, vraisemblablement à cette époque mais sans que l'on ne connaisse la date exacte, dans la Main-d'œuvre immigrée (MOI)[114].

Toujours en 1934, il adhère à la section française du Comité de secours pour l'Arménie (Hay(astani) Oknoutian Gomidé, HOG)[98],[110], conseillé en ce sens par David Davidian, sous-secrétaire de la section arménienne du PCF[112]. Il est membre du comité du Quartier latin, plutôt composé d'intellectuels, tandis que Mélinée Assadourian milite au comité de Belleville, largement composé d'ouvriers[115]. Chaque fin d'année, le HOG organise un gala[116]. C'est au gala de [112] que Mélinée, alors responsable de la caisse, rencontre pour la première fois Missak[116]. Elle décrit ainsi Missak, qui l'invite à danser avec lui : « Jeune, d'allure sportive, très brun, ses yeux étaient d'un noir profond comme la nuit qui porte en elle le soleil à venir »[116]. Cette première danse se passe très mal, son cavalier lui marchant sur ses chaussures neuves durant une valse :

« C'était, en cet instant, très certainement, la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Je crois bien que mon partenaire est devenu, à ce moment précis, la personne que je haïssais le plus au monde. […] Le reste de la soirée, je ne cessai de regretter d'avoir pris le risque fatal d'endommager mes vêtements. Lorsqu'est arrivée la fin de notre gala, mon maladroit s'est proposé pour me raccompagner. Mais j'avais contre lui un tel ressentiment, que j'ai énergiquement décliné son offre. Je ne pensais qu'à mes souliers… Et je suis rentrée seule[117]. »

En 1934-1935, époque de la montée du Front populaire, le HOG connaît un développement notable de ses effectifs et a besoin de nouveaux cadres : lors du congrès du HOG de , un nouveau conseil central est élu, élection lors de laquelle chaque section est représentée par un délégué[115]. Un des objectifs du Congrès est l'élection au Comité central de nombreux jeunes et de femmes[118]. Missak et Mélinée sont alors tous les deux désignés délégués par leur section respective et sont donc présents au Congrès[118]. Lors de la pause déjeuner qui précède le vote, Mélinée raconte : « Là, j'ai senti qu'un garçon me regardait de ses yeux noirs étincelants »[5]. Si elle avait alors oublié leur malheureuse première rencontre, il l'impressionne cette fois-ci beaucoup : « Il était le centre des jeunes. Il parlait de tout et cela m'a beaucoup impressionnée. Politique, social, organisation, sport, art, littérature, rien ne lui semblait être étranger de ce qui constitue l'activité humaine »[5]. Ils sont tous les deux élus au Comité central[5] et Missak est de plus élu au poste de Deuxième secrétaire, assistant Haïg Kaldjian, le secrétaire général[119]. Missak et Mélinée se fréquentent ensuite quotidiennement dans les bureaux de l'organisation[112] :

« Manouchian et moi étions dans le même bureau. […] Il venait souvent me parler. […] Je sentais parfois son regard qui s'attardait sur moi, mais je feignis de n'y prêter aucune attention. […] Un jour enfin, il me dit : « Veux-tu voir la photo de la jeune fille que j'aime ? » Je lui réponds : « Pourquoi pas… » Je le vois alors qu'il cherche quelque chose dans sa poche. Après avoir fouillé un moment, il en tire un objet qu'il place devanwt mes yeux : c'était un miroir. […] il semble bien que c'était là une déclaration d'amour, mais je ne l'ai pas prise au sérieux[119]. »

À cette époque, alors qu'il est en train de consacrer l'essentiel de son temps à l'activité militante, il regrette ne plus pouvoir écrire : « D'innombrables devoirs me bousculent et m'assaillent, si bien que je ne sais plus derrière lequel courir… Je laisse tomber la poésie. C'est la période la plus féconde de ma vie et moi, au lieu de créer, je me tue dans les soucis… », écrit-il dans ses carnets le [120]. Son dernier poème connu, dédié au journal L'Humanité, est daté du [121]. Il est ainsi particulièrement frustré par le temps que son travail lui prend : « Le temps me manque tellement ! Je n'ai pas le temps pour réaliser mes désirs : je tourne constamment en rond dans les platitudes de la vie quotidienne. Je voudrais écrire à ceux que j'aime et je n'en ai pas le temps. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que des réunions et encore des réunions… », écrit-il dans ces mêmes carnets[122]. Taciturne et « avare de son temps », il allait à l'essentiel au cours desdites réunions[113].

L'une des responsabilités de Missak Manouchian est d'être rédacteur en chef du journal du HOG, Zangou[124],[125],[112], du nom d'une rivière qui arrose Erevan, publié par l'imprimerie du fils de Zarouhi Bahri[60]. Lancé en , il a pour rôle de contribuer au soutien à l'Arménie soviétique[125]. Le journal salue l'arrivée au pouvoir du Front populaire[113], se fait l'écho de l'action des communistes, prône une plus grande intégration des Arméniens de France dans le monde du travail français mais veut aussi pousser à leur retour en Arménie soviétique[125]. Suite à l'assassinat maquillé en suicide d'Aghassi Khandjian, premier secrétaire du parti communiste d'Arménie, victime des purges staliniennes, le journal prend parti en faveur de Joseph Staline et justifie l'éradication des « ennemis du socialisme »[126]. Mélinée raconte que son mari voulait que son journal soit véritablement « l'émanation de la classe ouvrière » : pour ce faire, il nomme des correspondants dans les villes principales de province responsables de lui envoyer des articles et des échos ; de plus, il encourage des ouvriers, « parfois de simples gens à peine capables de formuler une pensée, mais dont les idées, fondamentalement, étaient justes », à écrire des articles dans Zangou, articles qu'il retravaille ensuite avec leurs auteurs avant de les publier, seule manière pour lui « de les pousser à une constante activité intellectuelle » et construire leur conscience politique[127]. Zangou joue aussi un rôle important dans la lutte politique et culturelle contre la Fédération révolutionnaire arménienne (ou parti Dachnak), qui avait dirigé l'éphémère première république d'Arménie (1918-1920) jusqu'à sa soviétisation, et qui adopte donc des positions anti-soviétiques marquées[126]. Très présent en diaspora, le parti Dachnak célèbre tous les ans le , date de l'indépendance de cette première république, tandis que les communistes arméniens et le journal Zangou proposent de célébrer celle du , date de la soviétisation[126]. Autre exemple de cette lutte : un article signé « M. A. Nouchian » (donc vraisemblablement signé de la main de Missak) publié dans Zangou en 1936 critique virulemment le journal Haratch, historiquement lié au parti Dachnak[128].

En , Missak Manouchian épouse Mélinée Assadourian[111]. Elle s'installe au domicile de son mari rue des Plantes[105]. Dans cet appartement peu meublé, il accumule des ouvrages : « près de l'armoire, il y avait des ouvrages d'art, des livres politiques, des recueils de poèmes et des romans dont, bien sûr, le Jean-Christophe de Romain Rolland »[129]. Il prend aussi l'habitude d'épingler un grand nombre de « petits papiers […] sur lesquels étaient écrites toutes sortes de petites phrases »[129]. Durant leur temps au HOG, le couple se rapproche de la famille Aznavourian ainsi que d'autres militants communistes arméniens, dont Haïg Tebirian, Diran Vosguiritchian[105] et le couple Louisa et Arpiar Aslanian[130]. Ils passent de nombreuses soirées chez Misha Aznavourian, lors desquelles il arrive à Missak de chanter ou de déclamer ses poèmes (parfois avec Kégham Atmadjian)[58], ou chez les Aslanian, où Missak et Armène, la sœur de Mélinée, chantent souvent en duo des chansons populaires arméniennes et françaises[130]. Il leur arrive aussi, mais beaucoup plus rarement, de sortir de Paris pour se promener dans les bois situés en périphérie de la capitale[131] ou de pique-niquer au bois de Boulogne avec les Aznavourian, moments lors desquels Missak apprend à jouer aux échecs au jeune Charles Aznavour[132]. Le couple Manouchian se rend parfois chez des amis qui possèdent alors une maison au bord de la Marne[131]. Durant l'une de ces virées, en 1936, Mélinée manque de se noyer mais elle est sauvée par Missak[133].

Malgré leur lourde tâche de travail, le couple prend part à des activités culturelles[105]. Parmi ces activités, ils fréquentent régulièrement le cinéma : Missak aimant rire dans les salles obscures, ils vont souvent voir les « comiques » comme Fernandel[134]. Comme le note Mélinée, « Manouchian […] était d'une nature pensive, l'esprit constamment préoccupé. S'il consentait à passer deux heures au cinéma, c'était pour oublier d'une certaine manière tout ce qui le hantait »[135]. Ils vont aussi voir des films plus sérieux, notamment ceux de Marcel Pagnol ; ainsi, après avoir vu La Femme du boulanger (1938), il dit à sa femme « Il y a une grande profondeur dans la réalité décrite, cela est très enrichissant et tes larmes ne sont pas gratuites »[135]. Ils vont aussi à l'opéra Garnier[135], Missak étant très intéressé par la musique classique (et les arts en général), à propos de laquelle il aurait voulu écrire : « Je voudrais écrire sur les "grands" de l'art : Michel-Ange, Beethoven, Bach… mais ma sensibilité est ruinée par les petits soucis de la vie »[135]. À l'opéra, ils vont par exemple voir une représentation du Tannhäuser de Richard Wagner, ou du Don Giovanni de Mozart, ce dernier inspirant beaucoup Missak ; il écrit ainsi dans ses carnets :

« La musique de Mozart, c'est de l'eau pure qui descend lentement de la montagne sans jamais ramasser ni boue ni saletés. Cela crée un sentiment naturel d'amour envers la nature. On dirait que les oiseaux chantent à l'unisson cette nature. À ce contact, on se sent soi-même purifié et l'âme en devient immaculée. Cela est profondément communicatif et ne peut jamais s'effacer[136]. »

Missak s'intéresse aussi aux compositeurs arméniens, comme Sayat-Nova[52],[53] et Komitas, et plus généralement aux chants populaires ainsi qu'à la musique liturgique arméniens[137]. Mélinée raconte : « Pour ce qui est des chansons de l'époque, il arrivait à Manouchian d'en fredonner quelques notes ; mais il leur portait un intérêt plus que modéré. Au contraire, il connaissait un nombre impressionnant de chants révolutionnaires qu'il chantait parfois avec ses amis français ou arméniens »[58]. Enfin, il leur arrive d'aller au théâtre, voir par exemple des œuvres de Gorki comme La Mère et Les Bas-fonds par Louis Jouvet[58].

Le HOG consacre à cette époque une grande partie de ses ressources à l'organisation du rapatriement en Arménie soviétique de communistes arméniens[112] : environ 1 800 Arméniens quittent le pays le , vidant le HOG de ses forces vives et ne laissant en France qu'un noyau de militants endurcis dont font partie Missak et Mélinée[105]. Ces militants se tournent alors progressivement vers le mouvement social français, en s'engageant notamment dans le PCF et plus particulièrement dans sa branche de la Main-d'œuvre immigrée[105]. Ces communistes arméniens restés en France prennent ainsi part à des manifestations ou à des occupations d'usines[105]. Par attachement à la démocratie et à l'antifascisme, certains vont même s'engager au sein des Brigades internationales lors de la guerre d'Espagne[105]. Missak Manouchian, membre du Comité d'aide aux républicains espagnols d'André Malraux[113], souhaite alors lui aussi s'engager, mais il en est dissuadé par le PCF qui « juge cruciale sa présence auprès de la communauté arménienne », comme le note Astrig Atamian[105], et par le HOG qui préfère le voir à la tête de son journal[113]. Ainsi, le journal Zangou, qu'il dirige, s'engage en faveur des républicains espagnols[138] par le biais de collectes[139], d'appels pour recruter des volontaires ou en faisant paraître des lettres de brigadistes dans ses colonnes[140],[105]. À cette période, en plus de ses activités éditoriales, Missak Manouchian parcourt la France à la rencontre des membres de la diaspora arménienne, animant des réunions du HOG et de la sous-section arménienne du PCF[105] : il se rend ainsi par exemple en 1937 à Marseille, dans le quartier dans l'ancien camp Oddo (1922-1927), qui avait accueilli de nombreux réfugiés arméniens du génocide[141].

En , le journal Zangou cesse de paraître, accumulant les dettes[60], et le HOG est dissous peu de temps après[142]. Ses militants français sont désemparés et connaissent de plus des difficultés financières[110].

Étudiant à l'université ouvrière et apparaissant comme un « cadre à promouvoir », Missak Manouchian est nommé délégué au IXe congrès du PCF qui a lieu fin à Arles[140],[105].

Les ex-membres du HOG créent une nouvelle structure en 1938 : l'Union populaire franco-arménienne[143],[144],[105] (aussi appelée Union populaire arménienne[145] ou Association populaire des Arméniens de France[32], traductions de Hay Joghovourtagan Mioutioun), basée rue Saulnier[146],[147]. Moins dotée que sa prédécesseure car non financée par le gouvernement d'Arménie soviétique, cette nouvelle organisation souffre de ces difficultés financières[148], ce qui la force à recentrer ses activités sur les besoins de la communauté arménienne[147]. Ses dirigeants sont Haïg Kaldjian et Missak Manouchian[réf. nécessaire]. Ce dernier fait alors la tournée des communautés arméniennes en France pour promouvoir la nouvelle organisation[144],[149]. À la suite d’une entrevue à Décines avec le jeune Henri Karayan, il rejoint l'union[143],[149]. Selon lui, « l'organisation de Manouchian avait pour objectifs l'émancipation et la culture arméniennes »[149]. Plus tard, il raconte leur première rencontre :

« La première fois que j'ai rencontré Manouchian, nous avons passé l'après-midi ensemble. Tout ce qu'il me disait résonnait en moi. Nous partagions les mêmes convictions. Cet homme m'a également tout appris, l'amour de la poésie, de la biologie, de la philosophie. Il était très intelligent et surtout on pouvait lui faire une confiance aveugle. Et d'ailleurs tout le monde lui faisait confiance et l'admirait. Mais il était très timide et quand il parlait, c'était uniquement de résistance[150]. »

La fin du Front populaire, provoquée par la démission du dernier gouvernement Léon Blum en , ainsi que la « montée des périls » en Europe, provoquent le retour d'une crispation anticommuniste en France et la surveillance de plus en plus accrue des communistes arméniens par les Renseignements généraux[147]. À la fin des années 1930, Missak travaille alors en tant que tourneur-outilleur dans les usines de l'entreprise Gnome et Rhône[147].

Le , le PCF organise une célébration du 150e anniversaire de la Révolution française au stade Buffalo de Montrouge[151]. Missak et Mélinée y assistent et ce premier défile lors de la cérémonie avec un drapeau français[152]. À la fin de la cérémonie, il la rejoint dans les gradins et ils discutent de Stepan Voskan ou Krikor Odian, Arméniens qui ont eu des liens avec les grandes figures françaises, ainsi que l'admiration de Missak pour Victor Hugo comme d'une figure représentant la lutte contre l'obscurantisme[153]. À mesure que le stade se vide, Mélinée se rappelle qu'il lui a dit : « L'atmosphère est sombre, nous entrons dans une période d'affrontements. Notre génération va avoir à combattre le nazisme. Cela risque d'être terrible, mais nous en sortirons vainqueurs… »[154].

La signature du Pacte germano-soviétique le accentue la pression des autorités françaises sur le mouvement communiste[147]. Considéré comme suspect, Missak Manouchian est interné à la prison de la Santé[107] le [147]. Le lendemain, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Parallèlement, un jour après l'interdiction du PCF, l'Union populaire franco-arménienne est perquisitionnée le par la police et ses archives sont saisies[147]. Malgré la pose des scellés, Mélinée, avec l'aide des Aslanian, parvient toutefois à s'introduire au siège de l'organisation pour sauver quelques documents avant leur saisie[155],[147]. Elle récupère notamment la liste des membres de l'organisation, celle des membres aussi adhérents du PCF et la liste des responsables de l'organisation, documents qu'elle brûle[155]. D'autres personnalités de l'union, comme Haïg Kaldjian ou Diran Vosguiritchian, sont arrêtés à la même période et internés dans le camp du Vernet, où ils retrouvent Henri Karayan[147]. Missak Manouchian vit mal son incarcération, qui l'éoigne de la lutte contre les nazis : « Sa détention lui pesait doublement, car il se sentait inactif alors que se poursuivait, apparemment, le combat contre les nazis. Il écrivit alors une lettre à son colonel, dans laquelle il demandait qu'on lui permette de faire son devoir contre un ennemi qui était tout autant le sien que celui de la France », raconte Mélinée[155]. Il est finalement libéré en , faute de charge précise[147].

- Les membres du 6e congrès du HOG le devant le Panthéon[156]. On peut distinguer Mélinée Manouchian, Louisa Aslanian, Missak Manouchian ou encore Mihran Mazlemian[157].

- Réunion de l'Union populaire franco-arménienne (Paris, 1938)[158].

- Soirée de l'Union des écrivains arméniens de France (ou Société des gens de lettres arméniens de France) le [159],[160] (ou le [161]). Aux côtés d'Archag Tchobanian (au centre), on reconnaît Missak Manouchian, Kégham et Marie Atmadjian, Misha Aznavourian (père de Charles Aznavour) et sa fille Aïda, Bedros Zaroyan ou encore Puzant Topalian.

- Missak Manouchian devant une fontaine du jardin du Luxembourg à la fin des années 1930.

La guerre et la résistance (1939-1942)[modifier | modifier le code]

Le , Missak Manouchian est mobilisé sous les drapeaux[163],[164] et détaché dans la 4e compagnie d'instruction stationnée à Colpo (Morbihan)[147]. Durant ces quelques mois, il a pour rôle d'entraîner les soldats à la gymnastique : « il ne fit pour toute guerre que celle des muscles », explique Mélinée[155].

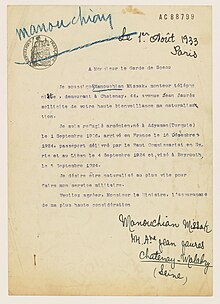

Là, le , il fait une nouvelle demande de naturalisation[163] adressée au ministre de la Justice, à laquelle il joint un courrier daté du du préfet du Morbihan appuyant sa demande, se fondant notamment sur l'avis favorable du commandant du détachement auquel appartient Missak[164]. Dans une lettre destinée à Mélinée, il écrit : « Cette épreuve sera l'occasion pour chacun de préciser son comportement envers la France et son peuple d'origine. Chaque citoyen doit avoir à cœur de combattre le nazisme ennemi de peuples »[107]. Il se rend à Paris trois fois au cours de permissions[165]. Durant l'une de ces permissions, Missak et Mélinée se rendent à un évènement lors duquel est jouée notamment de la musique de Bach et de Beethoven, ce qui provoque des sifflements hostiles du public par antigermanisme[165]. Ces sifflements choquent Missak : « [il] ne comprenait pas que les gens ne fassent pas la différence entre le grand art, qui est fondamentalement humain et mondial et le nazisme, qui est inhumain et nationaliste »[165].

Après la défaite de l'armée française et l'armistice du 22 juin 1940, il est démobilisé mais affecté à l'usine Gnome et Rhône d'Arnage (Sarthe)[166] (et peut-être dans d'autres usines de la région[163]). Dans cette usine, « les ouvriers n'étaient pas véritablement prisonniers, mais ils ne pouvaient sortir ou se déplacer qu'avec une autorisation écrite », raconte Mélinée[166]. Missak se lie d'amitié avec d'autres ouvriers, dont un Arménien nommé Garabedian[166]. À cette époque, Mélinée vit chez sa sœur Armène et est enceinte de Missak[167]. La femme de Garabedian rend régulièrement visite à son mari et achemine les lettres que s'échangent Missak et Mélinée[167]. Dans sa correspondance, Missak demande à sa femme de le rejoindre au Mans et de garder leur enfant[168]. Il lui écrit par exemple :

« Si tu m'aimes comme un frère, comme mari, comme compagnon de ta vie, ta place est auprès de moi. J'ai besoin de toi d'une façon sans limite et de toutes les manières. Si, aujourd'hui, tu ne fais pas ce que j'attends de toi, demain ce peut être trop tard. En venant ici, tu n'auras pas besoin de travailler ; ce que je gagne suffira amplement à nous deux. Je n'épargnerai pas mes efforts pour que tu continues à te cultiver et pour que tu suives le métier que tu aimes et qui te convient, comme nous en avons parlé ensemble. J'essayerais de te garder comme une petite princesse, autant que mes moyens me le permettront[168]. »

Elle n'accède cependant à ni l'une ni l'autre de ses deux demandes[168]. Étrangère et craignant l'arrestation par les autorités nazies d'occupation, elle n'ose pas faire les démarches nécessaires auprès de la Kommandantur pour obtenir le droit de rejoindre Missak[169]. Après une seule et unique tentative infructueuse auprès de l'administration, elle décide d'avorter auprès d'un médecin qui tente en vain de l'en dissuader : « Ce fut extrêmement pénible, plus moralement que physiquement. […] Le soir, je suis rentrée chez moi par le métro ; j'étais très faible mais je me sentais libérée d'un poids énorme : j'allais enfin pouvoir me donner entièrement à la cause pour laquelle je combattais », écrit-elle[168]. Elle trouve début 1941 un travail de comptable chez des amis rue du Faubourg-Poissonnière[170].

Missak Manouchian reste environ une année entière au Mans, jusqu'au printemps 1941[171]. Profitant d'une autorisation pour aller se balader en bicyclette dans la campagne environnante avec son ami Garabedian, ils décident de s'enfuir grâce au chauffeur d'un camion qui accepte de les ramener à Paris[171]. À son retour, bien que « profondément contrarié » par l'avortement de Mélinée, elle explique : « il ne semblait pas trop m'en vouloir »[171]. Ils changent de domicile[170] mais restent vraisemblablement rue des Plantes[172].

Selon Mélinée, Missak est persuadé que le pacte germano-soviétique de 1939 est destiné à être rompu et qu'il « n'avait pas été un problème : notre premier devoir n'était-il pas de combattre le nazisme, de toutes les façons ? […] nous n'avons pas attendu la déclaration de la guerre entre l'URSS et l'Allemagne pour combattre le nazisme », écrit-elle[170]. À son retour, Missak Manouchian reprend contact avec des camarades arméniens et entre dans la résistance clandestine[173]. Mélinée ne travaille que le matin et le soir, consacrant le reste de la journée à son activité militante[170]. Elle distribue des tracts clandestins auprès de la communauté arménienne, notamment en compagnie de Louisa Aslanian, et se charge de faire parvenir des colis de nourriture aux prisonniers arméniens, dont Haïg Kaldjian ou Diran Vosguiritchian, alors internés au camp du Vernet[172].

Lors de l'opération « Aktion Theoderisch » (vaste « coup de filet » qui conduit à l'arrestation par les Allemands d'environ un millier de personnes en zone occupée[172]), Missak est de nouveau arrêté le , date de l'invasion de l'URSS par les Allemands[174]. Mélinée évite l'arrestation grâce au concierge de son immeuble qui a le temps de la prévenir[174]. Missak est envoyé au fort de Romainville, où Mélinée lui amène une valise contenant des affaires[175]. Quelques jours plus tard, il est envoyé à la gare du Bourget[175], où Mélinée tente de le retrouver, en vain, le train étant parti sans qu'elle ne puisse l'approcher[176]. Les prisonniers dont fait partie Missak sont acheminés dans des wagons à bestiaux[177] au camp de Royallieu[176],[178],[111]. Comme le rapporte Haïg Kaldjian, il y a plus de cent hommes par wagon et, l'air devenant vite irrespirable, Missak et un camarade nommé Maurice cassent à coups de poing les volets de bois qui ferment les fenêtres, ce qui leur vaut des coups et deux jours de cachot[179]. La correspondance que Missak et Mélinée s'échangent durant cette période est sommaire, le courrier étant surveillé[180]. Grâce au témoignage d'un prisonnier évadé, elle apprend que Missak a le matricule n° 351[180]. Ainsi, en , elle prend la route de Compiègne à bicyclette accompagnée de Misha Aznavourian, bien décidée à voir son mari[180]. Une fois arrivée au camp, elle obtient des gardes qu'ils transmettent à Missak une valise d'affaires[181]. Elle s'aventure ensuite près du camp et crie à plusieurs reprises le numéro de matricule de Missak, repris en cœur par les autres prisonniers[182]. Missak finit par apparaître et lui intime de partir, ce qu'elle est rapidement obligée de faire sous le tir des sentinelles, qui ne l'atteint pas[183]. Durant son séjour dans ce camp de concentration, qui dure 77 jours[172], il partage sa chambre avec d'autres prisonniers, dont Haïg Kaldjian, mais aussi avec maître Hadj, conseiller juridique travaillant à L'Humanité, un certain M. Boitel, président de l'association des étrangers apatrides, ainsi que d'autres hommes exerçant des professions supérieures, ce qui leur vaut le surnom ironique de « chambre des intellectuels »[184]. Comme le raconte Haïg Kaldjian dans ses Mémoires :

« Manouchian était le plus jeune d'entre nous. Il était aimé de tous, sans exception. […] Serviable, toujours prêt remonter le moral, il aimait chanter et souvent il faisait naître par ses chansons pleines d'espoir, une ambiance dont nous avions bien besoin. Un matin, avec son sourire habituel, il nous annonça une agréable surprise ; en se promenant, il avait trouvé un grand dépôt souterrain rempli de couvertures en laine et de draps, que les Allemands, apparemment, n'avaient pas remarqué. Manouchian organisa une expédition de huit personnes. Le soir même, ils sont allés chercher toutes ces choses. Le « corps expéditionnaire a rempli sa mission ». Chacun reçut deux couvertures et deux draps[184]. »

La nourriture, peu abondante, est en partie complétée par les colis alimentaires que lui envoie Mélinée, colis que Missak s'empresse de distribuer à ses camarades[185]. Afin de mieux gérer les milliers de prisonniers arrêtés au même moment que Manouchian et Kaldjian, la Gestapo leur remet à chacun un questionnaire pour déterminer s'ils représentent ou non une menace[186]. Le , Haïg Kaldjian est libéré après que son questionnaire lui soit retourné avec la mention « N'ayant pu prouver le fait qu'il est communiste : à libérer » ; Missak reçoit la même réponse le [186]. Les deux hommes se retrouvent ainsi le 8 à Paris mais, le lendemain, Haïg Kaldjian est de nouveau arrêté et envoyé en Allemagne, à Karlsruhe, par le Service du travail obligatoire[186]. Missak, qui possède alors un certificat de l'armée qui fait office de pièce d'identité, peut circuler plus librement que son camarade et fait profil bas en apprenant l'arrestation de ce dernier[186]. Durant l'internement de Missak, Mélinée s'éloigne du domicile conjugal et loge dans une chambre de la rue de Louvois louée par les Aznavourian[172], sur le palier de Séropé Papazian, oncle de Knar Aznavourian[187]. Peu de temps après sa libération, Missak vient toquer à sa porte : « je ne voulais pas ouvrir, à cause de mon activité dans la Résistance. J'entends alors une voix qui dit : « C'est moi, c'est moi ! ». J'ouvre et je vois un homme que je ne reconnus par sur l'instant : je faillis même refermer la porte. Ce fut Manouche qui m'embrassa le premier. Ses yeux étaient caves et il était d'une telle maigreur qu'il m'effrayait : nous pleurions d'émotion », raconte-t-elle[187]. Ils s'installent au 11 rue de Plaisance dans le 14e arrondissement de Paris de 1941 jusqu'au , date de son arrestation[187],[172].

Connu des responsables communistes arméniens et français, avec qui il reprend contact dès son retour[172], ceux-ci lui donnent des responsabilités auprès des Arméniens[114]. Cependant, il met du temps à retrouver des responsabilités, car sa mobilisation, en tant que soldat puis ouvrier et son internement l'ont éloigné de ces milieux[172]. Mihran Mavian, syndicaliste à la Confédération générale du travail unitaire (section cuirs et peaux) et membre du PCF, est chargé de la « vérification » de Missak[172]. Il raconte :

« Manouchian avait souhaité entrer dans les rangs de la Résistance. Il fallait savoir dans quelles circonstances il avait été libéré. On m'ordonna d'entrer en relation avec lui. Nous prîmes rendez-vous à Paris, Gare de l'Est, boulevard de Strasbourg […]. Je fus convaincu et livrai mes conclusions. Manouchian entra dans les rangs de la Résistance[172]. »

Missak fréquente alors Arsène Tchakarian ainsi que Marcel Rajman, qui fait son éducation pratique, notamment dans le maniement des grenades[188]. En 1942, il devient responsable politique de la section arménienne de la MOI en région parisienne[189]. Il a alors pour rôle de pousser une partie des membres (l'objectif est au moins de 10 %) de la MOI dans les FTP-MOI[190],[189].

FTP-MOI (1943)[modifier | modifier le code]

En , Missak Manouchian rejoint lui-même les Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI)[178],[191],[192], grâce notamment à Jacques Kaminski, l'un des trois dirigeants de la MOI, qui demande à Boris Milev de le recruter[189]. Il en intègre le premier détachement, alors réorganisé[193], qui comporte essentiellement des Juifs roumains, tchécoslovaques et hongrois, ainsi que quelques Arméniens[189], sous le commandement de Joseph Clisci[193]. Il y adopte le pseudonyme de Georges et porte le matricule 10 300[111]. Durant cette période, il occupe plusieurs domiciles, dont celui de la rue de Plaisance mais aussi le 19 rue au Maire[111].

Le , sous la direction de Marcel Rajman, il participe à sa première action armée[réf. nécessaire]. Une caserne SS de Levallois-Perret est prise pour cible par les FTP-MOI[114]. Accompagné d'Arsène Tchakarian, de Leo Kneler et de deux autres résistants, Missak envoie une grenade au milieu d'un détachement sorti de la caserne, qui fait plusieurs victimes[194]. « Seul, dans son coin, légèrement à l'écart, Manouche sortit un journal de sa poche et se mit à le lire en regardant de temps à autre du côté des Allemands, avec l'air de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe », raconte Mélinée[195]. Son indiscipline[n 8] lui vaut un blâme et une mise à l'écart[196]. Elle « lui a attiré les foudres du chef militaire, Boris Holban, pour ne pas avoir respecté les règles élémentaires de clandestinité », explique l'historien Stéphane Courtois[192]. Jusque-là, il ne parle pas de ses activités à sa femme pour la protéger, mais il finit, devant l'insistance de ses supérieurs, par accepter qu'elle soit mise à contribution[197], notamment en rédigeant grâce à deux machines à écrire et une machine Gestetner le rapport des actions accomplies ou en servant de messagère[198]. Il accepte aussi de se confier à elle[197]. Le 17 au soir, « lorsqu'il est rentré, je sentais bien que quelque chose d'exceptionnel s'était passé. Il paraissait particulièrement ému », raconte Mélinée[199]. Il s'ouvre à elle :

« Tu sais, il n'est pas de cause ni de sentiment qui naisse d'un seul coup ; c'est toujours le résultat d'une plus ou moins longue histoire. La première image qui m'est venue à l'esprit fut celle de mon père, mort pendant la Première Guerre mondiale, et de ma mère, morte de faim peu après. J'ai réellement eu alors l'impression qu'ils sortaient du tombeau. Ils avaient le visage de la vengeance. Ils me disaient que je devais agir : tu ne fais pas de mal, tu ne fais que tuer des tueurs. J'ai jeté ma grenade et, après avoir fait ce geste, on aurait dit que tout le poids du monde, avec ses misères, était tombé de mes épaules ; je me suis senti léger, léger, la conscience tranquille comme jamais ! je ne venais pas de tuer, mais au contraire je venais d'accomplir une œuvre magnifique… […] Sache que ce sont les meilleurs qui entrent dans ce combat ; si tu me considères parmi les meilleurs, mon devoir est d'être à ce poste. Ils ont jugé que j'étais capable d'accomplir ce travail ; je l'ai fait et j'ai pu constater moi-même que j'étais apte. C'est ma première action, ce ne sera pas la dernière[200]. »

En , Missak rejoint la direction centrale des FTP-MOI de la région parisienne en en devenant le commissaire technique[201] en remplacement d'Alik Neuer, qui vient d'être arrêté[178],[111]. Début août de la même année, il est nommé commissaire militaire de la région parisienne, à la place de Boris Holban[202], démis de ses fonctions[111] et exfiltré en province[203]. Mélinée est au même moment nommée secrétaire de cette nouvelle direction[203]. Il semblerait qu'ils ne vivent pas ensemble pour des raisons de sécurité[204].

Durant l'été 1943, la section arménienne du PCF de David Davidian fonde en zone libre un Conseil national arménien[205]. Davidian est alors en relation avec Jacques Kaminski ainsi qu'avec Missak Manouchian, qu'il rencontre en août[205]. L'une des craintes des responsables arméniens de la MOI est l'entrée de la Turquie dans l'Axe : « Après avoir examiné les conséquences de cette éventualité, nous avons déjà envisagé des mesures pour accélérer la mobilisation de toute notre jeunesse sous la bannière de la lutte sacrée », écrit Davidian dans son rapport au PCF[205]. Ainsi, les Arméniens de la MOI ont pour motivations principales la lutte contre le nazisme et la défense des intérêts arméniens : Davidian souhaite « réaliser l'unité complète de notre immigration sous la bannière sacrée de la lutte contre les envahisseurs nazis et la pleine satisfaction de ses aspirations nationales »[206]. Les moyens d'action envisagés sont les attaques contre des soldats allemands et des collaborationnistes, ainsi que la lutte contre des responsables arméniens anti-soviétiques soutenus par l'Allemagne nazie, notamment en organisant la défection des membres de la Légion arménienne intégrée dans l'Armée Vlassov, dont certains en formulent le désir après un dîner dans le restaurant de Misha Aznavourian[207].

Missak est en contact régulier avec Joseph Epstein, alors chef militaire des Francs-tireurs et partisans (FTPF)[203] et donc son supérieur direct pendant quatre mois[208], période pendant laquelle ils se rencontrent une fois par semaine[209], tous les mardis[210]. Manouchian lui-même a sous ses ordres une cinquantaine de militants, répartis en trois détachements[196] et une équipe spéciale[211]. Comme le rappelle plus tard Henri Karayan, « le point fort de Missak Manouchian a été de cibler nos actions. Nous visions des hauts placés »[150]. L'action la plus retentissante du groupe est l'exécution le du colonel Julius Ritter, responsable du STO, préparée en partie par Boris Holban puis par Missak Manouchian[111],[212]. Le colonel est filé pendant trois mois par le groupe de Cristina Boico puis exécuté par Marcel Rajman, Leo Kneler et Celestino Alfonso[212],[203]. Entre août et novembre, période de responsabilité de Missak, les FTP-MOI réalisent une soixantaine d'actions[203].

Henri Karayan se souvient de celui qui l'a commandé :

« C'était un athlète, un grand sportif. Il était bon, il écoutait les gens et surtout il avait une vision très humaine et très intelligente de la résistance. Il ne voulait pas de « Héros fous », pour reprendre une expression du docteur Kaldjian, de Kamikazes. Des volontaires prêts à se faire sauter, il y en avait, mais lui ne supportait aucun sacrifice. Il ne commandait une opération que si elle était sûre[150]. »

Filature, arrestation, exécution et instrument de la propagande nazie (1944)[modifier | modifier le code]

Filature et arrestation[modifier | modifier le code]

Depuis le début de l'Occupation, la police française coopère avec l'occupant allemand[213]. L'une des composantes de cette police sont les brigades spéciales des Renseignements généraux, divisées en deux groupes[213]. C'est la BS2 de René Hénoque, qui a sous son commandement une centaine de policiers, qui est chargée de la traque des FTP-MOI[213]. Une série de trois filatures entre janvier et mène à trois importantes vagues d'arrestations[213]. C'est à l'issue de la troisième et dernière filature, entre le et le (ou - [214]), que Missak Manouchian et ce qu'il reste des FTP-MOI sont arrêtés[211],[215]. Marcel Rajman est identifié le premier, le 27[216] ou [204]. Puis, en quelques mois, presque tous les résistants du groupe sont repérés, souvent identifiés et leurs planques localisées[204]. Le , en surveillant Joseph Boczov, surnommé « Ivry », elle repère pour la première fois Missak à Bourg-la-Reine[217], même si elle ne connaît pas encore son rôle[218]. Voici l'extrait du rapport de police :

« Boczor sort à 9 heures, prend le métro à Tolbiac, descend à Jussieu et se rend à pied rue Lanneau au n° 1 bis, où il séjourne quelques minutes. Il prend le métro à Luxembourg et descend à Bourg-la-Reine ; il attend 20 minutes à la sortie et à 9 heures 20 [sic] est rejoint par un homme qui n'est autre que le nommé Manoukian [sic] Missak, né le à Adyarman [sic] (Arménie). À pied, en passant par Montrouge, ils arrivent à la porte d'Orléans, ils échangent des papiers puis se séparent. Manoukian fait quelques emplettes dans le quartier, et à 12 heures 30 pénètre rue de Plaisance n° 11. Il ne ressort pas de la soirée[218]. »

La police file Missak Manouchian, qu'elle surnomme « Bourg », pendant près de deux mois[217]. Le , elle remonte jusqu'à Joseph Epstein, surnommé « Mériel »[217] :

« Le . Manouchian sort de son domicile à 10 heures 10 et prend le métro à Alésia pour descendre à la gare du Nord ; son train étant vraisemblablement parti, il déjeune à la terrasse d'un café voisin de la gare ; à 12 heures 05, il prend le train et descend à 13 heures 10 à la gare de Mériel dans l'Oise. À la sortie de la gare, il rencontre un homme qui n'est autre que le nommé Estain Joseph, né le au Bouscat. Ils circulent ensemble, et, sur la route de L'Isle-Adam, ils pénètrent dans le café-restaurant Majestic, sis à cet endroit. Ils s'enfoncent dans les bois sous une pluie battante ; nous sommes, pour ne pas éveiller leur méfiance, obligés de cesser la surveillance[209]. »

Le , les brigades spéciales arrêtent Joseph Davidovitch, commissaire politique des FTP-MOI de la région parisienne et qui a endossé à ce titre de nombreux rôles[219]. La perquisition de sa planque et son interrogatoire, durant lequel, sous la torture[217], il livre les noms d'un certain nombre de ses camarades et leurs responsabilités[220],[221] (libéré plus tard pour qu'il puisse mener la police à d'autres résistants, il finit par être liquidé par les FTP-MOI[221],[217]). Craignant que sa disparition n'inquiète les autres, la BS 2 allège sa surveillance[222]. Mais l'inquiétude des FTP-MOI s'intensifie : ainsi, fin octobre, les reponsables de la MOI s'inquiétent de l'attitude de certains des résistants arméniens, qui ont tendance à être trop bavards en publics et à se réunir les uns chez les autres[223]. Péter Mod, responsable national aux cadres de l'organisation, fait part de cette inquiétude à Missak Manouchian lors d'un rendez-vous : « J'ai parlé avec Manouchian au nom de la direction et je l'ai menacé de les laisser tomber s'ils continuaient de la même façon légère. J'ai été particulièrement dur. Je lui ai dit que, s'ils continuaient, ils allaient avoir le même sort que les Yougoslaves de la zone Nord qui n'avaient plus le droit de travailler avec le PC à cause de leurs discussions internes », raconte-t-il[210].

C'est notamment grâce à Davidovitch que la BS 2 apprend que Missak Manouchian rencontre Joseph Epstein tous les mardis[210]. Ainsi, le mardi , ce premier est filé :

« Manouchian sort de chez lui à 7 heures 15, prend le métro à Pernety et descend à la Gare-de-Lyon. Il prend le train à 8 heures 02 et descend à Brunoy à 8 heures 45. À la sortie de la gare, il retrouve Estain ; ils se rendent à Épinay-sous-Sénart, puis font demi-tour et se rendent dans un café situé devant la gare de Brunoy où ils demeurent 50 minutes. Ils se séparent à 11 heures 30, Manouchian prend le train en direction de Paris[224]. »

Peu de temps après, la résistante Cristina Boico rencontre Manouchian :

« C'était en novembre, quelques jours avant son arrestation. Ce fut ma dernière rencontre avec lui. Près d'une gare. Je ne sais plus laquelle. Mais nous marchions dans des rues longues, où il y avait trop de monde. Je n'aimais pas ça. Lui-même avait le sentiment qu'il était encerclé, qu'il allait tomnber. Je lui ai offert une planque, au cas où. Par mes contacts à la Sorbonne, je touchais un secteur qui n'avait rien à voir avec la MOI. Il a refusé, me disait qu'il n'avait pas de problème pour son logement. Je l'ai quitté très inquiète, en raison de sa propre inquiétude[225]. »

Au matin du , Manouchian est arrêté avec Joseph Epstein en gare d'Évry Petit-Bourg[204],[226], alors que, se sachant suivis depuis quelques mois, ils discutent de l'opportunité de disperser le groupe[227]. En voici le récit fait par les historiens Stéphane Courtois, Denis Peschanski et Adam Rayski :

« Le commissaire Barrachin est en personne sur le terrain avec quatre inspecteurs. Ils suivent Manouchian qui prend le train à la gare de Lyon et descend à Évry-Petit-Bourg. À la sortie de la gare, Manouchian aperçoit Epstein qui se met à marcher en direction de la Seine. Il le suit à une cinquantaine de mètres. Après avoir traversé une passerelle sur la Seine, Epstein, qui s'est déjà retourné à plusieurs reprises, convaincu d'être filé, descend sur la berge, très grasse et détrempée, et accélère le pas. Manouchian, qui s'est sans doute aussi aperçu de la filature, hésite, puis continue sa route. Poursuivi par deux inspecteurs et Barrachin, échelonnés tous les 80 mètres environ, Epstein conserve son avance et arrive dans une allée au sol plus dur. Se retournant, il aperçoit les policiers et se met à courir. L'inspecteur Chouffot tire à plusieurs reprises avant de le neutraliser. Rejoint par les trois policiers, Epstein leur oppose une forte résistance. Finalement, menotté dans le dos, il tente à nouveau de s'échapper mais sans succès. De son côté, Manouchian a été rattrapé par deux inspecteurs. Il tient dans la poche droite de son manteau un 6,35 chargé avec une balle dans le canon mais décide de se rendre à la deuxième sommation. Il est 10 heures du matin[228]. »

Sur les 35 résistants répérés durant la troisième et dernière filature, 30 sont arrêtés[229]. Mélinée se cache chez des militants puis habite plusieurs mois chez les Aznavourian[204]. Sa planque rue de Louvois, où la police trouve un certain nombre de documents compromettants, n'est perquisitionnée que plus tard[204].

Torture, procès et propagande[modifier | modifier le code]

Le lendemain de l'arrestation de Missak Manouchian, Simon Rajman, le frère de Marcel, est lui aussi arrêté et emmené à la préfecture de police de Paris[233]. En salle 23, on le fait assoir sur un banc avec une vingtaine d'hommes et de femmes gardée par dix policiers armés[233]. Il raconte : « Dès que je suis entré dans cette salle 23, j'ai été frappé par la silhouette d'un homme de taille moyenne qui restait figé, des heures durant, devant la fenêtre couverte pourtant d'un papier bleu et opaque. Il se retournait de temps en temps, quand les policiers ramenaient un détenu après un interrogatoire. J'ai su, par la suite, que cet homme était Manouchian »[233]. Simon est tabassé et est témoin des sévices commis contre d'autres membres du groupe, notamment son frère et Olga Bancic[234]. La trahison de Davidovitch est vite connue des détenus[235]. Missak Manouchian est lui aussi torturé[réf. nécessaire]. Une trentaine de détenus est ensuite emmenée au dépôt pour l'identité judiciaire[235].

Au sein d'un groupe de vingt-trois camarades, dit « groupe des 23 », que la réquisition au procès présente comme un « groupe Manouchian » qui n'a jamais existé jusque-là[236],[237], il est livré aux Allemands de la Geheime Feldpolizei (sûreté militaire passée sous le contrôle de la Gestapo depuis 1942) qui exploitent l'affaire à des fins de propagande[réf. nécessaire].

Le procès a lieu à huis clos à l'hôtel Continental entre les 15 et [221], devant la cour martiale du tribunal allemand auprès du commandant du Grand Paris[238]. Vingt-quatre des résistants arrêtés sont jugés, dont Missak Manouchian[239]. Ils sont accusés :

« du fait qu'ils sont suffisamment suspects de s'être livrés en France, au cours des années 1942 et 1943, à des actions contre l'armée allemande sans s'être rendus reconnaissables par leurs insignes règlementaires comme appartenant à la force armée ennemie, ainsi que le prescrivent les règlements du droit des gens, et d'avoir détenu des armes et autres moyens de lutte armés, dans l'intention de s'en servir au détriment de la force armée allemande et d'effectuer des attentats contre des membres de l'armée allemande[239]. »

Le procureur prononce un réquisitoire qui ne dure qu'un quart d'heure, dans lequel il demande la mort pour 23 des accusés[239]. La défense commise d'office prend ensuite la parole mais se contente de constater les « aveux » des accusés[240].

Du procès, il n'existe aucune photographie ni aucun film[221]. Quelques rares documents en attestent, dont le témoignage de Clemens Rüther, chargé de convoyé les accusés, et un document d'archive mentionnant le nom des accusés, des juges et des avocats[221]. Quelques journalistes de la presse collaborationniste sont aussi autorisés à y assister[221], mais les échos qu'elle en donne sont contradictoires, imprécis et partiaux[241]. C'est notamment le cas de Pierre Malo, qui fait un compte-rendu du procès dans plusieurs numéros du journal Le Matin : dans le numéro des 19-, il décrit Manouchian comme un « effroyable chef »[230]. Il écrit ensuite :

« Il devait être, sans doute, difficile, pour ceux qui l'avaient vu une fois, d'oublier le visage de Manouchian. Des cheveux de jais, des yeux de nuit, des sourcils touffus dont les pointes s'allongent sur les tempes où elles rejoignent les pattes, la partie inférieure du visage avancée comme un groin. Intelligent — ou du moins paraissant tel, à côté de l'effroyable sottise de ses complices — il ne se fait guère prier non seulement pour raconter sa vie, mais aussi pour exposer avec complaisance le mécanisme d'une organisation dans laquelle il est rentré au mois de juillet 1943[230]. »

C'est aussi le cas de Louis Rouillac, pour Le Petit Parisien[232]. La presse collaborationniste dénonce le « cynisme » d'accusés qui assument pleinement les attentats commis et affirme que Manouchian aurait déclaré à ses accusateurs « vous avez hérité la nationalité française, nous l'avons méritée »[242].

Des photos de dix des vingt-trois prévenus sont sélectionnés pour l'Affiche rouge, composante d'une vaste campagne de propagande antisémite d'une semaine, baptisée « l'armée du crime »[243]. En , la propagande allemande placarde cette Affiche rouge à 15 000 exemplaires, complète un tract, une brochure, un film pour les actualités cinématographiques et des passages à la radio et la presse écrite[244], notamment un reportage du journal d'actualités Signal[245],[246]. Cette affiche porte en médaillons noirs les visages de dix des condamnés à mort. Celle de Manouchian a cette inscription : « Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés ». Cette propagande sur les murs de Paris par l'occupant nazi ne produit pas tout à fait l'effet escompté : ainsi, Les Lettres françaises clandestines témoignent de la réaction de certains passants :

« Une femme confie à son compagnon :

— Ils ne sont pas parvenus à leur faire de sales gueules.

[…] Les passants contemplent longuement ces visages énergiques aux larges fronts. Longuement et gravement comme on salue des amis morts. Dans les yeux, aucune curiosité malsaine, mais de l'admiration, de la sympathie, comme s'ils étaient des nôtres. […] Sur l'une des affiches, la nuit, quelqu'un a écrit au charbon en lettres capitales ce seul mot : MARTYRS[247]. »

Les Allemands ont délégué cette campagne à « une officine collaborationniste et antisémite française »[101], le Comité d’action antibolchévique (CAA) créé dans le sillage de la LVF en juin-[248] « épaulé par les publicistes des mouvements ultra et ceux du ministère de l'Information de Vichy »[249]. Elle a imaginé l'affiche rouge[101] en reprenant « le cœur de l’idéologie nazie », la « dénonciation du judéo-bolchevisme », avec un texte disant « le crime est juif, et le crime est étranger. Et le crime est au service du judaïsme, de la haine juive » puis déclamant une longue « énumération de turpitudes sexuelles attribuées aux Juifs »[250]. Le jeune ouvrier juif polonais Marcel Rayman est particulièrement visé : « son regard pervers où passe en lueur tout le sadisme de sa race »[réf. nécessaire].

Les vingt-trois sont condamnés à mort après une journée d'audience[251],[252]. Quelques heures avant son exécution, Manouchian se fait confesser et communie avec l'abbé Franz Stock, aumônier du Mont-Valérien[253].

Le [254], les vingt-deux hommes sont fusillés au Mont-Valérien[n 9],[255].

- Portrait conservé dans les archives fédérales allemandes, et reproduit sur l'Affiche rouge.

- Brochure L'Armée du crime diffusée en même temps que l'Affiche rouge. Missak Manouchian est représenté dans le médaillon.

- Tract de propagande reprenant au recto l'affiche et dénonçant au verso le « sadisme juif » et « le complot de lʼAnti-France », février 1944. coll. Musée de la Résistance nationale, Champigny.

- Certains membres du Groupe Manouchian peu de temps avant leur exécution, en .

Dernières lettres[modifier | modifier le code]

Dans la lettre qu'il a l'autorisation d’écrire à son épouse Mélinée Manouchian depuis la prison de Fresnes quelques heures avant son exécution, et qu'il signe « Michel », il affirme qu’il « meurt en soldat régulier de l’Armée française de la Libération »[256]. Elle s'achève par « je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus ». Dans cette phrase, « celui » ne peut que viser Joseph Davidovitch, arrêté en puis abattu par les résistants en pour avoir parlé sous la torture[217], et « ceux qui nous ont vendus », les autorités de Vichy, formule utilisée à l'époque par toute la littérature clandestine résistante pour désigner Vichy[217],[257],[258], selon le consensus des historiens qui a écarté dès les années 1990 la thèse du film de 1985, Des terroristes à la retraite, voulant qu'il s'agisse respectivement de Boris Holban et de la direction du PCF, le premier étant disculpé.

Dans cette dernière lettre, il souhaite à Mélinée de se remarier, d'avoir des enfants[259] et d'apporter ses souvenirs « si possible » à ses parents en Arménie[259], mais pas forcément de s'y installer pour vivre comme l'écrit en 1955 le poème d'Aragon enjoignant de « demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en Erivan »[259] à une veuve qui a dû attendre 1962 pour pouvoir revenir en France, dans le cadre d'accords négociés avec une République socialiste soviétique d'Arménie au bord de la famine[260],[259].

- Première page de la lettre à Mélinée.

- Deuxième page.

- Lettre de Missak Manouchian à Armène.

21 février 1944, Fresne

Ma chère Méline, ma petite orpheline bien aimée. Dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, jy ne crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire, tout est confus en moi et bien claire en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et de but. Bonheur ! à ceux qui vont nous survivre et goutter la douceur de la liberté et de la Paix de demain. J'en suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoir dignement. Au moment de mourir je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce qu'il meritera comme chatiment et comme recompense. Le peuple Allemand et tous les autres peuples verront la paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur ! à tous ! — j'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendu heureuse. Jaurais bien voulu avoir un enfant de Toi comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires je lègue à toi et à ta sœur et pour mes neveux. Après la guerre tu pourra faire valoir ton droit de pension de guerre en temps que ma femme, car je meurs en soldat regulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écris qui valent d'être lus. Tu apportera mes souvenirs si possibles, à mes parents en Arménie. Je mourrais avec mes 23 camarades toute à l'heure avec courage et serénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement je n'ai fais mal à personne et si je l'ai fais, je l'ai fais sans haine. Aujourd'hui il y a du soleil. C'est en regardant au soleil et à la nature que j'ai tant aimé que je dirai Adieu ! à la vie et à vous tous ma bien chère femme et mes biens chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal où qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous à trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendu. Je t'embrasse bien bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaisse de loin ou de près, je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami ton camarade ton mari Manouchian Michel djanigt

PS : j'ai quinze mille francs dans la valise de la Rue de Plaisance si tu peus les prendre rends mes dettes et donne le reste à Armène. M. M.

21 février 1944, Fresne

Bien chère Armène

Dans deux heures je ne serai plus de ce monde. Je ne vous verrai plus jamais mais jaurais bien voulu vous voir une dernière fois et vous serrer bien fort sur mon cœur, mais on nous donne pas de temps. Je vous prie de ne pas pleurer et rester brave et courageuse comme je le suis en ce moment. Je te prie de bien vouloir veiller sur Méline, de la consoler et de la rendre heureuse en la mariant après la guerre et en te mariant toi-même. J'embrasse bien, bien, bien chaudement Armand et Vincent par les yeux, par les fronts, par les joues et partout. Par eux j'embrasse la nouvelle génération qui va venir après la guerre et qui sera bien heureuse. J'embrasse bien fort tous mes amis tous ceux qui me connaissent de près ou de loin sant exeption et que je regrette ne pas pouvoir les nommer tous. Que personne ne pleure sur moi et qu'on fête le 22 février, l'anniversaire de mon mariage en mon absence. J'espère que l'année prochaine en cette datte toi et Méline vous vous marierez toute les deux en présence de tous mes amis. Chère Armène je vous ai tous aimé bien tendrement et je penserai à vous tous jusqu'à ma dernière souffle. Je vous prie de ramasser tous mes affaires qui sont éparses par ci par là et reunir tout ce qui pourrait servir pour honorer ma memoir. Je vous souhait à tous Bonheur et longue vie. Il faut penser aussi au memoir de Manoukian qui meurt avec moi. À ma concièrge, à mes amis de provinces à tous salut et bonheur. Courage ! Une dernière fois je vous serre bien fort sur ma poitrine et Adieu !

Ton ami, ton frère, ton camarade qui t'a aimé et qui vous a bien aimé tous.