見かけの等級

見かけの等級[1](みかけのとうきゅう、英: apparent magnitude、記号 m)は、地球から観測された星などの天体の明るさを表す尺度である。見かけの等級は、その天体固有の光度、地球からの距離、観測者と天体との間に存在する星間塵が引き起こす減光などによって決まる。

概要[編集]

| 望遠鏡の口径(mm) | 限界等級 |

|---|---|

| 35 | 11.3 |

| 60 | 12.3 |

| 102 | 13.3 |

| 152 | 14.1 |

| 203 | 14.7 |

| 305 | 15.4 |

| 406 | 15.7 |

| 508 | 16.4 |

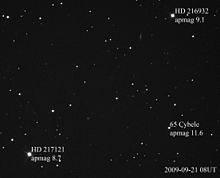

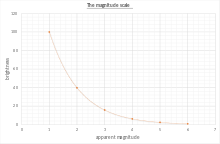

等級は逆対数スケールで表される。すなわち、その天体が明るいほど、その等級の数値は小さくなる。たとえば、+2.0等星と+3.0等星とでは、より数値の小さい前者のほうが明るく見える。非常に明るく見える天体は、見かけの等級の値が負となっている。例えば、金星の見かけの等級は−4.2等、シリウスの見かけの等級は−1.46等である。暗い夜に肉眼で見える最も暗い星の見かけの等級は+6.5等くらいとされるが、これは視力や高度、大気の状態によって異なる[3]。既知の天体の見かけの等級は、太陽の−26.7等から、ハッブル宇宙望遠鏡の画像内の天体の+30等までの範囲に及ぶ[4]。ある天体が別の天体より5等級「高い」と測定された場合、それは100倍「暗い」ことを意味する。2つの天体の等級の差1.0がであれば、明るさの比は5√100(100の5乗根)、約2.512に相当する。例えば、2.0等星は3.0等星よりも約2.512倍明るく、7.0等星よりも100倍明るいということとなる。

見かけの等級を測定することを測光と呼ぶ。天体からの光は、波長によってその強さが異なり、その値はどの波長帯(バンド)で測るのかによって異なる。そのため、測光観測や撮像観測の際に標準的に使われる波長帯が定められており、測光システム(測光系)と呼ばれる。測光システムでは、紫外、可視光、赤外などの波長帯域で、中心となる波長やフィルタの透過特性が定められている。代表的なものに、ジョンソンのUBVシステム(UBVシステム)やSDSSのu', g', r', i', z' システムなどがある[5]。

絶対等級は、天体の見かけの明るさではなく、天体の固有の明るさを表す尺度であり、同じく逆対数スケールで表される。絶対等級は、星やその他の天体が観測者から10 パーセク (pc) 、すなわち約32.6光年の距離から観測した場合の見かけの等級、と定義されている。単に「等級」とだけ書かれている場合、絶対等級ではなく見かけの等級を指す。

見かけの等級は、「実視等級 (visual magnitude)」と混同されることがあるが、これらは異なる概念で定義される等級である[6]。実視等級は「緑から黄色にかけて感度の高いヒトの肉眼で見た明るさで定められた等級[6]」であり[6]、ヒトの肉眼よりも青い波長に強い感度を持つ写真乾板の撮像から得られた「写真等級 (photographic magnitude)」と区別するために使われた。後に、実視等級もフィルタに補正をかけた写真観測で得られるようになり、これは「写真実視等級 (photovisual magnitude[7])」と呼ばれた[8]。

歴史[編集]

等級スケール[編集]

等級スケールは、肉眼で見える星を6つの階級に分割したヘレニズム期からの慣習に遡る。夜空で最も明るい星は1等星 (m = 1) 、最も暗い星は6等星 (m = 6) とされていた。6等星は、望遠鏡等の観測機器の助けなしでの人間の視覚の限界である。等級ごとに次の等級の明るさの2倍(対数目盛)と考えられていたが、当時は光検出器が存在しなかったため、各等級の比率は主観的なものであった。このやや粗雑な星の明るさの尺度は、プトレマイオスが著書『アルマゲスト』の中で広めたもので、ヒッパルコスが起源であるとされることが多い。ヒッパルコスのオリジナルの星表が失われているため、この説を証明も反証もできない。ただし、ヒッパルコス自身が遺した唯一のテキスト(アラトスの注釈)では、常に「大きい」「小さい」とか、「明るい」「かすかな」とか、あるいは「満月でも見える」などの表現が使われており、ヒッパルコスは明るさを数字で表すシステムを持っていなかったことがはっきりと見て取れる[9]。

19世紀の半ばにジョン・ハーシェルによって、1等星は6等星の約100倍の明るさであることが発見された[10]。1856年に、ノーマン・ロバート・ポグソンは、1等星は6等星よりも正確に100倍明るいと定義し、現在でも使用されている対数スケールを確立した。ポグソンは、等級mの星は等級m + 1の星のよりも5√100倍、つまり約2.512倍明るいとするシステムを構築した[10][11]。100の5乗根であるこの比は「ポグソン比」として知られるようになった。恒星の見かけの等級をm、見かけの明るさをlとしたとき、2つの恒星の等級の差と明るさの比は、「ポグソンの式」と呼ばれる以下の関係式で表される[12]。

等級の原点[編集]

| 見かけの等級 | ベガとの 明るさの比 | 夜空でこの等級よりも 明るく見える恒星の数 | 眼視可能か否か |

|---|---|---|---|

| −1.0 | 251 % | 1(シリウス) | Yes |

| 0.0 | 100 % | 4 | |

| 1.0 | 40 % | 15 | |

| 2.0 | 16 % | 48 | |

| 3.0 | 6.3 % | 171 | |

| 4.0 | 2.5 % | 513 | |

| 5.0 | 1.0 % | 1602 | |

| 6.0 | 0.4 % | 4800 | |

| 6.5 | 0.25 % | 9100 | |

| 7.0 | 0.16% | 14000 | No |

| 8.0 | 0.063 % | 42000 | |

| 9.0 | 0.025 % | 121000 | |

| 10.0 | 0.010 % | 340000 |

ポグソンの式によって天体の明るさを相対的に比較することが可能となったが、それぞれの天体の等級を定めるには原点を定める必要がある。等級の原点を定めるために何を基準とするかは、観測技術の発達に伴って変遷してきた。

1884年にエドワード・ピッカリングは、北極星であるこぐま座α星を2.0等と定義して、天体の明るさの基準とした[13]。しかし、こぐま座α星がわずかに変光することが知られてから後は、こぐま座λ星を6.5等と定義し直して、多数の北極標準星野の暗い星の観測が行われた[13]。そして、1922年の第1回国際天文学連合総会において、北極標準星野の96個の星の国際写真等級 (IPg) と国際写真実視等級 (IPv) が定められ、原点とされた[13]。これは、国際式PgPvシステムと呼ばれる[13]。

1953年、ハロルド・レスター・ジョンソンは、北極標準星野の恒星が星間物質による赤化を受けていることなどから、彼の提唱するUBVシステムでは等級の原点を以下のように定め直した。

- 北極標準星野の6つの恒星の国際写真実視等級をV等級の原点とする。

- U等級とB等級は、A0Vのスペクトルを持つ、こと座α星(ベガ)、おおぐま座γ星、おとめ座109番星、かんむり座α星、へびつかい座γ星、HR 3314の6つの星の平均の U − B、B − Vを0として(すなわち U = B = V として)定める[13][14]。

各波長の0等級がどれだけの放射流束密度に対応するかは、星のスペクトルエネルギー分布(SED)を測って決められる。ベガは最も高い精度でSEDが測定されていたことから、ベガのSEDを基に等級と放射流束密度の対応が定められた[13]。このような背景からベガ等級という通称で呼ばれる[15]。この通称とベガの見かけの等級が0等級に非常に近いことから「ベガの見かけの等級を0等級と定めたもの」と誤解されがちだが、UBVシステムの等級の原点は上記のように定義されており、実際にはベガの見かけの等級は、U = 0.02等、B = 0.03等、V = 0.03等と、0等級からわずかに外れた値となっている[13]。このわずかな補正を除けば、ベガの明るさは、可視光と近赤外の波長では0等級の定義として機能しており、そのスペクトルエネルギー分布 (SED) は、11000 Kの黒体のそれに近い。しかし、赤外線天文学の登場によって、ベガの放射には、おそらく高温の(ただし星の表面よりもはるかに冷たい) ダストからなる星周円盤を原因とする赤外超過が含まれていることが明らかとなった。可視光などのより短い波長ではダストからの放射は無視できるが、等級のスケールを赤外線より長い波長まで適切に拡張するためには、ベガのこの特徴が等級の定義に影響を与えるべきではない。そこで、星周円盤からの放射が混入しない11000 Kの理想的な恒星表面の黒体放射曲線に基づいて、全波長への等級スケールが推定された。これに基づいて、波長の関数として、ゼロ等級の分光放射照度 (通常はジャンスキー (Jy) で表される)を計算することができる。

ベガ等級は、ベガのSEDを反映しているため、異なる波長帯での光度を比較するには不便であった。そのため、特定の天体のSEDではなく、各波長帯において一定の値の放射流束密度を原点とする方式が考案された[16]。最も広く使用されているのはAB等級 (AB magnitude, monochromatic magnitude) [17]で、各波長帯での0等級に相当する放射流束密度3630 Jy(正確には103.56 Jy)と定めたものである[16][18]。AB等級では、Vフィルタの帯域にある波長548.0 nmのとき、0.03等でベガ等級と一致するように定義されている[16][18]。

測定[編集]

精密な等級の測定には、写真や電子的な検出装置の校正が欠かせない。一般に校正は、分光フィルタを使って等級が正確にわかっている測光標準星を、同一の条件の下で同時観測することが必要とされる。さらに、望遠鏡で実際に受光される光の量は、地球の大気を透過することで減少するため、目標と測光標準星とのエアマスを考慮する必要がある。一般的には、等級がかなり近い既知の恒星をいくつか観測することとなる。大気の経路に大きな違いがないようにするため、測光標準星は目標と近い位置にある星が好まれる。目標と測光標準星の天頂距離(あるいは地平高度)が多少異なる場合は、エアマスの関数としての補正係数を導き出すことで、目標の位置のエアマスとして適用することができる。このような校正を経ることで、あたかも大気の上から観察されたときのような見かけの等級を得ることができる。

計算[編集]

天体が暗く見えるほど、その等級の値が大きくなり。5等級の差は、ちょうど明るさの比100に対応する。 したがって、等級をm、スペクトル帯をxとしたとき、この波長での等級mxは、以下の式で求められる。

これを常用対数でより一般的に表現すると、以下のようになる。

ここで、 Fxは分光フィルタxを使用して観測された流束密度であり、Fx,0はその測光フィルタの基準流束(ゼロ点)である。5等級の増加は正確に100分の1の明るさへの減少に相当するので、1等級の増加は、5√100 ≈ 2.512 分の1の明るさの減少に相当する(ポグソン比)。

等級の差を m1 − m2 = Δm、2つの星の流速密度をそれぞれF1、F2とした場合、明るさの比は、以下の式で求められる。

例:太陽と月[編集]

太陽の見かけの等級は−26.74(明るい)で、 満月の平均等級は−12.74(暗い)。

等級の差:

明るさの比:

太陽は満月の約400000倍明るく見える。

等級の加算[編集]

明るさを加算したい場合、例えば、近接した二重星の測光では、2つの星が出す光の出力を合成したものしか測定できないかもしれない。個々の成分の等級だけを知っていて、その二重星の合成等級をどのように計算するか? これは、各等級に対応する明るさ(線形単位)を足すことで計算できる[19]。2つの恒星の等級をm1、m2、合成等級をmfとすると、2つの恒星の明るさは以下の式で求められる。

を得るために解くと、

放射等級[編集]

一般的に等級がある波長範囲に対応する特定のフィルタバンドでの測定値を指すのに対し、見かけまたは絶対放射等級 (mbol、bolometric magnitude) は、ある天体が放射する電磁スペクトルのすべての波長にわたって積分された、天体の見かけまたは絶対等級である。(それぞれ、天体の放射照度または出力としても知られている)。見かけの放射等級スケールのゼロ点は、見かけの放射等級0等が2.518×10−8 W/m2の受信放射照度に相当する、という定義に基づいている[20]。

絶対等級[編集]

見かけの等級が特定の観測者から見た天体の明るさの尺度であるのに対して、絶対等級は天体固有の明るさの尺度である。星の流束は逆二乗則に従って距離と共に減少するため、星の見かけの等級は、その絶対光度と距離(および減光)の両方に依存する。たとえば、ある距離にある星の見かけの等級は、その2倍の距離にあって4倍明るい星と同じ見かけの等級となる。対照的に、天体の固有の明るさは、観測者の距離や減光に依存しない。

恒星など太陽系外の天体の絶対等級Mは、10 パーセク(約32.6光年)の距離から見たときの見かけの等級として定義されている。太陽の絶対等級は、Vバンド(緑)で4.83等、Bバンド(青)で5.48等である[21]。

惑星や小惑星などの太陽系内の天体の場合、絶対等級Hは、観測者と太陽の両方から1 天文単位 (au) 離れていて、太陽から照らされた側が全て観測者の側に向いていた場合の見かけの等級で表される。

標準参考値[編集]

| 波長域 | λ (μm) | Δλ/λ (半値幅) | m = 0での流束(Fx,0) | |

|---|---|---|---|---|

| Jy | 10−20 erg/(s⋅cm2⋅Hz) | |||

| U | 0.36 | 0.15 | 1810 | 1.81 |

| B | 0.44 | 0.22 | 4260 | 4.26 |

| V | 0.55 | 0.16 | 3640 | 3.64 |

| R | 0.64 | 0.23 | 3080 | 3.08 |

| I | 0.79 | 0.19 | 2550 | 2.55 |

| J | 1.26 | 0.16 | 1600 | 1.60 |

| H | 1.60 | 0.23 | 1080 | 1.08 |

| K | 2.22 | 0.23 | 670 | 0.67 |

| L | 3.50 | |||

| g | 0.52 | 0.14 | 3730 | 3.73 |

| r | 0.67 | 0.14 | 4490 | 4.49 |

| i | 0.79 | 0.16 | 4760 | 4.76 |

| z | 0.91 | 0.13 | 4810 | 4.81 |

等級スケールは、逆対数スケールである。等級に関するよくある誤解に、スケールが対数的であるのは人間の目自体が対数的な反応を持っているためである、というものである。ポグソンの時代にはこれは真実であると考えられていたが(ウェーバー・フェヒナーの法則を参照)、現在では反応はべき乗則であると考えられている[23]。

光は単色ではないため、等級は複雑である。光検出器の感度は光の波長や光検出器の種類によって異なる。 そのため、等級の示す値を意味あるものにするには、どのように等級を測定するかを指定する必要がある。この目的を満たす等級システムとして、3つの波長帯で等級を測定するUBVシステムが広く使われている。このシステムでは、U(365.2 nmを中心とした近紫外域)、B(444.8 nmを中心とした青色領域)およびV(550.5 nmを中心とした、昼間の人間の視覚範囲の中央)の3つの異なる波長帯で等級を測定する。Vバンドは、人間の肉眼で見たときの等級に非常によく対応している。特に言及なく見かけの等級が示される場合、通常はV等級を示している。

赤色巨星や赤色矮星のような低温の星は、スペクトルの青や紫外領域ではほとんどエネルギーを放出しないため、それらの放射は、UBVスケールでは過小評価されることが多い。

等級の測定は、注意深く取り扱われる必要があり、似たもの同士を測定することが非常に重要である。20世紀初頭以前のオルソクロマチック写真フィルムでは、赤色光よりも青色光に敏感であったため、青色超巨星のリゲルと赤色超巨星の不規則変光星ベテルギウス(増光時)の相対的な明るさが、人間の目が知覚するものとは逆となる。この手法で得られた等級は、写真等級 (photographic magnitude, mpg) と呼ばれ、肉眼で見たときの等級である実視等級 (visual magnitude, mv, mpv) と区別された。後に写真で実視等級も測定されるようになったため、写真実視等級とも呼ばれた。

絶対等級が測定されている天の川銀河内の天体については、天体までの距離が10倍になるごとに、見かけの等級に5が加算される。天の川銀河をはるかに超えて非常に遠い距離にある天体では、この関係は赤方偏移と一般相対論による非ユークリッド幾何学的な距離測定のために補正を必要とする[24][25]。

惑星やその他の太陽系天体の場合、見かけの等級は、その位相曲線と、太陽と観測者までの距離から導き出される[要出典]。

出典[編集]

- ^ “見かけの等級”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2018年3月12日). 2020年6月8日閲覧。

- ^ North, Gerald; James, Nick (2014). Observing Variable Stars, Novae and Supernovae. Cambridge University Press. p. 24. ISBN 9781107636125

- ^ Curtis, Heber Doust (1903). “On the limits of unaided vision”. Lick Observatory Bulletins 2: 67-69. Bibcode: 1903LicOB...2...67C. doi:10.5479/ADS/bib/1903LicOB.2.67C. ISSN 0075-9317.

- ^ Matthew, Templeton (2011年10月21日). “Magnitudes: Measuring the Brightness of Stars”. American Association of Variable Stars (AAVSO). 2019年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年5月19日閲覧。

- ^ “測光システム”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2019年8月25日). 2020年6月12日閲覧。

- ^ a b c “実視等級”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2019年10月3日). 2020年6月8日閲覧。

- ^ 『文部省 学術用語集 天文学編』(増訂版)日本学術振興会、1994年11月15日、113頁。

- ^ “写真等級”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2018年3月8日). 2020年6月14日閲覧。

- ^ Hoffmann, Susanne M. (2017-06-26). Hipparchs Himmelsglobus: Ein Bindeglied in der babylonisch-griechischen Astrometrie?. Springer-Verlag. ISBN 978-3-658-18683-8

- ^ a b Derek, Jones (1968-7). “Norman Pogson and the Definition of Stellar Magnitude”. Astronomical Society of the Pacific Leaflets 10 (469): 145-152. Bibcode: 1968ASPL...10..145J.

- ^ Pogson, N. (1856). “Magnitudes of Thirty-six of the Minor Planets for the First Day of each Month of the Year 1857”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 17 (1): 12-15. Bibcode: 1856MNRAS..17...12P. doi:10.1093/mnras/17.1.12. ISSN 0035-8711.

- ^ “ポグソンの式”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2018年7月2日). 2020年6月9日閲覧。

- ^ a b c d e f g 市川隆 (1997-01). “標準測光システム”. 天文月報 (日本天文学会) 90 (1): 23-28. ISSN 0374-2466 2018年5月15日閲覧。.

- ^ Johnson, H. L.; Morgan, W. W. (1953). “Fundamental stellar photometry for standards of spectral type on the revised system of the Yerkes spectral atlas”. The Astrophysical Journal 117: 313-352. Bibcode: 1953ApJ...117..313J. doi:10.1086/145697. ISSN 0004-637X.

- ^ “ベガ等級”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2018年3月12日). 2020年6月8日閲覧。

- ^ a b c 谷口義明 編『新・天文学事典』講談社〈ブルーバックス〉、2013年3月20日、731-732頁。ISBN 978-4-06-257806-6。

- ^ Oke, J. B.; Gunn, J. E. (1983). “Secondary standard stars for absolute spectrophotometry”. The Astrophysical Journal 266: 713-717. Bibcode: 1983ApJ...266..713O. doi:10.1086/160817. ISSN 0004-637X.

- ^ a b “AB等級”. 天文学辞典. 日本天文学会 (2019年2月5日). 2020年6月8日閲覧。

- ^ “Magnitude Arithmetic”. Weekly Topic. Caglow. 2012年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月30日閲覧。

- ^ IAU Inter-Division A-G Working Group on Nominal Units for Stellar & Planetary Astronomy (13 August 2015). “IAU 2015 Resolution B2 on Recommended Zero Points for the Absolute and Apparent Bolometric Magnitude Scales”. Resolutions Adopted at the General Assemblies. arXiv:1510.06262. Bibcode: 2015arXiv151006262M 2019年5月19日閲覧。.

- ^ Evans. “Some Useful Astronomical Definitions”. Stony Brook Astronomy Program. 2011年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月12日閲覧。

- ^ Huchra. “Astronomical Magnitude Systems”. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. 2018年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年7月18日閲覧。

- ^ Schulman, Eric; Cox, Caroline V. (1997). “Misconceptions about astronomical magnitudes”. American Journal of Physics 65 (10): 1003-1007. Bibcode: 1997AmJPh..65.1003S. doi:10.1119/1.18714. ISSN 0002-9505.

- ^ Umeh, Obinna; Clarkson, Chris; Maartens, Roy (2014). “Nonlinear relativistic corrections to cosmological distances, redshift and gravitational lensing magnification: II. Derivation”. Classical and Quantum Gravity 31 (20): 205001. arXiv:1402.1933. Bibcode: 2014CQGra..31t5001U. doi:10.1088/0264-9381/31/20/205001. ISSN 0264-9381.

- ^ Hogg, David W.; Baldry, Ivan K. (17 October 2002). "The K correction". arXiv:astro-ph/0210394。

French

French Deutsch

Deutsch