天球

天球(てんきゅう、celestial sphere)とは、惑星や恒星がその上に張り付き運動すると考えられた地球を中心として取り巻く球体のこと。また、位置天文学において地球から見える天体の方向を表すために無限遠の距離に仮想した球面も天球と呼ぶ。

歴史的概念としての天球[編集]

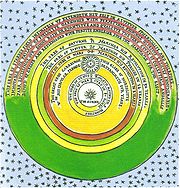

前4世紀のアリストテレスの天動説を受け継いで、2世紀のプトレマイオスは著書『アルマゲスト』において惑星や恒星がその上に存在するとする天球を導入した。当初、惑星の動きを説明するための純粋に数学的なモデルであったこの天球の概念は、後にプトレマイオス自身によってこの宇宙の成り立ちを表す実体的概念として扱われるようになった。この宇宙像では地球はこうした幾重もの水晶のような天球に取り囲まれているとされる。プトレマイオスの体系は惑星の複雑な実際の運動を説明するために従円と周転円やエカント点のような工夫が必要とされ、この素朴な見方には危うさがつきまとってはいた。しかし基本的にはこうした実体としての天球をもつ宇宙像はその後のアラビアやヨーロッパへほぼそのまま受け継がれ17世紀まで俎上に載せられることはなかった。

16世紀のコペルニクスの地動説においても宇宙は惑星が運動する入れ子になった球体と恒星の天球(恒星天)とに取り囲まれていた。むしろコペルニクスの体系はプトレマイオスの体系の内の天球からの逸脱を少しでも減らし、太陽系に調和を取り戻そうとした試みであったと捉えられる。一方で、地球が公転するとしたにもかかわらず恒星の年周視差は観測にかからなかったため、コペルニクスの体系では恒星天が惑星の天球よりもはるかに大きなものと考える必要が生じた。コペルニクスの地動説の普及に努めたトマス・ディッグズは恒星天を取り除き恒星がちらばる無限の宇宙を導入し、ガリレオは恒星天があまりに巨大だとして自らの天球図に描き込まなかった。

惑星の天球の概念を捨てねばならなくなったのは、1609年の『新天文学』においてヨハネス・ケプラーが火星、そして他の惑星の軌道が楕円であることを示したときである。ケプラーは一方では恒星天の存在は維持し宇宙は有限であると考えていたが、とりわけティコ・ブラーエの行った彗星の観測によって惑星の天球の考えは捨てねばならないことに気づいていた。このとき惑星の動きが完全な図形としての球を基準とすることはありえなくなり、天球を実体として保持し続けることはできなくなった。

天球のないケプラーの太陽系像では、惑星は何の支えもない空間を彼の発見した精密な法則に従って動かねばならないという、当時の考えでは驚くべき事態をもたらした。機械論的な近接作用のみで運動が説明されねばならないと考えたデカルトは、後のエーテルの概念につながる渦まく流体を想定した。空間を越え、単純な数学に従って作用する重力を定式化したのは、神学的な信念からこのデカルトの機械論に反発したアイザック・ニュートンによってであった。

位置天文学における天球[編集]

暦の計算をする場合は、しばしば地球を中心として天体が動くという天動説的な説明をした方が都合が良い。よって、地球から無限大の距離にある球への射影をおこない、天体はその上を動くものとした。この仮想的な球も天球とよばれる。黄道・天の赤道・白道などは天球上の大円である。天球上の位置は赤道座標(赤緯・赤経)または黄道座標(黄緯・黄経)によって示される。

French

French Deutsch

Deutsch