天王星の環

天王星の環(てんのうせいのわ、Rings of Uranus)は、非常に複雑な土星の環と比較的単純な木星の環及び海王星の環の中間程度の規模の環である。1977年3月10日、ジェームズ・L・エリオット、エドワード・W・ダナム、ダグラス・J・ミンクの3人が発見したが、その200年近く前の1789年、ウィリアム・ハーシェルも環を観測したことを報告している。しかし、天王星の輪は非常に暗くて希薄なため、彼が観測可能であったか疑問視する近代の天文学者もいる[1]。

1978年までに、9つの環が確認された。1986年には、ボイジャー2号の写真から、さらに2つの環が発見された。2003年から2005年には、ハッブル宇宙望遠鏡の写真から、さらに外側に2つの環が発見された。天王星からの距離が遠ざかる順に、13の既知の環に、1986U2R/ζ、6、5、4、α、β、η、γ、δ、λ、ε、ν、μという名前が付けられている。その半径は、1986U2R/ζで約3万8,000 km、μで約9万8,000 kmである。さらに、希薄な塵の帯と不完全なアークが主環の間に存在する。この環は非常に暗く、環の粒子のボンドアルベドは2%を超えない。恐らく水の氷に放射線で作られた暗い有機化合物が混ざっている。

天王星の環の大部分は、不透明であり、幅はわずか数kmである。環全体に塵の量は少なく、ほとんどは直径0.2から20 mの大きな粒子である。塵の量が少ないのは、天王星の外気圏に引っ張られるためである。

天王星の環は比較的若く、6億歳を超えないと考えられる。天王星の環は、恐らくかつて天王星の周りにあった天王星の衛星が衝突によって砕けた破片からできていると考えられている。衝突後、衛星は無数の破片に分かれ、最も安定な軌道に密集して公転しているものと考えられている。

狭い環を形成する詳細な機構はまだよく分かっていない。当初は、全ての狭い環は1対の羊飼い衛星を伴ってその形を保っていると考えられた。しかし、1986年にボイジャー2号が発見したそのような羊飼い衛星は、最も明るい環(ε)の周囲のわずか1対(コーディリアとオフィーリア)のみであった。

発見[編集]

発見前史[編集]

天王星の環の存在に最初に言及したのは、18世紀に天王星を詳細に観察したウィリアム・ハーシェルで、その観察記録には、「1789年2月22日: 環が存在する疑いがある」という記述が含まれていた[1]。ハーシェルは、環の小さな略図も描き、「少し赤みがかっていた」とも記している。ハワイのケック天文台は、少なくともν環ではこのようなケースもあり得たことを確認している[2]。ハーシェルの記述は、1797年に王立協会から出版されたが、1797年から1977年までの2世紀にかけては、環についての言及はほぼなかった。同時代の数多くの他の天文学者が全く見えなかったのにハーシェルにだけ何かが見えたのか否かについては、疑いもあるが、ハーシェルは、天王星が太陽系の周りを公転するにつれて変化し得る天王星に対するν環の大きさや色も正確に記述していたという主張もある[3]。

発見以前に、環の存在を予想した者が2人いた。ジュディー・ボイントンとビブハス・R・デーである。しかし、理論が不正確だったため、(発見前も発見後も)重視されなかった[4]。

掩蔽による発見[編集]

天王星の環は、土星の環についで2番目にその存在が確証された[5]。

1977年3月10日、恒星SAO 158687の天王星による掩蔽の観測により、偶然発見された。ジェームズ・L・エリオット、エドワード・W・ダナム、ダグラス・J・ミンクは、インド洋上空のカイパー空中天文台 (KAO) で、天王星の大気の研究をするために掩蔽を観測したが、予報誤差に備えて予報時刻の前から観測を開始していたため、天王星本体による掩蔽の前後に5回ずつ、恒星の短時間の減光が観測された。当時、細い環というものはどの惑星にも発見されていなかったため想定されておらず、翌朝の記者会見などでは直径30から40 kmの衛星(実際の環の幅より大きい)100個以上からなる「衛星帯 (satellite belt)」と発表されたが[6]、衛星だとすると全ての減光が100%でないので接食(恒星が衛星の端をかすめ部分的に隠れる)となり不自然なこと、掩蔽の前後で減光のグラフがほとんど同じ波形を描いていたことなどから、のちの回報や論文では狭い環とされた[7][8]。彼らが観測した5本の環は、回報や論文の中で、ギリシア文字を使って、内側からα・β・γ・δ・εと名付けられた[7]。この符号は、それ以来、環の名前としても使われている。

この掩蔽は、7ヶ所の8グループが観測していた[9]。ただし、狭い環という結論に独自に達したのはエリオットらだけだった[9]。パース郊外ビクリーのパース天文台では、ロバート・バロウらが5回の減光を観測した。それらは論文で内側から5・4・3・2・1と仮称されたが、KAOの5回とはそのうち2回が異なり、5・4・α・β(3)・γ(2)・δ・ε(1)の合計7回の減光があったと判明した。パースでαとδが観測されなかったのは、ちょうどその時間、望遠鏡のガイドエラーチェックのため観測を休止していたためである[10]。一方5と4に関しては、KAOのデータではαの内側に小さな減光がいくつかあったものパースのデータとはあまり一致せず、環かどうかはまだはっきりしなかった[10]。

また同年夏、KAOとパースのデータを再検討した結果、βとγの間に薄くて広い環が見つかり、エリオットらによりηと名づけられた[10](追加で見つかった環のギリシャ文字は連続していない)。

1978年4月10日にも、天王星による恒星の掩蔽が観測された。その結果、α・β・η・γ・δ・εの6本の環が確認され、さらに、αの内側に3本の環が発見され[11]、エリオットらにより内側から6・5・4と命名された(5と4はは1977年のパースの減光5と4に一致したためそれがそのまま環の名称となった[12])。なお、1977年のKAOのデータが一致しなかったのは、計算ミスだと判明した[13]。

さらなる発見[編集]

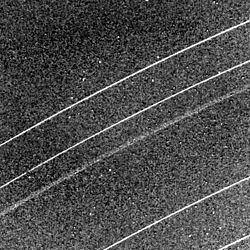

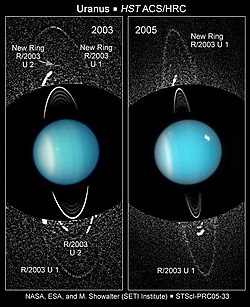

1986年にボイジャー2号が天王星を通り過ぎる際、天王星の環の直接撮影が行われた[14]。2つの希薄な環がさらに発見され、環の数は合計で11になった[14]。ハッブル宇宙望遠鏡は、2003年から2005年にさらに2つの環を発見し、これで合計は13になった。これらの外側の環の発見により、既知の環の半径は2倍になった[15]。

ハッブル宇宙望遠鏡は、初めて天王星の周りに小さな2つの衛星を発見し、そのうちの1つマブは、新しく発見された最も外側の環と軌道を共有していた[16]。

一般的な性質[編集]

現在、天王星の環は13本から成り立っていることが知られており、天王星からの距離が遠ざかる順に、1986U2R/ζ、6、5、4、α、β、η、γ、δ、λ、ε、ν、μと呼ばれている[15]。これらは3つのグループに分類され、9つの狭い主環(6、5、4、α、β、η、γ、δ、ε)[5]、2つの塵の環(1986U2R/ζ、λ)[17]、2つの外側の環(μ、ν)[15][18] に分けられる。天王星の環は、主に微小粒子で構成され、塵はほとんど含まれないが[19]、1986U2R/ζ、η、δ、λ、μ、νには塵が存在することが知られている[15][17]。これらの良く知られた環の他に、無数の薄い塵の帯や薄い環が存在する[20]。これらは、一時的に存在するか、部分的ないくつかのアークから成り立っており、掩蔽の際に時々検出される[20]。2007年の環平面横断の際にもそのいくつかを見ることが出来た[21]。環の間に存在する多くの塵の帯は、ボイジャー2号による前方散乱の観測でも見られた[14]。天王星の全ての環は、見る方位によって、明るさが異なる[14]。

環は非常に暗い物質で構成されており、環の粒子のアルベドは5 - 6%を超えない。ボンドアルベドはもっと低く、約2%である[19][22]。環の粒子は見る角度によって明るさが急激に変わり、位相角が0に近くなるとアルベドが増加する[19]。これは、正面から見ると、アルベドはもっと小さくなることを意味している。紫外線や可視光で観測すると若干赤く、近赤外線で観測すると灰色がかって見える[23]。環の粒子の化学組成は知られていないが、非常に暗いため、土星の環のように純粋な水ではありえない[23]。これは、恐らく氷と暗い物質で構成されていることを意味している。この物質の性質は不明であるが、天王星の磁気圏からの荷電粒子の放射によって暗くなる有機化合物であると考えられている。環の粒子は、天王星の内惑星と同じように、放射線の強い影響を受けた物質であるかもしれない[23]。

全体として、天王星の環は、希薄な塵の環である木星の環とも幅広で複雑な構造を持つ土星の環とも異なる[5]。しかし、部分的には、土星のF環と天王星のε環は、どちらも狭く、比較的暗く、1対の羊飼い衛星を持つという点で共通点がある[5]。天王星で新たに発見された外側の環は、土星のG環やE環と似ている[24]。土星の広い環の中に存在する狭いリングレットは、天王星の狭い環に似ている[5]。さらに、天王星の主環の間の塵の帯は、土星の環に似ている[17]。

狭い主環[編集]

ε環[編集]

ε環は、天王星の環で最も明るく密度が濃い部分であり、環からの光の反射の3分の2を占める[14][23]。天王星の環で最も離心率が大きいが、傾斜角は無視できるほど小さい[25]。離心率が大きいため、天王星の軌道上の位置によって大きく明るさが変化し、遠点付近で最も明るく、近点付近で最も暗くなる[26]。最も明るい時と最も暗い時の比は、約2.5から3.0である[19]。このような明るさの変化に伴い、環の幅も変化し、遠点付近では96.4 km、近点付近では19.7kmとなる[26]。環が太くなると、粒子の影が少なくなり、明るさが増す[22]。ε環は、ボイジャーのカメラによって解像された2つの環の1つであり、その幅の変化は、ボイジャー2号の撮影した画像によって直接測定された[14]。このような振舞いは、この環が光学的に薄くないことを示している。実際、地上や人工衛星からの掩蔽の観測により、その光学的深さは0.5から2.5であり[26][27]、近点で最大になることが示された。ε環の等価深さは約47kmで、軌道上の場所によっては変わらなかった[26]。

ε環の厚さは正確には分かっていないが、非常に薄く、150 mという推定もある[20]。その薄さにもかかわらず、ε環はいくつかの粒子の層で構成される。また、充填定数は、遠点で、出典により0.008から0.06と推定される[26]。粒子の平均直径は0.2から20 mであり[20]、平均で直径の4.5倍程度離れている[26]。恐らく天王星の大気に引きずられたため、塵はほとんど存在しない[2]。またその薄さのため、 ε環は真横から見ると消失したように見える。この現象は2007年に環が平面を横切った際に観測された[21]。

ボイジャー2号は、電波掩蔽の観測中に、ε環からの奇妙なシグナルを観測した[27]。このシグナルは、環の遠点付近で、波長3.6 cmの強い前方散乱をしているようであり、このような強い散乱には階層構造の存在が必要だと考えられた。ε環がこのような微細構造を持つことは、多くの掩蔽の観測によって裏付けられた[20]。ε環は、いくつもの狭いリングレットで構成され、そのうちの幾つかは不完全なアークを持つ[20]。

ε環は、内側と外側に羊飼い衛星(コーディリアとオフィーリア)を持っている[28]。環の内端はコーディリアと24:25の、外端はオフィーリアと14:13の共鳴軌道の位置にある[28]。その境界を保つためには、衛星の質量は少なくとも環の質量の3倍以上が必要であり[5]、ε環の質量は、約1016kgと推定されている[5][28]。

δ環[編集]

δ環は丸く、若干傾斜している[25]。光学的深さと幅に、説明のつかない大きな方位角の変動がある[20]。1つの可能な説明は、環が方位角波のような構造を持っており、内側にある小さな衛星によって励起されているというものである[29]。δ環の鋭い外端は、コーディリアとの23:22の共鳴軌道の位置にある[30]。δ環は、狭い部分と広い内側の部分の2つの部分で構成される[20]。狭い部分の厚さは4.1から6.1 kmで、等価深さは約2.2 kmで、0.3から0.6の光学的深さに相当する[26]。広い部分の幅は10から12 kmで、等価深さは0.3 km程度である[26][31]。ボイジャー2号の画像では、δ環は解像できなかったため、これらは掩蔽の観測のデータのみから得られた値である[14][31]。ボイジャー2号で前方散乱の方角から見ると、広い部分に塵が多いために、比較的明るく見える[14]。広い環は狭い環よりも厚いことが2007年に環が平面を横切った際に観測された[21]。

γ環[編集]

γ環は狭く、光学的に密で、若干扁平な環であり、軌道傾斜角はほぼ0である[25]。環の幅は場所により3.6から4.7kmであるが、等価光学的深さは3.3kmで一定である[26]。光学的深さは0.7から0.9である。環が平面を横切った際にはγ環が消失したが、これは、γ環がε環のように薄く[20]、塵が少ないことを意味している[21]。幅と光学的深さには、方位角の変化が見られる[20]。このような狭い環の閉じ込めの機構はまだ分かっていないが、鋭い内端はオフィーリアとの6:5の共鳴軌道にある[30][32]。

η環[編集]

η環は、軌道離心率も軌道傾斜角も0である[25]。δ環と同様に、狭い環と外側の広い環の2つの環からなる[14]。狭い環の幅は1.9から2.7 kmである。等価深さは約0.42 kmで、光学的深さは0.16から0.25に相当する[26]。広い環の幅は約40 km、等価深さは0.85 kmで、光学的深さは2 × 10−2に相当する[26]。この環は、ボイジャー2号の画像で解像された[14]。前方散乱光の下では、η環は明るく見え、これは恐らく広い方の環の中に相当量の塵が含まれていることを示している[14]。広い環は狭い環よりも薄い。この結果は、2007年に環が平面を横切った際の観測でも支持された。この時は、η環は明るさを増し、天王星の環の中で2番目に明るくなった[21]。これは、厚いが同時に光学的に薄いという性質と矛盾しない[21]。他の多くの環と同様に、η環の光学的深さと幅には大きな方位角の変化がある。狭い環は、いくつかの部分で消えてさえいる[20]。

α環とβ環[編集]

α環とβ環は、ε環に次いで明るい[19]。ε環と同様に、明るさや幅が変化し[19]、遠点から30°のところで最も明るく、幅が広く、近点から30°のところで最も暗く、幅が狭い[14][33]。α環とβ環の軌道離心率はかなり大きく、軌道傾斜角は無視できない値である[25]。環の幅はそれぞれ4.8から10kmと6.1から11.4kmである[26]。等価光学的深さは3.29kmと2.14kmであり、光学的深さではそれぞれ0.3から0.7、0.2から0.35に相当する[26]。2007年に環が平面を横切った際には環の消失が観測され、これはこの環がε環と同様に薄く、塵がないことを示している[21]。しかし、同じ事象により、β環のすぐ外側に厚いが光学的に薄い塵の帯が存在することが明らかになり、この存在はボイジャー2号によっても事前に観測されていた[14]。α環とβ環の質量は、それぞれ約5 × 1015 kgで、ε環の半分程度と推定される[34]。

6環、5環、4環[編集]

6環、5環、4環は、天王星の狭い環で最も内側にあり、最も不鮮明な環である[19]。またこれらは最も軌道が傾斜した環であり、軌道離心率もε環に次いで大きい[25]。実際、その軌道傾斜角 (0.06°、0.05°、0.03°) は、ボイジャー2号によって、天王星の赤道平面からどれだけ高くなっているか測定するに十分なほどであり、その値は24から46 kmであることが明らかとなった[14]。6環、5環、4環は、また最も狭い環であり、それぞれの幅は1.6から2.2 km、1.9から4.9 km、2.4から4.4 km[14][26]、等価深さは0.41 km、0.91 km、0.71 km、光学的深さは0.18から0.25、0.18から0.48、0.16から0.3である[26]。その幅の狭さと塵がないせいで、2007年に環が平面を横切った際には見えなくなった[21]。

塵の環[編集]

λ環[編集]

λ環は、ボイジャー2号が1986年に発見した2つの環のうちの1つである[25]。狭く希薄な環で、ε環のすぐ内側、ε環と羊飼い衛星コーディリアの間に位置する[14]。この衛星は、λ環のすぐ内側の暗い帯を一掃している。後方散乱光で見ると、λ環は約1から2kmと非常に狭く、波長2.2μmでの等価光学的深さは0.1から0.2 km[2]、光学的深さも0.1から0.2である[14][31]。λ環の光学的深さは波長に強く依存するが、これは天王星の環では珍しいものである。等価深さは、紫外線でせいぜい0.36 kmであり、これは、ボイジャー2号で紫外線のみの掩蔽で観測されたという事実を説明する[31]。1996年には、2.2μmの波長の掩蔽で検出されたということだけが発表された[2]。

λ環の見え方は、1986年に前方散乱光の下で観測した際には、大きく違って見えた[14]。この方向からでは、この環は、ε環を上回り天王星の環の中で最も明るく見えた[17]。この観測では、光学的深さが波長に依存することが明らかになるとともに、λ環には多量のμmサイズの塵が含まれることが分かった[17]。この塵の光学的深さは、10−4から10−3である[19]。2007年のケック天文台における環が平面を横切る様子の観測によっても、δ環は天王星の環の中で最も明るく見え、この事実が裏付けられた[21]。

ボイジャー2号の画像の詳細な分析で、λ環の明るさの方位角による変化が明らかとなった[19]。この変化は、定常波のように周期的であった。このλ環の微細構造の起源は、未だ謎のままである[17]。

1986U2R/ζ環[編集]

1986年、ボイジャー2号は6環の内側に幅が広く希薄な物質のシートを検出した[14]。この環には、1986U2Rという一時的な仮名が与えられた。その光学的深さは10−3以下で、非常に希薄であった。この環は、ボイジャー2号の撮影した1枚の写真でしか見つかっていない[14]。環は、天王星の中心より3万7,000kmから3万9,500kmにかけて存在し、天王星の雲の上空わずか1万2,000kmである[2]。2003年から2004年に行われた観測では見つからなかったが、ケック天文台は、6環のすぐ内側に幅の広い希薄な物質のシートを発見し、この環はζ環と呼ばれた[2]。しかし、記録されたζ環の位置は1986年に観測された位置とは大きく違っていた。現在、この環は、天王星の中心より3万7,850kmから4万1,350km離れている。また、内側に向けて徐々に薄くなりながら拡張し、少なくとも3万2,600kmか[2]、もしかすると天王星の大気圏内である2万7,000kmまで続いている[35]。

ζ環は、2007年に環が軌道平面を横切った際に再び検出され、この時はその他全ての環を上回り最も明るく見えた[21]。等価光学的深さは1 kmに近く、光学的深さは10−3以下だった[2]。1986U2Rとζ環の見かけ上の違いは、見る方角の違いによる可能性がある。2003年から2007年の観測では後方散乱で、1986年の観測では側方散乱で観測された[2][21]。しかし、過去20年での塵の分布の変化による可能性も排除はできない[21]。

外側の塵の環[編集]

1986U2R/ζ環に加え、天王星の環には、極めて希薄な塵の帯も存在する[14]。これらは光学的深さが無視し得るほどに小さく、掩蔽の際にも見ることはできないが、前方散乱では明るく見える[17]。前方散乱光の下でのボイジャー2号の画像により、λ環とδ環の間、η環とβ環の間、α環と4環の間に、明るい塵の帯の存在が確認された[14]。これらの帯の多くは、2003年から2004年と2007年にケック天文台で行われた観測でも、後方散乱で再確認されたが、その正確な位置と比較光度は、ボイジャー2号の観測と異なるものであった[2][21]。塵の帯の光学的深さは10−5以下で、塵の粒子の大きさの分布は、p=2.5 ± 0.5の冪乗則に従うと考えられている[19]。

分離した塵の帯に加えて、天王星の環は、光学的深さが10−3を超えない、幅広く希薄な塵のシートに埋没していると考えられている[35]。

Outer ring system[編集]

2003年から2005年、ハッブル宇宙望遠鏡は、それまで知られていなかった1対の環を発見した。これはOuter ring systemと呼ばれ、既知の天王星の環は13個になった[15]。これらの環はその後、μ環、ν環と名付けられた[18]。μ環は2つのうち外側にあり、天王星からの距離は、明るいη環の2倍である[15]。これら2つの環は、内側の環といくつかの点で異なっている。これらは、それぞれ約1万7,000 km、3,800 kmと幅広く、非常に希薄である。光学的深さの最大値は、それぞれ8.5 × 10−6と5.4 × 10−6であり、等価光学的深さは0.14 kmと0.012 kmである。放射方向の明るさは、三角形のようになっている[15]。

μ環の明るさの最大値は、ほぼ正確に、環を構成する粒子の供給源になっていると考えられるマブの軌道上にある[15][16]。ν環はポルティアとロザリンドの軌道の間にあり、その内側に衛星を持たない[15]。ボイジャー2号の前方散乱の画像の再解析により、μ環とν環が明確に存在していることが明らかとなった。この方向からでは、環はさらに明るく、これはこの環が多くのμmサイズの塵を含んでいることを示していた[15]。これら2つの環は、土星のG環とE環に類似している。G環は塵の供給源となるような天体を持たず、E環は非常に幅広く、エンケラドゥスから塵の供給を受けている[15][16]。

μ環は、大きい粒子を全く含まず、ほぼ全て塵で構成されている可能性がある。この仮説は、ケック天文台の観測で、2.2μmの赤外線の波長でμ環を観測できなかったが、ν環を観測できた事実が支持している[24]。μ環を観測できなかったことは、μ環の色が青く、そのほとんどが1μm以下の非常に小さい粒子で構成されていることを意味している[24]。この塵は、恐らく水の氷でできている[36]。対照的に、ν環の色は若干赤い[24][37]。

機構と起源[編集]

天王星の狭い環に関する大きな謎は、その閉じ込めに関するものである。粒子同士を押し留める機構がなければ、環はすぐに崩壊してしまう[5]。そのような機構のない天王星の環の寿命は、100万年を超えない[5]。閉じ込め機構について最も広く信じられているモデルは、ピーター・ゴールドレイクとスコット・トレメインによって提唱されたもので[38]、環の内側と外側の1対の羊飼い衛星が環とアークに重力相互作用し、角モーメントを保つというものである。羊飼い衛星は、環を構成する粒子を平面内に留めるが、徐々に環から遠ざかるように移動する[5]。このような作用を及ぼすためには、羊飼い衛星の質量は環の質量の2倍から3倍なければならない。この機構は、ε環とその羊飼い衛星コーディリア、オフィーリアの間で働いていることが知られている[30]。コーディリアは、同時にδ環の外側の羊飼い衛星でもあり、オフィーリアはγ環の外側の羊飼い衛星でもある[30]。しかし、その他の環の近くには10kmを超える衛星の存在は知られていない[14]。コーディリアとオフィーリアのε環からの現在の距離は、環の年齢を推定するために使える。計算によると、ε環の年齢は、6 × 108年を超えない[5][28]。

天王星の環は若いため、これらは大きな天体が衝突するなどして、定期的に更新されていると考えられている[5]。パックの大きさの衛星の衝突による寿命は、数十億年と推定されている。これより小さな衛星の衝突による寿命はもっと短い[5]。そのため、現在の内側の衛星や環は全て、過去45億年の間にパック程度の大きさの衛星が衝突してできたものであり得る[28]。そのような衝突の開始は衝突の連鎖を引き起こし、大きな天体はほぼ全て、塵を含む小さな天体になる[5]。質量の大部分は失われ、粒子は相互の共鳴上や羊飼い衛星の位置に落ち着く。このような崩壊進化の最後は、狭い環の形成である。しかし、現在、環にはいくつかの衛星が埋め込まれている。そのような衛星の最大の大きさは、恐らく10 km程度である[28]。

塵の帯の起源には、謎は少ない。塵の寿命は100年から1,000年と非常に短く、環の粒子や衛星、天王星系外からの流星塵の衝突で常に補充されている[17][28]。粒子や衛星の帯はその光学的深さの小ささから見えないが、塵の帯は、前方散乱では見ることができる[28]。

探索[編集]

1986年1月にボイジャー2号が天王星をフライバイした際、天王星の環の全体が調査され[25]、λと1986U2Rという2つの希薄な環が発見されて環の合計数は11となった。ボイジャー2号は、太陽との様々な位置関係から環を観測し、後方散乱、前方散乱、側方散乱の写真を撮影した[14]。ε環とη環の高解像度の写真は、その複雑な構造を明らかにした[14]。また、ε環の2つの羊飼い衛星を含む天王星の10個の内惑星が発見された[14]。

環の諸表[編集]

この表は、天王星の環の性質を要約したものである。

| 環の名前 | 半径 (km) | 幅 (km) | 等価深さ (km) | 光学的深さ | 厚さ (m) | Ecc. | 軌道傾斜角 (°) | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ζcc | 26840 – 34890 | 8000 | 0.8 | ~ 10−4 | ? | ? | ? | ζc環の内側への拡張 |

| ζc | 34890 – 37850 | 3000 | 0.6 | ~ 10−3 | ? | ? | ? | ζ環の内側への拡張 |

| 1986U2R | 37000 – 39500 | 2500 | <2.5 | < 10−3 | ? | ? | ? | 希薄な塵の環 |

| ζ | 37850 – 41350 | 3500 | 1 | ~ 10−3 | ? | ? | ? | |

| 6 | 41837 | 1.6 – 2.2 | 0.41 | 0.18 – 0.25 | ? | 1.0 × 10−3 | 0.062 | |

| 5 | 42234 | 1.9 – 4.9 | 0.91 | 0.18 – 0.48 | ? | 1.9 × 10−3 | 0.054 | |

| 4 | 42570 | 2.4 – 4.4 | 0.71 | 0.16 – 0.30 | ? | 1.1 × 10−3 | 0.032 | |

| α | 44718 | 4.8 – 10.0 | 3.39 | 0.3 – 0.7 | ? | 0.8 × 10−3 | 0.015 | |

| β | 45661 | 6.1 – 11.4 | 2.14 | 0.20 – 0.35 | ? | 0.4 × 10−3 | 0.005 | |

| η | 47175 | 1.9 – 2.7 | 0.42 | 0.16 – 0.25 | ? | 0 | 0.001 | |

| ηc | 47176 | 40 | 0.85 | 2 × 10−2 | ? | 0 | 0.001 | η環の広い外側部分 |

| γ | 47627 | 3.6 – 4.7 | 3.3 | 0.7 – 0.9 | 150? | 0.1 × 10−3 | 0.002 | |

| δc | 48300 | 10 – 12 | 0.3 | 3 × 10−2 | ? | 0 | 0.001 | δ環の広い内側部分 |

| δ | 48300 | 4.1 – 6.1 | 2.2 | 0.3 – 0.6 | ? | 0 | 0.001 | |

| λ | 50023 | 1 – 2 | 0.2 | 0.1 – 0.2 | ? | 0? | 0? | 希薄な塵の環 |

| ε | 51149 | 19.7 – 96.4 | 47 | 0.5 – 2.5 | 150? | 7.9 × 10−3 | 0 | 羊飼い衛星コーディリアとオフィーリア |

| ν | 66100-69900 | 3800 | 0.012 | 5.4 × 10−6 | ? | ? | ? | ポーシャとロザリンドの間, 明るさのピークは、6万7,300 km |

| μ | 86000-103000 | 17000 | 0.14 | 8.5 × 10−6 | ? | ? | ? | マブと同期軌道, 明るさのピークは、9万7,700 km |

出典[編集]

- ^ a b Rincon, Paul (2007年4月18日). “Uranus rings 'were seen in 1700s'”. BBC News. 2012年1月23日閲覧。(re study by Stuart Eves)

- ^ a b c d e f g h i j de Pater, Imke; Gibbard, Seran G.; Lebofsky, Hammel, H.B. (2006). “Evolution of the dusty rings of Uranus”. Icarus 180 (1): 186–200. Bibcode: 2006Icar..180..186D. doi:10.1016/j.icarus.2005.08.011.

- ^ “Did William Herschel Discover The Rings Of Uranus In The 18th Century?”. Physorg.com (2007年). 2007年6月20日閲覧。

- ^ J・エリオット/R・カー 中村士/相麻充 訳 (1987). 惑星のリングはなぜあるのか 木星・土星・天王星. 岩波書店. p. 101-102. ISBN 4000062204

- ^ a b c d e f g h i j k l m n Esposito, Larry W (2002). “Planetary rings”. Reports on Progress in Physics 65 (12): 1741–1783. doi:10.1088/0034-4885/65/12/201. ISSN 0034-4885.

- ^ J・エリオット/R・カー 中村士/相麻充 訳 (1987). 惑星のリングはなぜあるのか 木星・土星・天王星. 岩波書店. p. 90. ISBN 4000062204

- ^ a b Elliot, J.L.; Dunham, E; Mink, D. (1977年). “The Occultation of SAO - 15 86687 by the Uranian Satellite Belt”. International Astronomical Union, Circular No. 3051. 2012年7月13日閲覧。

- ^ Elliot, J.L.; Dunham, E. and Mink, D. (1977). “The rings of Uranus”. Nature 267 (5609): 328-330. Bibcode: 1977Natur.267..328E. doi:10.1038/267328a0.

- ^ a b J・エリオット/R・カー 中村士/相麻充 訳 (1987). 惑星のリングはなぜあるのか 木星・土星・天王星. 岩波書店. p. 96. ISBN 4000062204

- ^ a b c J・エリオット/R・カー 中村士/相麻充 訳 (1987). 惑星のリングはなぜあるのか 木星・土星・天王星. 岩波書店. p. 112-113. ISBN 4000062204

- ^ Nicholson, P. D.; Persson, S.E.; Matthews, K. et al. (1978). “The Rings of Uranus: Results from 10 April 1978 Occultations”. The Astronomical Journal 83: 1240-1248. Bibcode: 1978AJ.....83.1240N. doi:10.1086/112318.

- ^ Millis, R.L.; Wasserman, L.H. (1978). “The Occultation of BD -15 3969 by the Rings of Uranus”. The Astronomical Journal 83: 993-998. Bibcode: 1978AJ.....83..993M. doi:10.1086/112281.

- ^ J・エリオット/R・カー 中村士/相麻充 訳 (1987). 惑星のリングはなぜあるのか 木星・土星・天王星. 岩波書店. p. 118. ISBN 4000062204

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Smith, B. A.; Soderblom, L. A.; Beebe, R.; Bliss, D.; Boyce, J. M.; Brahic, A.; Briggs, G. A.; Brown, R. H. et al. (1986). “Voyager 2 in the Uranian System: Imaging Science Results”. Science 233 (4759): 43–64. doi:10.1126/science.233.4759.43. ISSN 0036-8075.

- ^ a b c d e f g h i j k Showalter, M. R. (2006). “The Second Ring-Moon System of Uranus: Discovery and Dynamics”. Science 311 (5763): 973–977. doi:10.1126/science.1122882. ISSN 0036-8075.

- ^ a b c “NASA's Hubble Discovers New Rings and Moons Around Uranus”. Hubblesite (2005年). 2007年6月9日閲覧。

- ^ a b c d e f g h Burns, J.A.; Hamilton, D.P.; Showalter, M.R. (2001). "Dusty Rings and Circumplanetary Dust: Observations and Simple Physics" (PDF). In Grun, E.; Gustafson, B. A. S.; Dermott, S. T.; Fechtig H. (ed.). Interplanetary Dust. Berlin: Springer. pp. 641–725.

- ^ a b Showalter, Mark R.; Lissauer, J. J.; French, R. G. et al. (2008年). “The Outer Dust Rings of Uranus in the Hubble Space Telescope”. American Astronomical Society. 2008年5月30日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k Ockert, Maureen E.; Cuzzi, Jeffrey N.; Porco, Carolyn C.; Johnson, Torrence V. (1987). “Uranian ring photometry: Results from Voyager 2”. Journal of Geophysical Research 92 (A13): 14969. doi:10.1029/JA092iA13p14969. ISSN 0148-0227.

- ^ a b c d e f g h i j k Lane, Arthur L.; Hord, Charles W.; West, Robert A. et al. (1986). “Photometry from Voyager 2: Initial results from the uranian atmosphere, satellites and rings”. Science 233 (4759): 65–69. Bibcode: 1986Sci...233...65L. doi:10.1126/science.233.4759.65. PMID 17812890.

- ^ a b c d e f g h i j k l m de Pater, Imke; Hammel, H. B.; Showalter, Mark R.; Van Dam, Marcos A. (2007). “The Dark Side of the Rings of Uranus”. Science 317 (5846): 1888-1890. Bibcode: 2007Sci...317.1888D. doi:10.1126/science.1148103. PMID 17717152.

- ^ a b Karkoshka, Erich (1997). “Rings and Satellites of Uranus: Colorful and Not So Dark”. Icarus 125 (2): 348-363. Bibcode: 1997Icar..125..348K. doi:10.1006/icar.1996.5631.

- ^ a b c d Baines, Kevin H.; Yanamandra-Fisher, Padmavati A.; Lebofsky, Larry A.; et al. (1998). “Near-Infrared Absolute Photometric Imaging of the Uranian System”. Icarus 132 (2): 266-284. Bibcode: 1998Icar..132..266B. doi:10.1006/icar.1998.5894.

- ^ a b c d dePater, Imke; Hammel, Heidi B.; Gibbard, Seran G.; Showalter, Mark R. (2006). “New Dust Belts of Uranus: One Ring, Two Ring, Red Ring, Blue Ring”. Science 312 (5770): 92–94. Bibcode: 2006Sci...312...92D. doi:10.1126/science.1125110. PMID 16601188.

- ^ a b c d e f g h Stone, E.C.; Miner, E.D. (1986). “Voyager 2 encounter with the uranian system”. Science 233 (4759): 39-43. Bibcode: 1986Sci...233...39S. doi:10.1126/science.233.4759.39. PMID 17812888.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Karkoshka, Erich (2001). “Photometric Modeling of the Epsilon Ring of Uranus and Its Spacing of Particles”. Icarus 151 (1): 78-83. Bibcode: 2001Icar..151...78K. doi:10.1006/icar.2001.6598.

- ^ a b Tyler, J.L.; Sweetnam, D.N.; Anderson, J.D.; et al. (1986). “Voyger 2 Radio Science Observations of the Uranian System: Atmosphere, Rings, and Satellites”. Science 233 (4759): 79-84. Bibcode: 1986Sci...233...79T. doi:10.1126/science.233.4759.79. PMID 17812893.

- ^ a b c d e f g h Esposito, L.W.; Colwell, Joshua E. (1989). “Creation of The Uranus Rings and Dust bands”. Nature 339 (6226): 605-607. Bibcode: 1989Natur.339..605E. doi:10.1038/339605a0.

- ^ Horn, L.J.; Lane, A.L.; Yanamandra-Fisher, P. A.; Esposito, L. W. (1988). “Physical properties of Uranian delta ring from a possible density wave”. Icarus 76 (3): 485-492. Bibcode: 1988Icar...76..485H. doi:10.1016/0019-1035(88)90016-4.

- ^ a b c d Porco, Carolyn, C.; Goldreich, Peter (1987). “Shepherding of the Uranian rings I: Kinematics”. The Astronomical Journal 93: 724-778. Bibcode: 1987AJ.....93..724P. doi:10.1086/114354.

- ^ a b c d Holberg, J.B.; Nicholson, P. D.; French, R.G.; Elliot, J.L. (1987). “Stellar Occultation probes of the Uranian Rings at 0.1 and 2.2 μm: A comparison of Voyager UVS and Earth based results”. The Astronomical Journal 94: 178-188. Bibcode: 1987AJ.....94..178H. doi:10.1086/114462.

- ^ French, Richard D.; Elliot, J.L.; French, Linda M. et al. (1988). “Uranian Ring Orbits from Earth-based and Voyager Occultation Observations”. Icarus 73 (2): 349–478. Bibcode: 1988Icar...73..349F. doi:10.1016/0019-1035(88)90104-2.

- ^ Gibbard, S.G.; De Pater, I.; Hammel, H.B. (2005). “Near-infrared adaptive optics imaging of the satellites and individual rings of Uranus”. Icarus 174 (1): 253-262. Bibcode: 2005Icar..174..253G. doi:10.1016/j.icarus.2004.09.008.

- ^ Chiang, Eugene I.; Culter, Christopher J. (2003). “Three-Dimensional Dynamics of Narrow Planetary Rings”. The Astrophysical Journal 599 (1): 675-685. arXiv:astro-ph/0309248. Bibcode: 2003ApJ...599..675C. doi:10.1086/379151.

- ^ a b Dunn, David E.; de Pater, Imke; Stam, Daphne (2010). “Modeling the uranian rings at 2.2μm: Comparison with Keck AO data from July 2004”. Icarus 208 (2): 927–937. doi:10.1016/j.icarus.2010.03.027. ISSN 00191035.

- ^ Stephen Battersby (2006年). “Blue ring of Uranus linked to sparkling ice”. NewScientistSpace. 2007年6月9日閲覧。

- ^ Sanders, Robert (2006年4月6日). “Blue ring discovered around Uranus”. UC Berkeley News. 2006年10月3日閲覧。

- ^ Goldreich, Peter; Tremaine, Scott (1979). “Towards a theory for the uranian rings”. Nature (Nature Publishing Group) 277 (5692): 97-99. Bibcode: 1979Natur.277...97G. doi:10.1038/277097a0.

外部リンク[編集]

- Uranus' Rings by NASA's Solar System Exploration

- Uranus Rings Fact Sheet

- Hubble Discovers Giant Rings and New Moons Encircling Uranus - Hubble Space Telescope news release (22 December 2005)

- Gazeteer of Planetary Nomenclature - Ring and Ring Gap Nomenclature (Uranus), USGS

French

French Deutsch

Deutsch