ラディオドンタ類

| ラディオドンタ類 | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||

| 地質時代 | |||||||||||||||||||||

| 古生代カンブリア紀第三期 - デボン紀前期(約5億2,100万 - 4億年前)[1][2] | |||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||

| Radiodonta Collins, 1996 [8] | |||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||

| ラディオドンタ類 放射歯類 (広義の)アノマロカリス類 [注釈 1] | |||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||

| Radiodont Radiodontan Radiodontid Anomalocarid [注釈 1] Anomalocaridid [注釈 1] | |||||||||||||||||||||

| 下位分類群 | |||||||||||||||||||||

本文も参照 |

ラディオドンタ類[9][10][11][12](放射歯類[13]、英:radiodont, radiodontan, radiodontid、学名:Radiodonta[8])は、基盤的な節足動物と考えられる古生物の分類群である[3][14][1][15][16][17]。分類学上はラディオドンタ目[10](放射歯目[13][18] ほうしゃしもく[19])とされる。アノマロカリスのみならず、ペイトイア、フルディア、アンプレクトベルアなどをも含んだ多様なグループである[20]。

頭部には甲皮、複眼、放射状の歯と関節に分かれた前部付属肢、柔軟な胴部には鰓と対をなしに並んだ鰭(ヒレ)という独特な特徴の組み合わせをもつ海棲動物である[21][22][23]。30種以上が知られ、その生態は活発な肉食性から穏やかな濾過摂食性まで多岐にわたったと考えられる[20][6][24][25][22][23][26][27][28]。

世界中の堆積累層から化石が見つかり、カンブリア紀(約5億年前)の種類を中心とする分類群であるが、オルドビス紀(約4億8,000万年前)とデボン紀(約4億年前)に生息したものもわずかに発見される[2][6]。その形態学上の復元と分類学上の位置付けは多くの議論が繰り広げられ、節足動物の起源と初期系統発生を示唆する重要な分類群の1つである[29][30][31][32][21][5][6][3][14][1][15][16][33]。

本群は一時期ではアノマロカリス類[34][35][36][18][37](anomalocaridid, anomalocarid)[注釈 1]と総称されてきたが、これはかつて本群の全ての構成種が、そのうちのアノマロカリス科(Anomalocarididae)のみに含まれた経緯の名残である(後述)[38][8][31][39][40][41][5][6][42]。

名称[編集]

本群の学名「Radiodonta」はラテン語の「radius」(輪状・放射状)と「odoús」(歯)の合成語であり、本群に見られる放射状の口器(oral cone)に因んで名付けられた[8]。しかし、このような口器は本群に特有するわけではなく[43]、また本群の中でこのような口器を欠くと考えられる種類もある[7][44](後述参照)。

本群はアノマロカリスとそれに類する古生物をまとめる同時に、オパビニア類やそれ以外の節足動物から区別できるように Collins 1996 によって創設された分類群(目)である[8]。ただし1990年代から2010年代前期にかけて、本群の全ての構成種はそのうちのアノマロカリス科(Anomalocarididae)のみに含まれたため、本群は長らくそれに因んで一般に「アノマロカリス類」(英語:anomalocaridid、中国語:奇蝦類)と総称された[38][8][45][31][32][39][46][40][21][41][35][36][5][6][42][18][24]。

Vinther et al. 2014 [20]以降では、本群に新たな3つの科(アンプレクトベルア科[47]・タミシオカリス科[48]・フルディア科[25])を追加されることにより、大部分の構成種はアノマロカリス科から除外され、これらの新しい科に再分類された[20]。そのため、本群は学名に応じて「ラディオドンタ類」(英語:radiodont, radiodontan、中国語:射口類)と一般に総称されるようになったのは、この分類体系が流用されるようになった2010年代後半以降である[3][49][24][9][50][51][52][53][7][54][55][44][56][25][48][22][10][11][57][58][12]。同時に、それ以前に用いられたアノマロカリス科由来の総称(日本語の「アノマロカリス類」・英語の「anomalocaridid」・中国語の「奇蝦類」)も本群全般には及ばず、アノマロカリス科に含める種類のみを指す総称として狭義化されつつある[59][7][60][22][10][61][26][62][12]。

一般に広く用いられた前述の総称以外では、稀に英語で「radiodontid」[8]もしくは「anomalocarid」[63][45][20]、日本語で「放射歯類[13]」と呼ばれることもある。

形態[編集]

ラディオドンタ類はその生息地において最大級の動物であるものが多い[64]。体長30-50cm程度の大型種を中心とし[25]、1mを超える巨大種[6]や10cmを満たさない小型種[5][49]もいくつか発見される[25]。知られる中で最大のものは2mの巨体をもつと推測されるエーギロカシスで、最小級のものはライララパクス(1.8-8cm)[25][55]やスタンレイカリス(1-20cm未満)[33]などが挙げられる。

体節制があり、数多くの体節は前後で分節が見られない頭部と、数節から十数節を含んだ胴部に分けられる[8][17]。頭部は所々に硬質な部位(前部付属肢・甲皮・歯)をもつが、胴部の表皮(クチクラ)は柔軟で、通常の節足動物に見られる外骨格(背板と腹板)ではない[3][22]。また、本群として確定的な種類に限れば、胴部には脚およびそれに似た構造は存在しない[注釈 2][4][6][33]。

そのうちごく一部を欠ける例外もある[注釈 3]が、ラディオドンタ類は、基本として以下の性質の組み合わせを特徴とする[22][26]。

- 頭部:

- 胴部:

- 前の数胴節は「首」として短縮し、残りの部分は後方ほど胴節が幅狭くなる。

- 胴節ごとに対になった鰭(body flaps)をもつ。

- 胴節ごとに鰓のような櫛状の構造体(setal blades)をもつ。

- 体節の境目は存在するが、表皮は軟質で、硬質な外骨格や関節はない。

頭部[編集]

頭部(head)の大きさは種類によって異なり、アノマロカリス科、アンプレクトベルア科と基盤的なフルディア科は明らかに胴部より小さいが、派生的なフルディア科は体長の半分を占めるほど大きい[22][33]。原則として前腹面には1対の前部付属肢、前背面と左右には3枚の甲皮、両背面には1対の複眼、腹面には放射状の口器をもつ[22]。また、ほとんどの部分が柔軟な胴部とは異なり、頭部の前部付属肢と甲皮は硬質な外骨格でできている[65][16]。

ケリグマケラに似て、この頭部は見かけ上体節の境目はなく、実際の体節数は知られる脳神経節の構造と前部付属肢の対応関係の解釈により意見が分かれている[66][67][17]。一般には先節(ocular somite, 眼、口と前大脳が由来する体節)のみをもつとされる[5][3][14][68][69][70]が、先節と第1体節の癒合でできた合体節とも考えられる(詳細はラディオドンタ類#神経系とラディオドンタ類#前部付属肢の対応関係を参照)[71][33]。

前部付属肢[編集]

ラディオドンタ類の代表的な特徴である触手様の器官は一般に前部付属肢[35](frontal appendage)と呼ぶ。これはラディオドンタ類の唯一の関節肢(節足動物の関節と外骨格をもつ付属肢)であり、口の直前に左右2本をもち、十数節前後[注釈 4][26]の肢節(podomere)に分かれ[6][62]、主に上下(一部の種類[注釈 5]は左右[39][53][26])方向で動ける[39][48]。前部付属肢は基本として前後で基部1-3節でできた柄部(shaft[44][60], peduncle[25], base[61], promixal region[25])と、残りの十数節前後[注釈 6][26]でできた捕獲用の部分(distal articulated region[44][60], claw[61])に分化され、腹側は多くの肢節ごとに1本もしくは1対の内突起(内葉、endite[60], ventral spine[4], inner spine[66])がある[48][60]。ほとんどの内突起は、往々にして補助的な分岐(auxiliary spine[60], secondary spine[28])が前後もしくは前縁のみに生えている[22][26]。また、前向きに出張った背側/外側の棘(dorsal spine[60], outer spine[66][26])を先端数節にもつ場合もほとんどである[56][60]。一部のフルディア科の種類[注釈 7]は更に一列の棘(gnathite[26], medial spinous outgrowth[22], medial spine[28])を内側にもつ[72][39][22][26]が、これは元々対になった内突起のうち内側の列から変化したものだと考えられる[26]。

内部構造は未だにほぼ不明であるが、ウミグモの担卵肢の先端のように、肢節ごとに同規的な屈筋が並んでいたと推測される[64]。

- アノマロカリス科、アンプレクトベルア科、およびそれらに類する種の前部付属肢

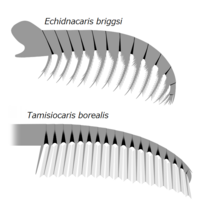

- タミシオカリス科の前部付属肢

- フルディア科の前部付属肢

前部付属肢の形態、特にその内突起は種類によって構造が異なり、種の同定性質である同時に、それぞれの生態と系統関係を示唆する部分として重要視されている(食性と下位分類を参照)[39][56][60][61][26][27]。例えばアノマロカリス科は長い触手状で[4]、アンプレクトベルア科は屈曲した柄部の直後に強大な内突起があり[49][7]、フルディア科は立体的な熊手状で途中に5本以上の長いの内突起をもち[22][26][73]、タミシオカリス科は細長い内突起に密集した分岐が並んでいる[20][6]。

肢節の数・内突起の長さ・両側の関節丘(condyle, 可動な関節を繋がる支点)の位置・腹側の節間膜(arthrodial membrane, 両肢節の境目にある柔軟な表皮)の面積などの要素は、前部付属肢の可動域に大きく関与すると考えられる[72][8][39][20][53][48][27]。肢節数が多い・内突起が短い・節間膜の面積が広いほど可動域が高く、逆の場合ほど可動域が低く、一定の形を維持していたと推測される[39][27]。関節丘の位置が高いほど腹側に折り曲げる、低いほど背側に反り上げることができたと考えられる[27]。また、前部付属肢の基部の端、すなわち頭部との連結部は往々にして不明瞭に保存されたため、この部分の表皮は柔軟で、様々な方向に動けると考えられる[27]。

前部付属肢は硬質の外骨格に覆われるため、ラディオドンタ類の様々な器官の中では往々にして保存状態が最も良好な部分である。そのため、ラディオドンタ類の中で、未だにほぼ前部付属肢のみによって知られる種類が多い[注釈 8](記載種の発見状態を参照)[50][53][60]。

この前部付属肢は時には「claw[8]」("鉤爪")・「feeding appendage[24]」("摂食用の付属肢")・「grasping appendage[38]」("物を掴む用の付属肢")とも呼ばれ、特に2000年代ではメガケイラ類の大付属肢(great appendage)と共に大付属肢扱いともされてきた[74][75]が、両者は別系統とされ、前部付属肢と大付属肢の相同性も疑問視される2010年代中期以降では、この総称はほぼラディオドンタ類の前部付属肢に用いられなくなっている[66]。

頭部の甲皮[編集]

- 小さな頭部に楕円形の甲皮をもつアンプレクトベルア科のアンプレクトベルア

ラディオドンタ類の頭部には甲皮に特化した硬い表皮組織(head sclerite complex[57], head carapace complex[22], carapace complex[26], head sclerite[65], cephalic carapace[4])がある。これは大まかに3つの部分に構成され、中央の1枚(H-element[40], head shield[5], dorsal carapace[4], dorsal plate[65], anterior sclerite[55], central element[25])は頭部の背側、残りの2枚(P-element[40], lateral sclerite[55], lateral element[25])は頭部の左右を包み、後者は原則として前上方の突出部(P-element neck[22], beak[40])を介して頭部の正面で連結する[7][50][65][22]。この左右の甲皮はラディオドンタ類に特有で、他の節足動物の頭部構造との相同性は不明確である[注釈 9][65][69][33]。なお、スタンレイカリスの頭部には左右の甲皮が見当たらず、本属で二次的に退化消失したと考えられる[33]。

この甲皮は、大まかに体に対して小さく楕円形のものと、大きく不規則なものという2つのタイプに区別される[22]。前者は小さな頭部をもつアノマロカリス科、アンプレクトベルア科と一部のフルディア科、後者は巨大な頭部をもつ大部分フルディア科の種類に見られる[22][33]。中でも後者の甲皮は大きいだけでなく、形態もかなり多様である[76][57][28]。このような甲皮の形の分化は、種類によって前部付属肢の動き・遊泳中の機動性・食性・防御などの生態学と生理学的要因に関与すると考えられる(後述参照)[50][22][28]。

かつて、このような構造体はフルディアに特有と考えられてきた[31]が、後に再検証や新たな化石証拠で他の多くのラディオドンタ類にも見られるようになり、本群全般の共有形質であると判明した[50][22]。それぞれの甲皮の通称である「H-element」と「P-element」はこの経緯の名残で、背側の甲皮を基に命名されたフルディアの学名「Hurdia」と、かつて別生物として命名されたフルディアの左右の甲皮を指す学名「Proboscicaris」(プロボシカリス)に由来するものである[40][25]。

眼[編集]

ラディオドンタ類の側眼(lateral eye)は、前部付属肢の付け根と甲皮より後ろの頭部の両背側に配置され[40][22]、数多く(種類により1,000個から24,000個と予想される[58][33])の個眼に構成された1対の複眼(compound eye)である[77][5][58]。この複眼は、原則として可動とされる[4][78]眼柄を介して突き出しており、その付け根は背側と左右の甲皮の境目に隣接される[40]。ただし、少なくとも "Anomalocaris" briggsi の複眼は頭部に密着し、眼柄はなかったと考えられる[58]。また、少なくとも一部の種類[注釈 10]は、背側の甲皮の直後にもう1つの大きな中眼(median eye)があり、前述の側眼とあわせて3つの眼をもつと考えられる[33]。なお、この中眼は他の節足動物と同様に単眼なのか、それとも側眼と同様に複眼なのかは不明確である[33]。

頭部の甲皮にあわせて、眼の位置もラディオドンタ類の系統によって異なる[8][22][26]。アノマロカリス科とアンプレクトベルア科の種類の場合、眼は比較的に頭部の前端近くにあるが、巨大化した頭部をもつフルディア科の種類では、眼は頭部の両後端という、前部付属肢や口からかけ離れた位置に配置される[22][26]。

口と歯[編集]

- 側面で保存されたフルディアの歯化石。ドーム状の立体構造を示す

ラディオドンタ類の口は、原則として「oral cone」という放射状の口器に覆われている[79][54]。頭部の腹面、前部付属肢の付け根の直後にあり、放射状に並んだ数十枚の歯によって構成され、パイナップルの輪切りに似た造形をもつ[79]。そのうち最も発達した歯は、種類によっては4枚で典型的な十字放射[注釈 11]、もしくは3枚で三放射[注釈 12]に配置される[79][4][54][80]。歯の内側に棘があり、表面は種類によって滑らかで[注釈 13]、もしくは鱗状の隆起や筋が生えている[注釈 14][79][54][57][80]。フルディアとカンブロラスターの場合、開口の奥には咽頭由来と考えられる[43]ノコギリ状の多重構造がある[40][22]。

この口器の化石標本は多くが上下に保存され、平たい円盤状に見えるが、稀に側面で保存された化石では上下に大きく膨らみ、実際には突出したドーム状だと示される[40][69][33]。また、この口器は単離した化石においても、しばしば前部付属肢の基部に隣接した状態で保存されることがある[26][62]ため、生きている状態では何らかの組織で前部付属肢の基部に連結していたと考えられる[26]。

「放射状の歯」を意味する本群の学名「Radiodonta」は、この口器の放射状の構造に由来する[8]。しかしアンプレクトベルアとラムスコルディアの場合、歯の構造は不明確であるが、放射状ではなかったと考えられる[7][44]。また、このような口器は本群に特有するわけでもなく、パンブデルリオン[81]・葉足動物(例えばメガディクティオン)[82]・環神経動物(例えばエラヒキムシ)[38][83]など他の脱皮動物にも似たような口器が確認される[43][27]。なお、十字ないし三放射で大小に特化した構造は、脱皮動物のうちラディオドンタ類のみがもつ性質である[43][81]。

胴部[編集]

胴部(trunk)は種類により数節から十数節の体節(胴節)が含まれる。体節の境目は存在するが、柔軟な溝で、硬化した外骨格でできた関節構造ではないため、これが顕著に見られる化石標本は稀である[注釈 15][49][33][84]。胴節ごとに対になる鰭と鰓のような櫛状の構造体が並び、最終胴節に続く尾部は何らかの特殊な構造をもつものが多い(後述)[23]。頭部の直後に続く前3-6胴節は短縮して「首」(neck)となり、アノマロカリス科、アンプレクトベルア科と基盤的なフルディア科はここがくびれているが、派生的なフルディア科の場合は幅広く、大きな頭部の甲皮に覆われている[22]。残りの胴節(main trunk, 単に trunk とも[84])は後方ほど小さくなるが、その程度は種類によって異なり、三角形/ダイヤモンド形/しずく型を描くように集約するもの[注釈 16]があればやや寸胴なもの[注釈 17]もある[23]。

Setal blades[編集]

ラディオドンタ類のほとんどの胴節の表面には「setal blades[6]」(setal structures[57], lamellae[22], gill blades[28])という、鰓を彷彿とさせる櫛状の構造体が並んでいる[86][38][83][31][40][4][6][22][57][23][33][84]。これは数多くの「lanceolate blades」という細長い葉状の附属体に構成されており、管状の内部構造がそれぞれの lanceolate blades の前縁部付近を貫通して繋がっていたと思われる[6]。この部分は、種類によって正中線から左右に区切られて対になる[注釈 18]、もしくは左右が完全に会合して一面の構造体になっている[注釈 19][6]。背側の鰭(後述参照)が存在する場合、この構造の両端はその基部に接続していたと考えられる[6]。また、保存状態の良い化石から、それぞれの lanceolate blade の表面には表面積を増した皺のような構造をもつことが分かる[6]。なお、「首」として集約される前方の胴節では、setal blades が見当たらない[4]、もしくは退化的である[31][40][22]。

この構造体は付属肢から枝分かれた部分と考えられ[29][87][6][88]、ラディオドンタ類の近縁とされるオパビニア類の鰭にも見られる[6][88]。パンブデルリオンとケリグマケラの鰭の表面にある皺状の構造、および他の節足動物の外葉(exite)はこの構造体に相同と考えられる[29][6][89][90]。また、通説ではオパビニア類などと異なり、ラディオドンタ類のこの構造体は胴節背面のみに付属し、鰭の表面までには貼り付けないとされる[83][6][88]が、胴節腹面から鰭の基部にかけて付属したという説もある[33][17]。

多くのラディオドンタ類の部位と同様、これも遺骸や脱皮殻から脱落しやすい構造体と考えられる[31]。フルディア科のは比較的によく発見される[31][40][6][22][57][23]のに対して、アノマロカリス科とアンプレクトベルア科は全身化石においてもこの構造体を保存した場合は稀である[4][7]。また、この構造体は90年代から既にラディオドンタ類全般の共有形質であると判明した[91][92][93][38][83]にもかかわらず、それ以降でも多くのラディオドンタ類の復元図において、この構造体が復元されていない場合が多い[94][95][55][96]。

鰭[編集]

A: 全幅を走る準平行の脈[注釈 20][40][6][52][22][23]

B: 前半を走る準平行の脈[注釈 21][91]

C: 前縁を走る枝分かれた斜めの脈[注釈 22][86][38][2][49][55][44][84]

D: 前縁を走る不規則な皺[注釈 23][4]

- 退化的な鰭の付け根に顎基様の構造体(GLS)をもつラディオドンタ類の腹面模式図

ラディオドンタ類の鰭(ひれ、flaps, lobes)は、左右に向けて張り出した、付属肢由来と考えられる櫂状の器官である[6]。通常、前の鰭の後縁は背面が後ろの鰭の前縁に覆われるように、前後でやや重なった部分がある[91][4][6]。また、それぞれの鰭の前縁もしくは全面が、往々にして一連の脈(strengthening rays[55], flap rays[22], tranverse rods[6], transverse lines[97], veins[86][33])が並んでいる[91][86][4][6][49][52][55][22][23][33]。

通常は1体節つきに両腹側からの1対のみ発見されているが、一部のフルディア科の種類[注釈 24]は、付け根が前述の setal blades に隣接した、背側に配置される短い鰭(dorsal flaps)をもつことが分かる(この場合、腹側の鰭は「ventral flaps」として区別される)[6]。ラディオドンタ類の腹側の鰭は葉足動物の葉足と真節足動物の内肢に、背側の鰭と setal blades はオパビニア類、パンブデルリオン、ケリグマケラの鰭と真節足動物の外葉に相同と考えられる(関節肢#起源と進化、およびエーギロカシス#発見の意義も参照)[6][98][99]。

胴部の前端、いわゆる「首」の部分は、原則として更に数対の退化的な鰭(reduced flaps[49][7], neck flaps[49], head flaps[4], anterior flaps[71], differentiated flaps[66])をもつ。これは通常では3対だが[91][8][22]、ライララパクスは4対[5][49][55]、インノヴァティオカリスは6対である[84]。アンプレクトベルアとラムスコルディアの場合、この退化的な鰭の付け根には「gnathobase-like structures」(GLS)という顎基様の構造体が生えている[7][44]。

尾部[編集]

ラディオドンタ類の尾部はここは往々にして何らかの特殊な構造体をもつ。多くの種類は尾扇(tail fan[86][4])という、特化した1対以上の尾鰭(tail fin[95], fluke[2], tail fan blade[22], vane[17])に構成される部分がある。その中でアノマロカリスとインノヴァティオカリスは3対[86][8][4][22][84]、カンブロラスターは2対[22]、フルディアとシンダーハンネスは1対をもつことが分かる[23]。アノマロカリスの A. canadensis の場合、尾扇の間には1本の目立たない突起物がある[4]。アンプレクトベルア、ライララパクス、スタンレイカリスとインノヴァティオカリスの尾部は1対以上の尾毛(furcae)がある[86][55][33][84]。シンダーハンネスは尾扇の直後に1本の剣状の尾刺(tail spine)がある[2]。なお、少なくともペイトイアの尾部に前述のような附属体は一切なく、単なる台形の突起である[8][52][23]。アノマロカリスやシンダーハンネスにおける尾部中央1本の突起は、他の節足動物の尾節(telson)に相同だと考えられる[68][30]。尾部の末端腹面(尾刺をもつ場合はその直前)に肛門が開く[2][33]。

内部構造[編集]

ラディオドンタ類の化石標本で見つかった確定的な内部構造は、消化系[4][100][49][55][33]、筋肉組織[4][5][52][55]、および神経系[5][33]が挙げられる。

消化管は大まかに前腸・中腸・後腸の3部分に分化される[4][33][17]。前腸は長大で、口の直後(咽頭)から最初数節の胴節まで伸びる[4][55][33]。中腸は他の初期な節足動物[注釈 25]のように特化が進み、体節の境目に応じて6対以上の丸い消化腺(digestive glands, diverticula, 中腸腺)が並んでいる[4][100][49][33]。後腸は単調で短く、末端腹面の肛門に続く[2][33]。また、少なくともアノマロカリスの場合、前腸と後腸は節に分かれている[4]。

消化管左右の体腔には、発達した筋組織が鰭の付け根に対応するように並んでいる[4][5][52][55]。

背面の縦長い心臓や左右の動脈などの循環系らしき痕跡も知られるが、確定的ではない[5][33]。

神経系[編集]

A: 脳1節、前部付属肢前大脳性[5]

B: 脳2節、前部付属肢中大脳性、中眼神経あり[33]

cc: 食道環連合

fa: 前部付属肢

fan: 前部付属肢神経

le: 側眼(複眼)

me: 中眼

np: 視神経網

ラディオドンタ類の神経系はライララパクスとスタンレイカリスの化石標本のみによって知られ、脳神経節(cerebral ganglion)として前大脳(protocerebrum)がある・複眼の視神経は2つの視神経網(optic neuropil)があって前大脳の左右に繋がる・胴部の腹神経索(ventral nerve cord)は左右2本に分かれて神経節に特化しないことは広く認められるが、それ以外の構造は文献により解釈が変わる[5][33][17]。

ライララパクスに基づいた Cong et al. 2014 によれば、ラディオドンタ類の脳神経節は前大脳1つだけで、前部付属肢神経は前大脳の前部に繋がっている[5]。これによると、汎節足動物の中で、ラディオドンタ類の脳は通常の節足動物(脳神経節が3つで最初の付属肢が中大脳 deutocerebrum に対応する)や有爪動物(脳神経節が2つ)とは大きく異なる[5][14][68]、ただし、前部付属肢神経が前大脳性であることは、節足動物の上唇と有爪動物の触角に共通している[5][14][68][101]。この説は2010年代中級以降から主流となっている[3][14]。

一方、スタンレイカリスに基づいた Moysiuk & Caron 2022 によれば、ラディオドンタ類の脳神経節は前大脳と中大脳の2つで、前部付属肢神経は中大脳の腹面に繋がっており、前大脳と中大脳の間が消化管を囲む食道環連合(circumesophageal connective)となっている[33]。また、前大脳の前方中央から中眼神経が伸び、Cong et al. 2014 に"前部付属肢神経"とされた部分はこれだと再検討される[33]。これによると、ラディオドンタ類の脳は後大脳(tritocerebrum)をもたない所以外では通常の節足動物によく似ている(最初の付属肢が中大脳性で、食道環連合と中眼神経も兼ね備える)[33]。

生態[編集]

生理学[編集]

ラディオドンタ類は全般的に遊泳性(nektonic)の海棲動物であり、これは更に種類により活動的な遊泳性(遠洋性 pelagic)から穏やかな遊泳底生性(nektobenthic、底生性に近い遊泳性)まで多岐していたと考えられる(後述)[22][23][17]。各胴節に並んだ setal blades は呼吸器の鰓として広く認められており[31][4][6]、保存状態の良い化石に見られる皺は表面積を増しているため、その呼吸効率を上げ特徴だと考えられる[6]。頭部の甲皮は防御の役割を果たしたとされ[50]、特にフルディア科に見られる巨大な甲皮は遊泳[76]もしくは摂食(後述)[22][28]にも関与すると考えられる。複眼に発達した側眼は優れた視覚をもつとされ[77][58][33]、節足動物におけるの基盤的な系統位置(後述)を基に、現生節足動物より単調な2色型色覚をもつことも推測される[102]。

発生学の情報は限られており、繁殖方法も未だに全く不明であるが[17]、少なくともライララパクスの幼体は成体と同じ肉食性である[55]こと、カンブロラスターの甲皮の形は成長段階によって若干異なる[22][28]こと、スタンレイカリスは成長に連れて体節がある程度まで増える(半増節変態を行う)[103]こと、アンプレクトベルアは成長が早く齢期が少なかった[104]ことが、同種由来の化石の特徴の推移に示される。また、大小の同種由来の脱落した硬組織(前部付属肢・甲皮・歯)の化石が群れに発見される例が多く見られることにより、ラディオドンタ類は他の一部の節足動物(例えば三葉虫)のように、群れで海底に集まって脱皮を行ったことも示唆される[105][6][22][26][103]。具体的な脱皮方法は不明確であるが、脱皮殻と思われる化石は種類により脱落した鰭の基部や胴部の前端に明確な境界線をもつため、脱皮の際には鰭と胴部の間、もしくは頭部と胴部の間から脱皮殻が割れていたと考えられる[80][103]。

遊泳[編集]

ラディオドンタ類の発達した筋肉を有する両腹側の鰭は、遊泳用の器官として広く認められ[91][106][8][45][4][6][95]、流体力学的解析では、これらの鰭が大きいほど遊泳能力は高かったとされる[45]。また、これらの鰭に並んでいる一連の脈は、魚類の鰭に見られる鰭条のように支持物として機能し、遊泳の際に鰭の形と動きを維持・操作していたと考えられる[91][4][6]。

これらの鰭が対になったオール状の付属肢である所は、他の遊泳性の節足動物(鰓脚類など)や脊椎動物(一般的な魚類・海獣・ペンギン・首長竜など)の遊泳器官に共通だが、往々にして前後に重なった部分があり、胴節との連結部も前後に幅広かったため、前述の動物の遊泳器官のように、前後で動かして泳がせることには不向きであったと考えられる[91]。ラディオドンタ類の両腹側の一連の鰭は、むしろエイやコウイカ類の体の両筋に広げた鰭のように、全体的に一面の鰭のように機能し、上下に波打たせて一連の渦を発生させることにより推進した方が効率的だと考えられる[91][106][45]。鰭が波打つ際に、上に向く鰭は水流を前上方から鰭の間に通らせて、下に向く鰭は重なった部分を閉じらせて、水流を下後方に押し込んでいたと推測される[91]。この遊泳方法の効率と安定性は、前述の推測のみならず、それを模倣したロボット[注釈 26]が水中で稼働する様子からも支持を得られている[106]。また、もしラディオドンタ類は左右の鰭の波打つる方向をうまく調整できれば、推進だけでなく、後退・方向転換・ホバリング(水中停止)もできたと考えられる[91]。

一部の種類に見られる背側の鰭や尾扇に関しては、発達した筋肉を持たないことと、連動すると(上述の両腹側の鰭との)渦が重なって推進力が妨げられることにより、推進用の器官ではなかったと考えられる[6]。これらの特化した鰭は、むしろ遊泳の動作を安定させるために使っており[2][6]、飛行機の尾翼のように横安定性を維持し、鳥類の尾羽のように急速な方向変更に用いられる[95]など、遊泳を補助する機能をもっていたと考えられる[6][23]。

丈夫な体型と短い鰭をもつ多くのフルディア科の種類に比べて、流線型の体と発達した鰭をもつアノマロカリス科とアンプレクトベルア科の種類はより機動性が高かったと考えられる[23][17]。一方、両者の特徴を足して二で割る(丈夫な体型に発達した鰭をもつ)ようなペイトイアの機動性は両者の中間程度であったと考えられる[23]。また、多くのフルディア科の種類に見られる巨大な甲皮は、形によって機動性が異なる(縦長い[注釈 27]ほど外洋性、横幅が広い[注釈 28]ほど底生性に適したとされる)とも考えられる[76]。

食性[編集]

ラディオドンタ類は主に前部付属肢で餌を捕獲し、直後の歯に運んではでそれを咀嚼もしくは吸い込んでいたと考えられる[39][79][24][27]。その生息地における頂点捕食者とされる種類もあり、かつては全般的にそのような獰猛な肉食動物とされてきたが[21]、ラディオドンタ類は必ずしもそうとは限らず、多様なニッチ(生態的地位)を占めていたと考えられる[20][6][24][25][55][48][22][26][28][17][64]。その生態は大まかに獰猛な捕食者(raptorial predator)・堆積物を篩い分ける底生生物食者(sediment sifter)・懸濁物食/濾過摂食者(suspension/filter feeder)という3つのカテゴリーに分けられる[25][22][28][17]。この多様性は食性に直結する前部付属肢だけでなく、甲皮・歯・眼・体型・鰭などの特徴の相違点にも強く示唆される[79][6][24][50][25][22][58][76][26][27][28]。

獰猛な捕食者は、流線型の体と発達した鰭により活動的であったとされる、アノマロカリス科とアンプレクトベルア科の種類が代表的である[25][27]。これらのラディオドンタ類の前部付属肢は触手状[注釈 29][4][61]もしくは鋏状[注釈 30][39][7][55]で、明瞭な節間膜と長短を繰り返した短い内突起により、巻き付けるように幅広く上下に湾曲し、もしくはペンチのように強大な内突起と先端の肢節を器用に噛み合わせ、活動的な獲物を確保するのに適したと考えられる[72][8][39][41][48][26][27][64][104]。防御用の甲皮の小ささも、それに隣接する前部付属肢の可動域を維持するのに適したと推測される[50][7][55]。レンズ数の多い複眼は頭部の前端付近に備わるため、獲物を探すための良好な視覚と視野があったと考えられる[77][58]。その中でアノマロカリスの不規則で小さな開口部をもつ歯は、蠕虫状の柔らかい小動物を吸い込むのに向いたとされ[79][24]、アンプレクトベルアとラムスコルディアの顎基様の構造体は、他の節足動物の大顎や顎基のように獲物を咀嚼できたと推測される[7][44]。

カリョシントリプスも前述の科と同様に捕食者であったと思われるが、仕組みは大きく異なり、内突起が内側に噛み合わせた前部付属肢を顎のように左右に動かして、獲物を捕獲・切断していたと考えられる[39][53]。

堆積物を篩い分ける底生生物食者は、丈夫な体型と短い熊手状の前部付属肢をもつ大部分のフルディア科の種類に当てはまる[25][22][26][注釈 31][48][28][33]。これらのラディオドンタ類の前部付属肢は、籠状の立体構造と一連の頑丈な分岐をもつことにより、篩のように海底の堆積物を一掃してあらゆる底生生物を捕らえ[10][26]、内側に湾曲した複数の内突起により左右から餌を囲むこともできたと考えられる[27]。歯の大きな開口部により堆積物から広範囲の食物を捕らえ、前述の獰猛な捕食者に比べてより大型の底生動物まで捕食できたと推測される種類もある[24][10][27]。巨大な甲皮をもつ種類では、餌を探す度に突出した甲皮で堆積物を掘り上げたと考えられる[28]。なお、一部の種類[注釈 32]は前部付属肢に能動的な肢節と内側に噛み合わせた棘も兼ね備えることにより、前述の獰猛な捕食者に似た摂食方法もしていったと考えられる[26][33]。

懸濁物食/濾過摂食者は、タミシオカリス科の種類全般[注釈 33][注釈 31][48]とフルディア科に属するエーギロカシス亜科の種類(エーギロカシス、スードアングスティドントゥス)が挙げられる[20][6][注釈 34][25][10][注釈 35][27][107]。これらのラディオドンタ類の前部付属肢は、長い内突起の縁に密集した細い分岐が並んでおり、水中から0.5mmほど小さなプランクトンや懸濁物まで濾過できたと考えられる[20][6][107]。タミシオカリス科の種類は、前部付属肢左右の内突起列で一面の濾過網をなし、前部付属肢を上下に動かして餌を濾過したと推測される[20]。一方、エーギロカシス亜科の種類は前部付属肢の内突起が前後重ねて多重な濾過機構をなし、水中に前進しながら餌を濾過していたと考えられる[6][107]。

分布と生息時代[編集]

ラディオドンタ類は、主にカンブリア紀の堆積累層から産出する化石標本によって知られ、中国[86][38][108][41][5][49][50][54][44][56][57][61][62][73]、北アメリカ(アメリカ[109][110][111][52][48][47][112][23][113]、カナダ[114][115][85][72][39][116][53][22][28]、グリーンランド[117][20])、ヨーロッパ(ポーランド[118][73]、チェコ[119]、スペイン[53])、オーストラリア[120][97]で発見されている。特にカナダブリティッシュコロンビア州のバージェス頁岩(バージェス動物群)と中国雲南省の Maotianshan Shale(澄江動物群)は種類・標本数とも数多く産出して代表的であり、アメリカユタ州の堆積累層も後に多様なラディオドンタ類を含むことが判明した[52][23]。科ごとの分布域の傾向として、フルディア科は主にカンブリア紀中期の北アメリカ、それ以外の科は主にカンブリア紀前期の中国の堆積累層で多産するが、これは科ごとの環境適応性の違いと変化を反映する可能性がある[61][121][122][17]。

なお、これらの堆積累層の地質年代はいずれも既知最古(カンブリア紀第二期 - 第三期境目、約5億2,100万年前[1])の真節足動物の化石記録より晩期(最古でもカンブリア紀第三期以前には及ばない[93])である。節足動物の中でラディオドンタ類は真節足動物より早期に分岐した基部系統(後述参照)とされることにより、両者の最も近い共通祖先から最古のラディオドンタ類に至るまでの化石記録の欠如が示唆される[1]。また、2010年代以前では、カンブリア紀より晩期の堆積累層から確実にラディオドンタ類と言える化石が発見されなかったため、本群の生息期間はカンブリア紀に限定され、そこで絶滅したと考えられた。しかし2010年代以降では、エーギロカシスなどオルドビス紀前期のラディオドンタ類が発見され[123][6]、デボン紀前期のシンダーハンネス[2]もラディオドンタ類として認められる[20][5][6][25][22][33]ことにより、本群はカンブリア紀を超えて生存していたと判明し、生息期間の記録が数千万年も延長された。

ラディオドンタ類が発見される堆積累層は次の通り[50][48][47][57][23][61][121][62]。情報が乏しい、またはラディオドンタ類としての本質が高い不確実性をもつ記録は「*」で示す。同定または独立種としての有効性が不確実の記録は「?」で示す。

- Zawiszany formation(ポーランド):Peytoia infercambriensis[124][125][118]

- Niutitang formation(Zunyi Biota、中国、貴州省):Amplectobelua symbrachiata[126][127]

- Maotianshan Shale(澄江動物群、中国、雲南省、約5億1,800万年前[128]):Amplectobelua symbrachiata[38]、Anomalocaris cf. canadensis[61]、Anomalocaris sp. 1[38][61]/ラディオドンタ類C[84]、Innovatiocaris maotianshanensis[84](=ELRC 20001[86][66][61])、Innovatiocaris? sp.[84]、Innovatiocaris? multispiniformis[84]、Cambroraster sp. nov. A[76]、*Cucumericrus decoratus[38]、Houcaris saron[38][121]、Laminacaris chimera[56]、Lenisicaris lupata[61]、Lyrarapax trilobus[49]、Lyrarapax unguispinus[5]、Ramskoeldia platyacantha[44]、Ramskoeldia consimilis[44]、*Zhenghecaris shankouensis[129][50]、NIGPAS 115340(フルディア科)[38][73]、JS-0021(フルディア科)[122]、SJZ-492(フルディア科)[122]、JS-1930(フルディア科)[122]

- Buen formation(シリウス・パセット動物群、グリーンランド、約5億1,800万年前):Tamisiocaris borealis[117][20]、未記載標本(アンプレクトベルア科)[130]

- Shuijingtuo Formation(中国、湖北省):*?Huangshandongia yichangensi(フルディア?)[131][40]、*?Liantuoia inflasa(フルディア?)[131][40]

- Shuijingtuo Formation(Qingjiang biota、中国、湖北省、約5億1,800万年前):Amplectobelua sp.[132]、Hurdia sp.[132]、ラディオドンタ類新種A[132]、ラディオドンタ類新種B[132]

- Poleta formation(Indian Springs Biota、アメリカ、ネバダ州):未命名種[133][50]

- Hongjingshao Formation(Malong Fauna、中国、雲南省):Anomalocaris sp. 3 (Zhang et al. 2001 Fig. 3b)[134][135][61]

- Yuxiansi Formations、Jiulaodong Formations(Fandian biota、中国、四川省):YKLP 12377(アノマロカリス科)[136]、YKLP 12378(アンプレクトベルア科)[136]

- カンブリア紀第四期(約5億1,400万 - 5億900万年前)

- Wulongqing Formation(Guanshan biota、中国、雲南省):Paranomalocaris multisegmentalis[41]、Paranomalocaris simplex[62]、Guanshancaris kunmingensis[41][137]、YKLP 13360(アノマロカリス科)[138]、タミシオカリス科新種(YKLP 12419)[62]

- Parker Formation(アメリカ、バーモント州):?Guanshancaris(YPM IP 239052)[139][137]

- Latham Shale(アメリカ、カリフォルニア州):Ramskoeldia consimilis?[140][47]

- Kinzers Formation(アメリカ、ペンシルベニア州):Amplectobelua aff. symbrachiata[48]、Lenisicaris pennsylvanica[109][48]、Laminacaris? sp.[48]、Tamisiocaris aff. borealis[48]、アノマロカリス科未命名種 (Thomas 2021)[113]

- Pioche Shale(アメリカ、ネバダ州):Houcaris magnabasis[47][121]、Hurdia sp. (KUMIP 378539)[47]

- Balang Formation(Balang Biota、中国、湖南省):Anomalocaris sp. 4 (NIGP 156214)[108][61]、Peytoia cf. nathorsti[108]

- Emu Bay Shale(オーストラリア、カンガルー島):Anomalocaris daleyae[97][80]、Echidnacaris briggsi[120][80]

- Eager formation(Cranbrook Shale、カナダ、ブリティッシュコロンビア州):Anomalocaris canadensis[109][72][140]

- Pyramid shale(アメリカ、ネバダ州):Houcaris magnabasis[47][121]

- Valdemiedes Formation(Murero biota、スペイン):*Caryosyntrips cf. camurus[53] (MPZ 2009/1241, ="Mureropodia apae"[141])

- カンブリア紀ウリューアン期(約5億900万 - 5億450万年前)

- Jangle Limestone Member, Carrara Formation(アメリカ、ネバダ州):Ursulinacaris grallae? (KUMIP 492945)[60]

- Mantou Formation(中国、河北省):未命名種[46]

- Mantou Formation(中国、山東省):Cambroraster cf. falcatus[142]、NIGPAS 171706(フルディア科)[142]

- Kaili Formation(Kaili Biota、中国、貴州省):GTBM-9-1-1022[注釈 36][143][144][61][62]

- Spence Shale(アメリカ、ユタ州):*Caryosyntrips camurus[53]、Hurdia victoria[52]、Hurdia sp.(ROM 59634)[40][20]、Hurdia cf. victoria(ROM 59633)[40][20]、KUMIP 314127(フルディア科)、KUMIP 314037[145]、その他フルディア由来未命名標本8点[注釈 37][52]

- Mount Cap Formation(カナダ、ノースウエスト準州):Ursulinacaris grallae[60]

- バージェス頁岩(バージェス動物群、カナダ、ブリティッシュコロンビア州、約5億1,000万 - 5億500万年前[146]):Amplectobelua stephenensis[39]、Anomalocaris canadensis[114]、Cambroraster falcatus[22]、*Caryosyntrips camurus[53]、*Caryosyntrips serratus[39][53]、Hurdia victoria[85]、Hurdia triangulata[85]、Hurdia sp.(ROM 60026)[40][20]、Peytoia nathorsti[115]、Stanleycaris hirpex[26][33]、Titanokorys gainesi[28]、cf. Peytoia[26](="Appendage F" sensu Briggs 1979 の一部[72], ?Laggania sensu Daley & Budd 2010[39], ?Peytoia sensu Pates et al. 2019a[60])、?Amiella ornata[85](USNM 57499、フルディア科)[40]、USNM 274154(フルディア科)[40]、ROM 62284[105]

- Stanley glacier(バージェス動物群、カナダ、ブリティッシュコロンビア州):Anomalocaris canadensis[116]、Stanleycaris hirpex[116][147]

- Kuonamka Formation(ロシア、シベリア):*未命名種 (Ponomarenko 2010 Fig. 1)[148]

- カンブリア紀ドラミアン期(約5億450万 - 5億50万年前)

- Wheeler Shale(アメリカ、ユタ州):Amplectobelua cf. A. stephenensis[112]、Buccaspinea cooperi?[112][23]、*Caryosyntrips durus[53]、*Caryosyntrips serratus[53][112]、Peytoia nathorsti[145][52]、Stanleycaris sp.[51] (="Aysheaia prolata"[149])、Pahvantia hastata[150][25]、KUMIP 20478[151](フルディア科)[52]、アノマロカリス科新属新種 (Halgedahl et al. 2009 Fig. 10L)[152][23]

- Marjum Formation(アメリカ、ユタ州):*Caryosyntrips camurus[23]、Peytoia nathorsti[52][23]、Pahvantia hastata[23]、Buccaspinea cooperi[23]

- Jince Formation(チェコ、ボヘミア):Hurdia hospes[119][57]

- Zhangxia Formation(中国、山東省):Cordaticaris striatus[57]

- カンブリア紀ガズハンジアン期(約5億50万 - 4億9,700万年前)

- Weeks Formation(アメリカ、ユタ州、約4億9,900万年前[153]):Anomalocaris aff. canadensis[111]、Anomalocaris sp. 6 (BPM 1034)[111][61]

- カンブリア紀ジャンシャニアン期(約4億9,400万 - 4億8,950万年前)

- Klonówka Shale(ポーランド):Peytoia sp.[154][73]

- Sandu Formation(中国、広西):NIGPAS 173694(フルディア科)[73]

- Dol-Cyn-Afon Formation(Afon Gam Biota、イギリス、ウェールズ):NMW 2012.36G.90(フルディア科)[155]

- Fezouata Formation(Fezouata biota、モロッコ、約4億8,800万 - 4億7,200万年前[123]):Aegirocassis benmoulai[6]、Pseudoangustidontus duplospineus [156][17][107]、Pseudoangustidontus izdigua [107]、YPM 227517(フルディア科)[123]、YPM 227518(フルディア科)[123]、YPM 227644(フルディア科)[123]

- フンスリュック粘板岩(ドイツ、約4億800万 - 4億年前):Schinderhannes bartelsi[2]

前部付属肢の対応関係[編集]

ラディオドンタ類の前部付属肢はどの体節と脳神経節に対応し、そして他の汎節足動物のどの頭部付属肢に相同なのかは、ラディオドンタ類の頭部構成、節足動物における系統的位置、および初期の節足動物の頭部付属肢の進化を推測するのに重要視される根拠の一つであるため、多くの議論をなされていた[14]。2010年代中期以前では、ラディオドンタ類の脳神経節を保存した化石標本の記載はなく、神経解剖学的証拠の欠如により諸説が分かれていた[14]。しかしその証拠をもつと思われる化石が発見された2010年代中期以降でも、2010年代後期以降の新たな発見と見解により議論が再燃しつつある[71][66][69][33][67][157][17]。

分類群 | 先節(前大脳) | 第1体節(中大脳) | 第2体節(後大脳) |

|---|---|---|---|

| ラディオドンタ類 (前部付属肢前大脳性説) | 前部付属肢* | 鰭 | 鰭 |

| ラディオドンタ類 (前部付属肢中大脳性説) | ?* | 前部付属肢* | 鰭 |

| 真節足動物 | 上唇/ハイポストーマ* | 第1触角/鋏角/大付属肢など* | 第2触角/触肢/脚など* |

| 有爪動物 | 触角* | 顎* | 粘液腺 |

| 葉足動物 | 触角* | 葉足 | 葉足 |

Cong et al. 2014 の解釈(前述参照)に基づくと、前部付属肢の神経は前大脳の前方のみに対応していた[5]。これによると、ラディオドンタ類の頭部は先節のみ含め、前部付属肢は前大脳性(先節由来)で、真節足動物の上唇/ハイポストーマ、および有爪動物と葉足動物の触角に相同であることが示される[5][14][69][101][157]。この見解は2010年代後期で広く認められるようになり[3][14][15]、前部付属肢が眼と口より前にあること[5][14]、そして近縁のケリグマケラから似たような脳神経節が発見されることもこの対応関係を支持するとされる[68]。

他方、Moysiuk & Caron 2022 の解釈(前述参照)に基づくと、前部付属肢はむしろ真節足動物における鋏角・第1触角・大付属肢などという中大脳性(第1体節由来)の前端の付属肢に相同であることが示される[33]。もしラディオドンタ類の前部付属肢は中大脳性/第1体節由来であれば、その頭部は癒合した先節と第1体節が含まれる[33]。この見解は2020年をはじめとして台頭しつつあり、前部付属肢と一部の真節足動物の前端の付属肢の類似性にも示唆される(例えばキリンシアの前端の付属肢は前部付属肢に酷似し、メガケイラ類の大付属肢も分化した肢節や分岐をもつ棘が前部付属肢に似る)[74][75][71][66]。また、この説を踏まえると、ラディオドンタ類の先節は付属肢的な構造をもたないようになる[14]が、由来不明な左右の甲皮がその付属肢であるという考えもある[33]。

上述の2説は、お互いに相容れない対立仮説とされるのが一般的である[14][67]。一方、前大脳性でありつつ真節足動物の中大脳性付属肢にも相同[注釈 38]などという、両方の一部の見解を統合した仮説もある[66][70]。

分類[編集]

近縁[編集]

ラディオドンタ類に深い関わりをもつとされ、同じく基盤的な節足動物として広く認められる古生物は、オパビニア類(Opabiniid、オパビニア Opabinia[92][29][87]とユタウロラ Utaurora を含む[88])、ミエリテリン(Mieridduryn)[157]、パンブデルリオン(Pambdelurion)[158]とケリグマケラ類(Kerygmachelid、ケリグマケラ Kerygmachela や モブラヴェルミス Mobulavermis などを含む)[159][30][68][160]が挙げられる。これらの古生物はラディオドンタ類のように、複数対の鰭、強大な前部付属肢と特化した消化腺をあわせもつ[100][3][14]。ラディオドンタ類に似た特徴は他にもいくつか見られ、例えばオパビニア類は特化した尾鰭、発達した setal blades と眼柄[92][29][87][3]、ミエリテリンは頭部の甲皮と前部付属肢背側の棘[157]、パンブデルリオンは発達した放射状の歯が本群に似ている[81]。これらの古生物は、ラディオドンタ類と共に恐蟹類(恐蟹綱 Dinocaridida, dinocaridids, もしくは「AOPK group」[30][161][82])としてまとめられる場合もある[8][83][32][162][163][164][17]。

これらの古生物のラディオドンタ類との明確な相違点は、胴部の前端数節が「首」に特化しないこと[22]、前部付属肢は柔軟で関節肢でないこと、ラディオドンタ類とは逆方向に畳んだ鰭、鰓/ setal blades は鰭の表面にも張り付く、鰭の腹側には脚(葉足)がある、などの特徴が挙げられる[6][3][157]。これらの古生物、特にパンブデルリオンとケリグマケラは葉足動物(「葉足」という柔軟な付属肢をもつ、脚の付いた蠕虫様の化石動物群)として認められるほどの性質まで出揃っており、ラディオドンタ類をも含んだ節足動物の初期系統は、葉足動物に起源することを示唆する重要な中間型生物(ミッシングリンク)である[159][29][158][6][3][14][1][15][16]。そのため、これらの古生物、特にパンブデルリオンとケリグマケラは便宜上に「gilled lobopodians」("鰓のある葉足動物")と総称されることが多い[159][158][32][165][6][3][81][166][98]。

系統関係[編集]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 脱皮動物におけるラディオドンタ類の系統位置[6][20][31] †:絶滅群 青枠:基盤的な節足動物 *:葉足動物 |

特異な形態により、ラディオドンタ類は一見では分類しにくく、かつては現存の動物門に収まれない未詳化石(プロブレマティカ)扱いすらされてきた[91][167]。しかし後に研究が進み、節足動物の絶滅した基部系統(ステムグループ)に含まれる基盤的な節足動物として広く認められるようになった[31][3][14][1][15][16]。ラディオドンタ類は、オパビニア類[29][87][88]、ケリグマケラ[159][68]、パンブデルリオン[158]、および葉足動物のシベリオン類(シベリオン、メガディクティオンなど)[82][168]と共に、汎節足動物の中で、節足動物が葉足動物から一歩ずつ進化する段階を表した重要な古生物の1つとして多くの注目を集まってた[32][3][14][1][15][16][17]。その中でもラディオドンタ類は、葉足動物に含まれないほど、最も節足動物的である[32][3][14][1][15][16]。数多くの系統解析により、節足動物の初期系統を構成するこれらの古生物の中で、ラディオドンタ類とオパビニア類が真節足動物の系統に最も近いものとして広く認められる[2][31][169][170][171][172][173][162][163][174][165][20][5][175][6][43][176][177][178][179][180][181][25][55][22][71][182][183][66][184][26][185][28][186][166][98][88][33]。

ラディオドンタ類は胴部が柔軟で、放射状の口器も節足動物として異様であり、一見では(ほぼ全身に硬質な外骨格をもつ、放射状の口器をもたない)れっきとした節足動物(真節足動物 Euarthropoda, Deuteropoda)に似ていないが、中腸は早期の節足動物において特徴的な消化腺をもち[100][4][5][49][55]、頭部には硬質な外骨格(甲皮と前部付属肢)・関節肢(前部付属肢)・複眼などという節足動物の決定的特徴も出揃っている[32][3][14]。ラディオドンタ類の背腹2対の鰭や、上述の近縁パンブデルリオンなどの葉足と鰭を兼ね備える性質も、節足動物の二叉型付属肢における背腹2種類の付属肢要素に対応するとされる[158][159][6][98]。ラディオドンタ類の頭部の甲皮は、早期の真節足動物(イソキシス類、フーシェンフイア類、メガケイラ類、Hymenocarina 類など)における先頭の甲皮と同じく複眼と前大脳に対応しており、相同性が示され[65][71]、真節足動物の背面の外骨格(背板)とは相同な発生学的機構をもつと考えられる[22][157]。ラディオドンタ類の「首」に特化した前端の胴節も、先頭複数体節の癒合でできた真節足動物の頭部に近い性質である[7]。さらに直接的な証拠としてはキリンシアやエーラトゥスなどという、真節足動物でありながらもこれらの古生物に似た性質を色濃く備え、節足動物の関係性を強く結びつけた中間型生物も挙げられる[66][98]。一方、節足動物として異様である放射状の口器は、ラディオドンタ類の他に葉足動物や汎節足動物以外の脱皮動物(環神経動物)にも似たような口器が広く見られることにより、脱皮動物の祖先形質であることが示唆される[158][43][3][14][187]。

- 基盤的な節足動物の鰭に似た胴肢をもつとされるエーラトゥス

節足動物の基部系統を示唆する指標[編集]

| |||||||||||||||||||||||||||

| 一般に予想される、ラディオドンタ類(1, 2, 3, 4)と真節足動物(2, 3, 4, 5)に見られる主な形質の起源と進化[3] 1: 放射状の歯 2: 前大脳 3: 体節境目 4: 複眼・中眼・頭部の背板・頭部の関節肢・外葉 5: 後大脳・胴部の背板・胴部の関節肢 ×1: 放射状の歯退化 |

前述のように基盤的な節足動物として広く認められるラディオドンタ類は、次で列挙されるように、様々な性質で節足動物の基部系統の進化を示唆する指標として重要視されている。

ラディオドンタ類は、節足動物的な側眼(複眼)・中眼・関節肢・体節境目・外葉的な構造体(setal blade)をもつ同時に、背板(頭部の甲皮のみ)・脳神経節(後大脳をもたない)・関節肢(前部付属肢のみ)はどれも真節足動物(脳は前大脳・中大脳・後大脳の3節で、胴部にも背板と関節肢をもつ)より数少なかった。これにより、節足動物の基部系統において、ラディオドンタ類と真節足動物の最も近い共通祖先は既に背板・関節肢・複眼・中眼を頭部に、外葉と体節境目を胴部に出揃い、後大脳や胴部の背板と関節肢は、後に真節足動物に至る系統で進化したことが示唆される[5][3][14][68][102][15][16][101][33]。また、ラディオドンタ類が脱皮動物の祖先形質と思われる放射状の歯をもつことにより、節足動物は基部系統までその形質を維持し、真節足動物に至る系統からそれを退化したことも示唆される[158][43][3][14][187]。

| |||||||||||||||||||||

| ラディオドンタ類の前大脳のみをもつ説・前部付属肢前大脳性説を踏まえた脳神経節と前部付属肢の起源と進化 A: 前大脳 B: 中大脳、特化した中大脳性付属肢 C: 後大脳 D: 前部付属肢 E: 上唇 |

| ||||||||||||||||||||||||

| ラディオドンタ類の中大脳をもつ説・前部付属肢中大脳性説を踏まえた脳神経節と前部付属肢の起源と進化 A: 前大脳 B: 中大脳、特化した中大脳性付属肢 C: 後大脳 D: 前部付属肢 E: 上唇 |

ラディオドンタ類の議論的な中枢神経系の構造と前部付属肢の対応関係は、節足動物の基部系統の頭部構成、有爪動物に共通な中大脳と特化した中大脳性付属肢、および緩歩動物に共通する腹神経索の神経節のそれぞれ起源を示唆する指標の1つとなっている。もしラディオドンタ類の脳は前大脳のみをもち、前部付属肢は前大脳性/先節由来であれば、節足動物は基部系統まで汎節足動物の祖先形質である1節の脳を維持したこと、真節足動物の(同じく前大脳性/先節由来の)上唇は前部付属肢から変化したこと、および真節足動物と有爪動物の中大脳は収斂進化の結果であることが示唆される[3][14][70]。一方、もしラディオドンタ類の脳は前大脳と中大脳をもち、前部付属肢は中大脳性/第1体節由来であれば、前部付属肢と上唇は非相同であること、節足動物は基部系統で既に中大脳と特化した中大脳性/第1体節付属肢をもつこと[71]、および中大脳は節足動物と有爪動物との最も近い共通祖先まで遡る共有派生形質であることが示唆される[33]。ラディオドンタ類の腹神経索が神経節をもたないことにより、節足動物と緩歩動物の神経節は別起源であることも示唆される[33]。これらの情報は、汎節足動物における節足動物・有爪動物・緩歩動物にまつわる議論的な類縁関係(どの2群が姉妹群なのか)を示唆する指標ともされている(詳細は汎節足動物#内部系統関係を参照)[188][33]。

多くの系統解析では、ラディオドンタ類[82][2][31][170][171][172][173][162][174][165][20][5][6][180][25][55][22][71][66][185][186][88][98][166]とオパビニア類[43][176][177][178][181][182][33]のいずれかが真節足動物に最も近いとされる。これにより両群における別々の節足動物的性質、とりわけ関節肢(ラディオドンタ類と真節足動物が共有)と後ろ向きの口(オパビニア類と真節足動物が共有)の起源もそれに応じて解釈が変わる[88]。もしラディオドンタ類の方が真節足動物に最も近いあれば、関節肢はこの2群の共有派生形質で、オパビニア類と真節足動物の後ろ向きの口が祖先形質か収斂進化した同形形質とされる[88]。一方、もしオパビニア類の方が真節足動物に最も近いであれば、後ろ向きの口はこの2群の共有派生形質で、ラディオドンタ類と真節足動物の関節肢の方が祖先形質か同形形質とされる[88]。

否定的になった異説[編集]

ラディオドンタ類を基盤的な節足動物として認めない少数派の異説はかつてあり、主に「真節足動物における基盤的な鋏角類」[74][75]と「節足動物様に特化した環神経動物(Cycloneuralia)」[38][83]という2説が挙げられる。基盤的鋏角類説は、ラディオドンタ類を真節足動物に含め、前端の付属肢の類似性(柄部と捕獲用の機能分化)に基づいてメガケイラ類(大付属肢節足動物)と鋏角類をその近縁とし、ラディオドンタ類の前部付属肢はメガケイラ類の大付属肢に、大付属肢は鋏角類の鋏角に進化すると考えていた[74][75]。その中でパラペイトイアは、ラディオドンタ類とメガケイラ類の中間型生物とも解釈された[74][75]。環神経動物(汎節足動物以外の脱皮動物)説は、放射状の口器という環神経動物との共通点に基づいて、ラディオドンタ類を環神経動物に含め、関節肢や複眼などの節足動物的性質は収斂進化で、節足動物のものとは別起源と解釈された[38][83]。

しかしこれらの説はいずれも否定的で、特に研究が飛躍的に進む2010年代では徐々に衰退するようになった[5][6]。真節足動物に含まれる基盤的鋏角類説は、ラディオドンタ類の多くの真節足動物らしからぬ祖先形質(柔軟な胴部など)で根強く否定される[6][3][14]のに加えて、中間型生物と思われたパラペイトイアは単なるメガケイラ類の見間違いであり[189][162][4][6][94]、前部付属肢も神経解剖学的証拠によって大付属肢や鋏角とは別起源である可能性が示される[5]。環神経動物説の根拠である放射状の口器は環神経動物以外の脱皮動物(汎節足動物)にも広く見られ、単なる脱皮動物の祖先形質である可能性が高い[30][43][187]。ラディオドンタ類が体節制とはしご形神経系をもつことも、環神経動物との類縁関係を否定し、汎節足動物であることを証明する強力な証拠である[5]。

疑問視される種類[編集]

2010年代においては一般にラディオドンタ類に分類されるものの、本群としての本質が疑わしい、もしくはそのような経緯があった種類は次の通りに列挙される[3][50][62]。

- Hou et al. 1995 にラディオドンタ類として記載される[38]。胴部の付属肢と表皮の断片を含んだ数少ない化石標本のみによって知られる[50][94]。鰭と共に二叉型の構造をなした、葉足と関節肢の中間形態を思わせる脚[190]があるというラディオドンタ類として異様な性質をもつ。既存の化石標本で得られる情報が乏しく、系統解析がなされることも少ない[6][55]。Van Roy et al. 2015 では Gilled lobopodians、ラディオドンタ類と真節足動物の中間的形態を表したものとされる[6]。

- Kühl et al. 2009 に記載され[2]、1つの全身化石標本 PWL 1994/52-LS のみによって知られる[50]。その頃では真節足動物の特徴(背板など)をもつとされ、これによりラディオドンタ類から区別された[2]が、この解釈は後に否定的に評価され[3]、ラディオドンタ類に含まれることも複数の再検討[3][22][33]と多くの系統解析に支持される[20][5][6][25][55][22][26][33][84]。

- Daley & Budd 2010 にラディオドンタ類として記載され[39]、前部付属肢のみによって知られる[53][50]。Gámez et al. 2017 は本属のいくつかの特異性(前部付属肢の左右開閉構造・不明瞭な節間膜など)に基づいてラディオドンタ類でない説を取り上げた[191]が、Pates et al. 2018 はそれに対して本属のラディオドンタ類的形質を補足し、その説を否定した[147]。系統解析では他のラディオドンタ類より基盤的とされるが、真節足動物に対して他のラディオドンタ類と単系統群になるかは不確実で[20][5][6][25][55][22][26][28]、ラディオドンタ類としての本質が懐疑的ともされる[84][17]。ただし2010年代を通じて、本属をラディオドンタ類と扱うのが一般的である[6][53][50][55][25][22][47][23]。

- Vannier et al. 2006 に記載され[129]、左右相称のドーム状の外骨格のみによって知られる[50]。その頃では嚢頭類(Thylacocephala)と考えられ、その外骨格は嚢頭類の背甲の片割れと解釈された[45]。ただし Zeng et al. 2017 [50]の再検討をはじめとして、フルディア科のラディオドンタ類(その外骨格は背側の甲皮)である可能性が多くの文献に取り上げられる[60][22][76][142][57][23]。なお、Zeng et al. 2017 で本属をラディオドンタ類とする根拠は、後にラディオドンタ類でないと判明したタウリコーニカリス(Tauricornicaris, 後述参照)[56]との類似に基づいた部分が多く[50]、それ以外のラディオドンタ類的特徴が見つからない限り、本属のラディオドンタ類としての本質は依然として疑わしく見受けられる[23][122]。

- Van Roy & Tetlie 2006 に記載され[156]、当時では密集した細長い分岐を片側のみにもつブレード状の突起のみ知らていた。当時では分類不明の節足動物とされ、ウミサソリ(鋏角類)やアングスティドントゥス(軟甲類)、ラディオドンタ類など様々な節足動物の付属肢との類似性を指摘された[156]。Potin & Daley 2023 からフルディア科のラディオドンタ類由来の内突起である可能性を示され[17]、Potin et al. 2023 では整った前部付属肢の発見によりそれが確定的になった[107]。

下位分類[編集]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Moysiuk & Caron 2022 に基づいたラディオドンタ類の内部系統関係[33] |

疑問視されるもの[62](「?」で示す)をも含め、ラディオドンタ類は以下の属が知られている。

- アノマロカリス Anomalocaris [114][91]

- ペイトイア[10][12](ペユトイア[9]) Peytoia [115](=ラガニア[192]/ラッガニア[37]/ラガーニア[34]/ラグガニア Laggania [115][79]、カスビア Cassubia [125][118])

- アンプレクトベルア[193][13][192][34](アムプレクトベルア[9][37][10][11][12]) Amplectobelua [38]

- ? ククメリクルス Cucumericrus [38]

- フルディア Hurdia [85](=プロボシカリス Proboscicaris [194][31][40])

- ? カリョシントリプス Caryosyntrips [39]

- スタンレイカリス[10](スタンレーカリス[195]) Stanleycaris [116][147][26][33]

- タミシオカリス Tamisiocaris [117][20]

- シンダーハンネス Schinderhannes [2][20]

- パラノマロカリス Paranomalocaris [41]

- ライララパクス(ライララパックス[10]) Lyrarapax [5]

- エーギロカシス Aegirocassis [6]

- ラムスコルディア Ramskoeldia [44]

- ラミナカリス[10] Laminacaris [56]

- パーヴァンティア Pahvantia [150][25]

- ウースリナカリス Ursulinacaris [60]

- カンブロラスター[10] Cambroraster [22]

- ? ゼンヘカリス Zhenghecaris [129][50]

- コーダティカリス Cordaticaris [57]

- ブッカスピネア Buccaspinea [23]

- レニシカリス Lenisicaris [61]

- ホウカリス Houcaris [121]

- ティタノコリス[196](タイタノコリス[197]) Titanokorys [28]

- インノヴァティオカリス Innovatiocaris [84]

- グアンシャンカリス Guanshancaris [137]

- スードアングスティドントゥス Pseudoangustidontus [156][17][107]

- エキドナカリス Echidnacaris [80]

90年代から2010年代前期にかけて、ラディオドンタ目(放射歯目、Radiodonta)の構成種はアノマロカリス科(Anomalocarididae)のみに分類された[38][8][41]。しかし Vinther et al. 2014 以降では、ラディオドンタ類はアノマロカリス科の他にアンプレクトベルア科(Amplectobeluidae)・タミシオカリス科(Tamisiocarididae, =Cetiocaridae)・フルディア科(Hurdiidae)という新設の3つの科を追加されるとこにより、大部分の構成種はアノマロカリス科から除外され、これらの新しい科に再分類された[20]。

カリョシントリプスとククメリクルス(他のラディオドンタ類と単系統群を構成するか否かが不確実)を除けば、ラディオドンタ類の単系統性はほとんどの系統解析に支持される[20][5][6][25][55][22][26][28][33][84]。様々な特徴のうち、三枚の甲皮・内突起の分岐・退化的な前端の胴節(首)などが本群の共有派生形質と推測される[22][26]。一方、フルディア科とアノマロカリス科+アンプレクトベルア科のいずれかを真節足動物に近縁とし、ラディオドンタ類を真節足動物に至る側系統群とするという少数派の解析結果もある[71][88]。本群のシンダーハンネスを他のラディオドンタ類より真節足動物に近縁とする(すなわちシンダーハンネスはラディオドンタ類ではない[2]、もしくはシンダーハンネスを含んだラディオドンタ類は真節足動物に対して側系統群となる[3])見解もあったが、再検討によりその根拠となった性質は疑わしく見受けられ[3]、後に多くの解析結果にも否定される(詳細は該当項目参照)[20][5][6][25][55][22][26][28][33][84]。

ラディオドンタ類の内部系統関係について、カリョシントリプスとククメリクルスは上述のどの科にも属さず、残り全てのラディオドンタ類より早期に分岐した基盤的なラディオドンタ類とされる[20][5][6][25][55][22][26][28]。残りのラディオドンタ類(Vinther et al. 2014 に Anomalocarida としてまとめられてきた[20]が、この分類体系が再び採用されることはほぼない[6][25][55][22][26][28])のうち、フルディア科の単系統性は広く認められる一方、アノマロカリス科の単系統性やアンプレクトベルア科の内部構成は不確実である[56][22][26][84]。特にアノマロカリス科のアノマロカリスは、2020年代まででは属以上に別系統の可能性が高い種が多く含まれており[20][5][25]、再分類がなされつつある[61][121][84]。ライララパクスとラムスコルディアは一般にアンプレクトベルア科に分類されるが、そのような位置付けが疑問視される場合もある[44][56][22][26][28][84]。

ラディオドンタ類の特徴の中で、流線型の体型(「首」はくびれる)、小さな頭部と甲皮、十数節(対)の胴節(鰭)、前部付属肢の捕食的と能動的な構造、および歯の十字放射構造は祖先形質と考えられる[55][22][26]。一方、単系統性が不確かなアノマロカリス科を除き、それぞれの群の派生形質と思われる特徴は次の通りに挙げられる[22][26][28]。

- アンプレクトベルア科

- 前部付属肢の柄部直後第1節に強大な内突起をもつ

- タミシオカリス科

- 前部付属肢は内突起の後縁に3本以上の分岐をもつ

- フルディア科

- 前部付属肢は5本以上の長く特化した同規的な内突起をもつ・内突起は内側に湾曲する(シンダーハンネスを除く)・内突起は前縁のみに分岐をもつ

- 派生的なフルディア科

その他、歯の隆起の有無と系統の関連性(どっちが祖先的でどっちが派生的か)については諸説が分かれている[54][55][22][57][26]。また、同じく懸濁物食/濾過摂食性とされるタミシオカリス科とエーギロカシスはそれぞれ遠縁であるため、ラディオドンタ類の中で、懸濁物食/濾過摂食性は2回以上に収斂進化したと考えられる[6][25]。

2023年現在、次の4科27属39種のラディオドンタ類が正式に命名されるが、それ以外にも独立種の可能性が高い未命名の化石標本が多く発見される(分布と生息時代を参照)。4つの科の中でフルディア科は最も多様で、少なくとも十数種が含まれる。

属より上位の分類群は太字、本群的性質が不確実の属と種は「?」、改名が必要とされる属名は「" "」、複数種を含んだ属の模式種(タイプ種)は「*」、ジュニアシノニム(無効の異名)は「=」で示される。

- ラディオドンタ目(放射歯目)Radiodonta [8][注釈 39] - ラディオドンタ類[10][11][12]、広義のアノマロカリス類[35][36][18][59]

- ? ククメリクルス属 Cucumericrus [38]

- ? Cucumericrus decoratus [38]

- ? カリョシントリプス属 Caryosyntrips [39][注釈 40]

- パラノマロカリス属 Paranomalocaris [41](アノマロカリス科に分類される場合がある[6][55])

- ラミナカリス属 Laminacaris [56][注釈 41](アンプレクトベルア科に分類される場合がある[25])

- Laminacaris chimera [56]

- ホウカリス属 Houcaris [121]

- インノヴァティオカリス属 Innovatiocaris [注釈 42][84]

- アノマロカリス科 Anomalocarididae [198][注釈 43] - 狭義のアノマロカリス類[59][10]

- アノマロカリス属 Anomalocaris [114][91][注釈 44]

- レニシカリス属 Lenisicaris [61]

- Lenisicaris lupata *[61]

- Lenisicaris pennsylvanica [61](旧称 Anomalocaris pennsylvanica [109])

- アンプレクトベルア科 Amplectobeluidae [20][44][47][注釈 45] - アンプレクトベルア類[10]

- アンプレクトベルア属 Amplectobelua [38][注釈 46]

- ライララパクス属 Lyrarapax [5](アンプレクトベルア科に含まれることに異説がある[44][56])

- ラムスコルディア属 Ramskoeldia [44](アンプレクトベルア科に含まれることに異説がある[22][26][28][84])

- グアンシャンカリス Guanshancaris [137]

- Guanshancaris kunmingensis [137](旧称 Anomalocaris kunmingensis [41]。アンプレクトベルアの1種 Amplectobelua kunmingensis とされる場合がある[20])

- タミシオカリス科 Tamisiocarididae [48][注釈 47](="Cetiocaridae" [20][注釈 48])- タミシオカリス類[10]

- タミシオカリス属 Tamisiocaris [117][注釈 49]

- エキドナカリス属 Echidnacaris [80]

- Echidnacaris briggsi [80](旧称 Anomalocaris briggsi [120])

- フルディア科 Hurdiidae [20][25][注釈 50] /ペイトイア科 Peytoiidae[201][160] - フルディア類[10]

- ペイトイア属 Peytoia [115][注釈 51](=ラガニア属 Laggania [115][79]、=カスビア属 Cassubia [125][118])

- フルディア属 Hurdia [85][注釈 52](=プロボシカリス属 Proboscicaris [194][31][40])

- シンダーハンネス属 Schinderhannes [2]

- スタンレイカリス属 Stanleycaris [116][147][26][33][注釈 53]

- パーヴァンティア属 Pahvantia [150]

- ウースリナカリス属 Ursulinacaris [60]

- Ursulinacaris grallae [60]

- カンブロラスター属 Cambroraster [22][注釈 54]

- Cambroraster falcatus [22]

- ? ゼンヘカリス属 Zhenghecaris [129]

- コーダティカリス属 Cordaticaris [57]

- Cordaticaris striatus [57]

- ブッカスピネア属 Buccaspinea [23]

- Buccaspinea cooperi [23]

- ティタノコリス属 Titanokorys [28]

- Titanokorys gainesi [28]

- エーギロカシス亜科 Aegirocassisinae [107]

- エーギロカシス属 Aegirocassis [6]

- Aegirocassis benmoulai [6]

- スードアングスティドントゥス属 Pseudoangustidontus [156][17][107]

- エーギロカシス属 Aegirocassis [6]

- ? ククメリクルス属 Cucumericrus [38]

French

French Deutsch

Deutsch