シナ・チベット語族

| シナ・チベット語族 | |

|---|---|

| 話される地域 | 東アジア |

| 言語系統 | 世界でも主要な語族の一つ。 |

| 祖語 | シナ・チベット祖語 |

| 下位言語 | |

| ISO 639-2 / 5 | sit |

| ISO 639-5 | sit |

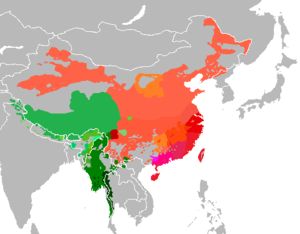

シナ・チベット語族の分布図(赤はシナ語派、緑はチベット・ビルマ語派) | |

シナ・チベット語族(シナ・チベットごぞく、シナ・チベット諸語[1][2]、中国語:漢藏語系、英語:Sino-Tibetan languages)は、主に中国、東南アジアなどアジアの民族によって話される、数百の言語から成る語族を指す。トランス・ヒマラヤ語族(Trans-Himalayan)と呼ばれる場合もある[3]。代表的な言語としては、中国語、ビルマ語、チベット語が挙げられる。

2019年以降の系統学的研究によって、シナ・チベット語族が農業伝播と共に拡張したという仮説の確度が高まった。Sagart et al. (2019) とZhang et al. (2019)はそれぞれ、この語族が7200年余り前の中国北部 (North China) に居住していた雑穀 (millet) 農耕民族に由来すると結論づけている[4][5][6][7]。

概要[編集]

シナ・チベット語族は、通常、チベット・ビルマ語派とシナ語派に二分され、これらは姉妹群であると考えられている[8][9]。一方、シナ語派を除くチベット・ビルマ語派を単系統群と認めない説もある[10]。後者の場合、「チベット・ビルマ祖語」は「シナ・チベット祖語」と指示対象が同一となる。実際、ベイズ法を用いてシナ・チベット語族の系統樹を推定した研究のうち、Sagart et al. (2019) は後者を支持しているが、Zhang et al.(2019) は前者を支持している。

なお、ミャオ・ヤオ語族やタイ・カダイ語族は、類型論的に声調言語・孤立語である点、多くの語彙を共有している点などから、かつてはシナ・チベット語族に含まれると考えられていた。しかし、研究の進展によって語彙の共通性は主に借用によるものであることが明らかになり、借用語を除いた語彙の共通性が乏しいことから、現在では別の系統群と見做されている[11][12]。

そもそも、シナ・チベット語族の祖語に声調が存在したかは明確でない[13]。ただし、『詩経』の押韻、漢字の音符、そして漢字による借用語や固有名詞の表記 (例:「對馬」) などから推定される中国語の上古音には、声調の区別が見られず、中古音の上声と去声は、それぞれ上古音の音節末子音 *-ʔ, *-s に由来するとされる[14]。同様に、現代の中央チベット語には声調が見られるものの、7世紀チベット語の音韻体系を反映しているはずのチベット文字には (タイ文字やビルマ文字と異なり) 声調を示す記号が存在せず、頭子音における無声/有声の対立や末子音から声調の区別が生じたと考えられる[15]。

また、形態的類型論上、シナ・チベット語族の多くは孤立語である (例: 現代中国語、カレン語、ロロ・ビルマ諸語、トゥチャ語)。ただし、ギャロン諸語やキランティ諸語のように複統合語の特徴を持つ言語も存在する[16]。なお、ギャロン諸語では、中国語やチベット語に痕跡として残る接辞が、依然として生産的に用いられている[17]。

研究史[編集]

中国語・チベット語・ビルマ語ほかの言語に親縁関係があるという説は19世紀はじめに提出され、現在では広く認められている。当初は古くからの文献をもった言語を対象にしていたが、後には書記体系がごく最近に発達したか、まったく存在しない言語にまで対象が広げられた。しかし、インド・ヨーロッパ語族やオーストロネシア語族に比べると、シナ・チベット祖語の再構は十分確立しているとは言えない。その原因は、各言語の違いがきわめて大きいこと、大部分の言語が屈折を行わないこと、言語接触の影響が強いことにある。それに加えて、山奥で話される小規模な言語の多くは調査が困難で、しかも国境の紛争地域にあることが多い[18]。

初期の研究[編集]

18世紀に何人かの学者が、2つの古い文献を持つ言語であるチベット語とビルマ語の間に平行関係があることに注目した。 19世紀はじめに、ブライアン・ホートン・ホジソンらは北東インドの高地と東南アジアの文字を持たない言語も、チベット語やビルマ語と関係があることに注目した。 「チベット・ビルマ語族」という語は、1856年にジェームズ・リチャードソン・ローガンが使用した。ローガンは1858年にカレン語をこの語族に追加した[19][20]。 ステン・コノウが編集したインド言語調査の第3巻はイギリス領インド帝国で話されるチベット・ビルマ語族の諸言語を含んでいる[21]。

19世紀中頃から、「インドシナ」(Indo-Chinese)すなわち東南アジアの言語が4種類の語族からなることがローガンらによって明らかにされた。すなわち、チベット・ビルマ語族、タイ語族、モン・クメール語族、マライ・ポリネシア語族である。 1823年にユリウス・ハインリヒ・クラプロートは、ビルマ語・チベット語・中国語の3つは基礎語彙が一致するが、タイ語・モン語・ベトナム語はこれらとは大きく異なることに注目している[22][23]。 エルンスト・クーンはこれらの言語を「中国・シャム語」と「チベット・ビルマ語」の2つの語派に分けた[注釈 1]。 アウグスト・コンラーディは1896年の有名な分類においてこのグループをインドシナ語族と呼んだが、コンラーディはカレン語を除外した。インドシナ語族の名称は広く使われたが、コンラーディがベトナム語を除いたことは議論を呼んだ。フランツ・ニコラウス・フィンクは1909年にカレン語を中国・シャム語の第3の語派に含めた[24]。

ジャン・プシルスキは、アントワーヌ・メイエとマルセル・コーアンによる『世界の言語』(Les langues du monde, 1924)の章題として「シナ・チベット語族」の名を初めて使用した[25]。 プシルスキはコンラーディの2つの語派の区別を保ち(チベット・ビルマ語派とシナ・ダイ語派)、ミャオ・ヤオ語族をダイ語派(タイ・カダイ語族)に含めた。

シェーファーとベネディクト[編集]

公共事業促進局の助成を受け、1935年に人類学者アルフレッド・L・クローバーはカリフォルニア大学バークレイ校においてシナ・チベット語文献学プロジェクトを立ちあげた。 このプロジェクトは1938年までロバート・シェーファーが、それ以降はポール・K・ベネディクトが監督した。 シェーファーとベネディクトの指導の下、言語学を専門としない30人のメンバーが入手できるかぎりのシナ・チベット語の文献を収集した。 その結果は15巻からなるタイプ原稿の「シナ・チベット語言語学」にまとめられ、8部が作られた[21][注釈 2]。 この書物が出版されることはなかったが、その後のシェーファーの論文、シェーファーによる5巻の『シナ・チベット語入門』、およびベネディクトの『シナ・チベット語概要』を書くためのデータとして使われた[27]。

ベネディクトは『シナ・チベット語概要』の原稿を1941年には書きあげていたが、出版されたのは1972年だった[28]。ベネディクトはシナ・チベット語族の完全な系統図を描くかわりに、5つの主要な言語の比較によってチベット・ビルマ祖語を構築した(ときに別の言語の比較も使用した)[29]。ベネディクトは音節頭子音として有声と無声の2つの系列を認めた。無気音と帯気音の区別はチベット語には残っているが他の大半の言語で失われた子音連結から発生したと考えた[30]。したがって、ベネディクトによる音節頭子音の再構は以下のようになる[31]:

| TB | チベット語 | チンポー語 | ビルマ語 | ガロ語 | ミゾ語 | スゴ・カレン語 | 上古中国語[注釈 3] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| *k | k(h) | k(h) ~ g | k(h) | k(h) ~ g | k(h) | k(h) ~ h | *k(h) |

| *g | g | g ~ k(h) | k | g ~ k(h) | k | k(h) ~ h | *gh |

| *ŋ | ŋ | ŋ | ŋ | ŋ | ŋ | y | *ŋ |

| *t | t(h) | t(h) ~ d | t(h) | t(h) ~ d | t(h) | t(h) | *t(h) |

| *d | d | d ~ t(h) | t | d ~ t(h) | t | d | *dh |

| *n | n | n | n | n | n | n | *n ~ *ń |

| *p | p(h) | p(h) ~ b | p(h) | p(h) ~ b | p(h) | p(h) | *p(h) |

| *b | b | b ~ p(h) | p | b ~ p(h) | p | b | *bh |

| *m | m | m | m | m | m | m | *m |

| *ts | ts(h) | ts ~ dz | ts(h) | s ~ tś(h) | s | s(h) | *ts(h) |

| *dz | dz | dz ~ ts ~ ś | ts | tś(h) | f | s(h) | ? |

| *s | s | s | s | th | th | θ | *s |

| *z | z | z ~ ś | s | s | f | θ | ? |

| *r | r | r | r | r | r | γ | *l |

| *l | l | l | l | l | l | l | *l |

| *h | h | ∅ | h | ∅ | h | h | *x |

| *w | ∅ | w | w | w | w | w | *gjw |

| *y | y | y | y | tś ~ dź | z | y | *dj ~ *zj |

同系語の音節頭子音は同一の調音位置と調音方法を持つ傾向があるが、無声・有声および無気・帯気の別はしばしば予想できない[32]。 この不規則性はロイ・アンドリュー・ミラーの攻撃するところになった[33]。一方ベネディクト説の支持者はこの問題を接頭辞が脱落したことに求めた[34]。 この問題は現在にいたるも解決していない[32]。 現在もシナ・チベット語族の存在を認めない数少ない学者のひとりであるクリストファー・ベックウィズは、この問題と、共通シナ・チベット語の形態論が再構できないこと、多くの共通語彙が中国語からチベット・ビルマ語族への借用語であることを論拠としてあげている[35][36]。

文献の研究[編集]

上古中国語はシナ・チベット語の中でとびぬけて古い記録を持つ言語である。甲骨文は紀元前1200年にさかのぼり、紀元前1千年紀に書かれた大量の文献が残っているが、漢字は音素文字ではない。学者は中古音や漢字の声符、詩の押韻などから上古音を再構しようとしている。ベネディクトとシェーファーは最初期の再構であるベルンハルド・カールグレンの『Grammata Serica Recensa』の音を使用している。 しかしカールグレンの上古音は多くの音が不揃いな分布をなしており、扱いづらい[37]。最近の学者は他の根拠を利用してカールグレンの上古音を改訂している。それらの提案のいくつかはシナ・チベット語族の同系語にもとづいているが、あるものは中国語内部に支持する根拠が存在する[38]。 たとえば最近の上古音の再構ではカールグレンの15の母音から6母音体系に変更している。この体系ははじめニコラス・ボドマンがチベット語との比較をもとに考案したものである[39]。同様に、カールグレンの *l は *r に変更され、別な子音が *l と解釈されるようになった。これはチベット・ビルマ語との同系語のほかに外国語の借音表記からも支持される[40]。中国語が本来非声調言語であり、中古音の声調は音節末子音から発達したという考えを支持する学者が増えつつある。そのような音節末子音のうち、去声の来源となった *-s の一部は、シナ・チベット祖語から継承された接尾辞と考えられている[41]。上古音 *-s の機能は多岐に渡り、

・名詞化 (例: 中古音「高」kaw "高い" > kawH "高さ", チベット語 za "食べる" > zas "食べ物")

・使役 (例: 中古音「買」mɛX >「賣」mɛH, リンブー語 haːp "泣く" > haːps "泣かせる")

・適用態 (例: 中古音「渇」khat >「愒」khajH, リンブー語 haːpt "〜のために泣く")

...などが挙げられる[42]。

チベット語は、7世紀なかばの吐蕃時代以来広く文字に書かれている。ビルマ語の初期の記録(12世紀のミャゼディ碑文など)はより限定的であるが、後には広く文献が発達した。チベット語とビルマ語はともに古代インドのブラーフミー文字に由来する音素文字で記録されている。比較の作業はこれらの言語の保守的な文語を利用して行われる。チベット語についてはハインリヒ・アウグスト・イェシュケの辞書、ビルマ語についてはアドニラム・ジャドソンの辞書が使われる。ただしどちらの辞書も異なる時代の語彙を含む[43]。

西夏(1038-1227)の言語である西夏語も多くの文献が残っている。西夏語は漢字に着想を得た表語文字で記されており、多言語辞書が存在するものの、その解釈にはさまざまな困難がある[44]。

龔煌城は古代中国語、チベット語、ビルマ語、西夏語を比較してその音対応規則を確立しようとした[29][45]。龔はチベット語やビルマ語の /a/ が古代中国語の *a と *ə の2つの母音に対応することを見出した[46]。このことは中国語がチベット・ビルマ語とは異なる語派に属する証拠と考えられてきたが、Hill (2014a) はビルマ語でも *-aj (> -ay) と *-əj (> -i) が区別されることを発見し、したがって *ə > *a の変化はチベット語とビルマ語で独立に起きたと考えるべきだと主張している[47]。

フィールドワーク[編集]

シェーファーとベネディクトが使用した無文字言語の記述は、多くが宣教師や植民地政府の統治者によって記録されたものであり、言語学的にみた正確さに問題がある[48][49]。 小さなシナ・チベット語族の言語の大部分は近づきがたい山間地で話されており、その多くは政治的・軍事的に敏感な地域であって、調査が禁じられている。 1980年代まで、もっともよく調査されていた地域はネパールと北部タイであった[50]。 1980年代から1990年代にかけて、ヒマラヤと中国南西部の新しい調査が公刊された。中でも特に興味深いのは、この時期以降、数多くの文献が出版されるようになったチアン語群(四川省などで話される)の「発見」である[51][52]。

系統[編集]

シナ・チベット語族とされる言語グループの系統は、諸説あるが、下記の通り列挙する。

シナ語派[編集]

- シナ語派 (Sinitic)

チベット・ビルマ語派[編集]

- チベット・ビルマ語派 (Tibeto-Burman)

- 中央語群 (Central)

- en:Tibeto-Kanauri languages

- en:Bodish languages

- en:Tamangic languages (West Bodish)

- タマン語

- グルン語

- en:Thakali language

- en:Manang language、en:Manang language、en:Nar Phu language

- en:Chantyal language

- en:Ghale languages - タマン語との関連があるが、分類に関しては不確定。

- East-Central Bodish

- チベット諸語 (Central Bodish; Tibetan) - 中国チベット自治区及び青海省周辺のチベット民族の言語。独自の表音文字チベット文字をもつ。

- 東ボディッシュ諸語 - メンパ族

- en:Dakpa language

- ザラ語

- ブムタン語

- en:Tawang language - アルナーチャル・プラデーシュ州

- オレ語 (Black Mountain Monpa) - en:Black Mountains (Bhutan)

- en:Tamangic languages (West Bodish)

- en:West Himalayish languages

- Kumaon-Garhwal (Almora)

- Byangsi-Chaudangsi

- en:Darmiya language (Darma)

- en:Rongpo language (Rongpo)

- en:Rangas language (Rangkas)

- Lahul

- en:Tinani language (Tinan)

- en:Gahri language (Bunan)

- en:Pattani language (Manchad)

- Kulu

- en:Kanashi language (Kanashi)

- Kinnar

- en:Kinnauri language (Kinnauri)

- Chitkuli

- Tukpa

- Thebörskad

- en:Sunam language (Sungnam)

- en:Kinnauri language (Kinnauri)

- Zhangzhung

- en:Zhang-Zhung language (Zhangzhung)

- Kumaon-Garhwal (Almora)

- ゴンドゥク語?

- en:Bodish languages

- en:Mahakiranti languages

- en:Baima language

- レプチャ語 (Lepcha) - ロン語とも言う。シッキムにて使用されている。

- ネワール語 (Nepal Bhasa) - ネパールタライ平原周辺のネワール族の言語など

- en:Tibeto-Kanauri languages

- en:Digaro languages - en:Mishmi people(en:Idu Mishmi[要曖昧さ回避]/ローバ族(zh:珞巴语)、en:Digaro Mishmi[要曖昧さ回避]、en:Miju Mishmi tribe/Kammaan)

- カマルパ語群 (Kamarupan)

- en:Kamrupi[要曖昧さ回避] - en:Kamarupa

- クキ・チン諸語 (Kukish-Chin) - ミャンマー西部チン州周辺のクキ族・チン族の言語

- タニ諸語 (Tani)

- ダフラ語 (Dafla)

- en:Bodo–Koch languages

- チアン語群 (Qiangic)

- チンポー・カチン語群 (Jingpho-Nungish-Luish)

- ビルマ・ロロ・ナシ語群 (Lolo-Burmese-Naxi)

- ビルマ諸語

- Burmic

- ビルマ語の方言

- ビルマ語 (Burmese) - ビルマ族

- ラカイン語

- en:Yaw dialect (Yaw)

- en:Burmese dialects#Taninthayi Division dialects (Taninthayi) - タニンダーリ管区

- Tavoyan dialects

- Intha dialect

- en:Achang language

- en:Xiandao language

- en:Hpon language

- Danu language

- ビルマ語の方言

- Maruic

- en:Zaiwa language (Atsi)

- en:Zaiwa language (Bola)

- en:Lashi language

- en:Maru language (Lhao Vo)

- Burmic

- ロロ諸語 (Lolo)

- ナシ語 (Naxi) - 中国雲南省周辺のナシ族の言語。トンパ文字という象形文字がある。

- ビルマ諸語

- カレン諸語 (Karenic) - ミャンマー・タイ国境周辺のカレン族の言語

- パーオー語 (Pa'O) - パーオー族

- ポー・カレン諸語 (Pwo Karen)

- スゴウ・ブゲ諸語 (Sgaw–Bghai)

- ブゲ諸語 (Bghai)

- en:Lahta language

- en:Padaung language (Padaung Karen/Kayan) - パダウン族

- en:Bwe Karen language (Bwe Karen/Bghai)

- Geko language (Geko Karen/Yinbaw)

- en:Geba Karen language

- ブレ諸語 (Brek)

- カヤー語 (Kayah) - カレンニー族

- Eastern Kayah dialect

- Western Kayah dialect

- Yintale dialect

- Manumanaw dialect

- スゴー諸語 (Sgaw)

- Sgaw dialect

- Paku Karen dialect

- Mopwa dialect

- Wewaw dialect

- ブゲ諸語 (Bghai)

- ペー語 (Bai) - 中国雲南省大理周辺のペー族(白族)の言語(ロロ諸語に入れる説、シナ語派に入れる説もある)

- 中央語群 (Central)

所属未定の言語[編集]

インド、アルナーチャル・プラデーシュ州の言語Hruso語, Miji諸語, Puroik語などは元来シナ・チベット語族の一言語とされてきたが、最近になって、孤立した言語ではないかとの見方が出てきている[53]。

再構[編集]

シナ・チベット語族 (トランス・ヒマラヤ語族) の共通祖先にあたる祖語は、Benedict (1972)[54]、Matisoff (2003)[55]、Hill (2019)[56]等により再構が試みられてきた。ベネディクトは主にチベット語、ジンポー語、ビルマ語、ガロ語、ミゾ語のデータを利用して[57]、チベット・ビルマ祖語の音韻体系と約700の語根を再構したほか、これをカールグレンの再構した上古中国語と比較している。Hillはバクスターとサガールによる最新の上古中国語研究を参照しつつ、トランス・ヒマラヤ祖語からチベット語・ビルマ語・中国語が分岐した過程を説明する幾つかの音法則を提示している[58]。

類型論的特徴[編集]

語順[編集]

漢語・ペー語・カレン諸語・ムル諸語といった例外も見られるが、シナ・チベット語族はSOV型を基本語順とする言語が多い[59]。シナ・チベット言語学における主流な見解は、SOVがより古い語順であり、漢語・ペー語・カレン諸語は東南アジア言語連合の影響によりSVO型になったというものである[60][61]。こうした定説には異論も存在する[62]。

音韻論[編集]

声調の対立は、シナ・チベット語族に広く認められる特徴である一方、チベット諸語に属するプーリク語のように、これを欠く言語も皆無ではない[63]。ロロ・ビルマ語群をはじめ、発声様式の対立を持つ言語もある[64] 。ベネディクトはチベット・ビルマが二種類の声調を持つと主張していたのに対して、マティソフは個々言語における声調体系がそれぞれ独自に発展を遂げたものとして(声調発生)、祖語レベルでの声調の対立を特に想定していない[13]。

形態論[編集]

語の構造[編集]

シナ・チベット語族は、古典的な形態的類型論において、孤立語に分類されうる言語(漢語・ロロ・ビルマ語群)から、複統合語(四川省等のギャロン語・ネパール等のキランティ諸語)までを含んでいる[65]。

ヴォイスと有声性の交替[編集]

他動性に関わる音節初頭子音の交替は、シナ・チベット語族の様々な言語において確認されている。こうした言語が持つ、初頭子音が無声子音(あるいは有気音)の場合、他動詞・使役動詞、有声子音(あるいは無気音)の場合、自動詞・逆使役動詞となるようなペアは、かつて存在した形態論上の派生に由来するものと見られる[66][67]。中国語においても、「見」(他動詞)と「現」(自動詞)といった動詞のペアがしばしば見られる(バクスター・サガールによる上古音では、それぞれ*[k]ˤen-s 、*N-[k]ˤen-sと再構)[67][68]。

能格性[編集]

アラインメントの観点では、能格言語の多いシナ・チベット語族であるが、 能格の標示は祖語に由来するものでなく、祖語の分岐後に生じた特徴とされる[69]。

人称標示[編集]

シナ・チベット語族は、人称標示の体系を備えた言語も多い[70]。とりわけ、キランティ諸語やジャプク語のようなギャロン諸語は、逆行形を標示する接頭辞を持ち、他動詞文において、人称階層(具体的な順序は言語ごとに異なる)において動作主が被動作者を下回る場合に、この逆行形が用いられる[71]。

証拠性など[編集]

情報源の文法的標示に関わる証拠性は、チベット・ビルマ語派において全く稀な特徴ではなく、しばしば極めて複雑な体系が認められる[72] 。ミラティビティやエゴフォリシティのような比較的近年知られるようになった文法範疇の研究でも、チベット・ビルマ語派は大きな役割を果たしてきた[73][74][75]。

他語族との関係[編集]

- ナ・デネ語族との近縁性が一部で指摘されている[76][77]。同じくナ・デネ語族と近縁なエニセイ語族(両者でデネ・エニセイ語族を成す)やブルシャスキー語、コーカサス諸語、バスク語等とともに、デネ・コーカサス大語族を成すという仮説もある。

- オーストロネシア語族とシナ・オーストロネシア語族を成すという見方もある[78]。

話者の遺伝子[編集]

シナ・チベット語族の話者はY染色体ハプログループO2、特にO2a2b1-M134と関連している[79]。ただしチベット人には東アジア最古層のD系統が最大49%の高頻度でみられる[80]。一方で周時代の中国北部の古人骨からは、ハプログループQ (Y染色体)が59%の高頻度で見つかっており[81]、元来のシナ・チベット語の担い手としてQ系統が想定できるかもしれない。

参考文献[編集]

- Aikhenvald, Alexandra Y.; LaPolla, Randy J. (2007), “New perspectives on evidentials: a view from Tibeto-Burman”, Linguistics of the Tibeto-Burman Area 30 (2): 1–16.

- Baxter, William H. (1992), A Handbook of Old Chinese Phonology, Berlin: Mouton de Gruyter, ISBN 978-3-11-012324-1.

- Baxter, William H.; Sagart, Laurent (2014), Old Chinese: A New Reconstruction, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-994537-5.

- Beckwith, Christopher I. (1996), “The Morphological Argument for the Existence of Sino-Tibetan”, Pan-Asiatic Linguistics: Proceedings of the Fourth International Symposium on Languages and Linguistics, January 8–10, 1996, Bangkok: Mahidol University at Salaya, pp. 812–826.

- Benedict, Paul K. (1942), “Thai, Kadai, and Indonesian: A New Alignment in Southeastern Asia”, American Anthropologist 44 (4): 576–601, doi:10.1525/aa.1942.44.4.02a00040, JSTOR 663309.

- Bodman, Nicholas C. (1980), “Proto-Chinese and Sino-Tibetan: data towards establishing the nature of the relationship”, in van Coetsem, Frans; Waugh, Linda R., Contributions to historical linguistics: issues and materials, Leiden: E. J. Brill, pp. 34–199, ISBN 978-90-04-06130-9.

- DeLancey, Scott (1997), “Mirativity: The grammatical marking of unexpected information”, Linguistic Typology 1: 33–52, doi:10.1515/lity.1997.1.1.33.

- van Driem, George (2001), Languages of the Himalayas: An Ethnolinguistic Handbook of the Greater Himalayan Region, Brill, ISBN 978-90-04-12062-4.

- Gong, Hwang-cherng (1980), “A Comparative Study of the Chinese, Tibetan, and Burmese Vowel Systems”, Bulletin of the Institute of History and Philology (Academia Sinica) 51: 455–489.

- Hale, Austin (1982), Research on Tibeto-Burman Languages, State-of-the-art report, Trends in linguistics, 14, Walter de Gruyter, ISBN 978-90-279-3379-9.

- Handel, Zev (2008), “What is Sino-Tibetan? Snapshot of a Field and a Language Family in Flux”, Language and Linguistics Compass 2 (3): 422–441, doi:10.1111/j.1749-818X.2008.00061.x.

- Hill, Nathan W. (2014a), “Cognates of Old Chinese *-n, *-r, and *-j in Tibetan and Burmese”, Cahiers de Linguistique Asie Orientale 43 (2): 91–109, doi:10.1163/19606028-00432p02

- Hill, Nathan W. (2014b), “Sino-Tibetan: Part2, Tibetan”, in Lieber, Rochelle; Štekauer, Pavol, The Oxford Handbook of Derivational Morphology, Oxford: Oxford University Press, pp. 620-630.

- Hill, Nathan W. (2019). The Historical Phonology of Tibetan, Burmese, and Chinese. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781316550939

- Jacques, Guillaume (2016), “How many *-s suffixes in Old Chinese?”, Bulletin of Chinese linguistics 9 (2): 205–217.

- Guillaume, Jacques; Pellard, Thomas (2020), “Phylogenies based on lexical innovations refute the Rung hypothesis”, Diachronica 38 (1): 1–24, doi:10.1075/dia.19058.jac, ISSN 0176-4225.

- Klaproth, Julius (1823), Asia Polyglotta, Paris: B.A. Shubart.

- Kuhn, Ernst (1889), “Beiträge zur Sprachenkunde Hinterindiens”, Sitzungsberichte der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Philologische und Historische Klasse, Sitzung vom 2 März 1889: 189–236.

- Logan, James R. (1856), “The Maruwi of the Baniak Islands”, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia 1 (1): 1–42.

- Matisoff, James A. (1991), “Sino-Tibetan Linguistics: Present State and Future Prospects”, Annual Review of Anthropology 20: 469–504, doi:10.1146/annurev.anthro.20.1.469, JSTOR 2155809.

- Miller, Roy Andrew (1974), “Sino-Tibetan: Inspection of a Conspectus”, Journal of the American Oriental Society 94 (2): 195–209, JSTOR 600891.

- Przyluski, J.; Luce, G. H. (1931), “The Number 'A Hundred' in Sino-Tibetan”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 6 (3): 667–668, doi:10.1017/S0041977X00093150.

- Sagart, Laurent (1999), “The origin of Chinese tones”, Proceedings of the Symposium/Cross-Linguistic Studies of Tonal Phenomena/Tonogenesis, Typology and Related Topics: 91-104.

- San Roque, Lila; Floyd, Simeon; Norcliffe, Elisabeth (2018), “Egophoricity: An introduction”, in Simeon Floyd; Elisabeth Norcliffe; Lila San Roque, Egophoricity, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 1–78, doi:10.1075/tsl.118.01san, ISBN 978-90-272-0699-2, ISSN 0167-7373.

- Sapir, Edward (1925), “Review: Les Langues du Monde”, Modern Language Notes 40 (6): 373–375, JSTOR 2914102.

- Zhang, Lian (1987), The Consonant System of Middle-Old Tibetan and the Tonogenesis of Tibetan.

- Zhang, Shuya; Jacques, Guillaume; Lai, Yunfan (2019), “A study of cognates between Gyalrong languages and Old Chinese”, Journal of Language Relationship (Gorgias Press LLC) 17 (1-2): 73–92, doi:10.31826/jlr-2019-171-210, ISSN 2219-4029.

- Thurgood, Graham (2003), “A subgrouping of the Sino-Tibetan languages”, in Thurgood, Graham; LaPolla, Randy J., The Sino-Tibetan languages, London: Routledge, pp. 3–21, ISBN 978-0-7007-1129-1.

関連項目[編集]

- クラ・ダイ語族・・・従来はシナ・チベット語族の一部とされた[1][2]が、現在では独立の語族とするのが普通である。

- モン・ミエン語族・・・従来はシナ・チベット語族の一部とされた[1][2]が、現在では独立の語族とするのが普通である。

脚注[編集]

- ^ Kuhn (1889), p. 189: "wir das Tibetisch-Barmanische einerseits, das Chinesisch-Siamesische anderseits als deutlich geschiedene und doch wieder verwandte Gruppen einer einheitlichen Sprachfamilie anzuerkennen haben." (van Driem (2001), p. 264 にも引用)

- ^ The volumes were: 1. Introduction and bibliography, 2. Bhotish, 3. West Himalayish, 4. West central Himalayish, 5. East Himalayish, 6–7. Digarish–Nungish, 8. Dzorgaish, 9. Hruso, 10. Dhimalish, 11. Baric, 12. Burmish–Lolish, 13. Kachinish, 14. Kukish, 15. Mruish.[26]

- ^ カールグレンによる。ただし帯気音は h、 i̯ は j に直す

出典[編集]

- ^ a b c 『講座 言語 第6巻 世界の言語』北村甫編、橋本萬太郎ら共著(大修館書店)

- ^ a b c 『世界の言語と国のハンドブック』下宮忠雄(大学書林)

- ^ Driem, George van (2013-01-12). Owen-Smith, Thomas; Hill, Nathan. eds. Trans-Himalayan Linguistics. Berlin, Boston: DE GRUYTER. doi:10.1515/9783110310832.11. ISBN 978-3-11-031083-2

- ^ Laurent Sagart; Guillaume Jacques; Yunfan Lai; Robin J. Ryder; Valentin Thouzeau; Simon J. Greenhill; Johann-Mattis List (May 2019). “Dated language phylogenies shed light on the ancestry of Sino-Tibetan”. Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (21): 10317-10322. doi:10.1073/pnas.1817972116 2021年5月16日閲覧。.

- ^ “Origin of Sino-Tibetan language family revealed by new research”. ScienceDaily. (2019年5月6日) 2021年5月16日閲覧。

- ^ Zhang, M.; Yan, S.; Pan, W. (24 April 2019). “Phylogenetic evidence for Sino-Tibetan origin in northern China in the Late Neolithic.”. Nature 569 (2019): 112–115. doi:10.1038/s41586-019-1153-z 2021年5月16日閲覧。.

- ^ “Linguistics: The roots of the Sino-Tibetan language family”. nature asia. (2019年4月25日) 2021年5月16日閲覧。

- ^ Matisoff (2003), pp. 3–5.

- ^ Thurgood (2003), p. 6.

- ^ van Driem (2001), p. 352.

- ^ Benedict (1972), p. 2.

- ^ van Driem (2001), pp. 343–346.

- ^ a b Matisoff 2003, p. 12.

- ^ Sagart (1999).

- ^ Zhang (1987), pp. 1–3, 87–113.

- ^ Jacques, Guillaume; Pellard, Thomas (2021-02-03). “Phylogenies based on lexical innovations refute the Rung hypothesis” (英語). Diachronica 38 (1): 1–24. doi:10.1075/dia.19058.jac. ISSN 0176-4225.

- ^ Hill (2014b).

- ^ Handel (2008), pp. 422, 434–436.

- ^ Logan (1856), p. 31.

- ^ Logan (1858).

- ^ a b Hale (1982), p. 4.

- ^ van Driem (2001), p. 334.

- ^ Klaproth (1823), pp. 346, 363–365.

- ^ van Driem (2001), p. 344.

- ^ Sapir (1925), p. 373.

- ^ Miller (1974), p. 195.

- ^ Miller (1974), pp. 195–196.

- ^ Matisoff (1991), p. 473.

- ^ a b Handel (2008), p. 434.

- ^ Benedict (1972), pp. 20–21.

- ^ Benedict (1972), pp. 17–18, 133–139, 164–171.

- ^ a b Handel (2008), pp. 425–426.

- ^ Miller (1974), p. 197.

- ^ Matisoff (2003), p. 16.

- ^ Beckwith (1996).

- ^ Beckwith (2002b).

- ^ Matisoff (1991), pp. 471–472.

- ^ Baxter (1992), pp. 25–26.

- ^ Bodman (1980), p. 47.

- ^ Baxter (1992), pp. 197, 199–202.

- ^ Baxter (1992), pp. 315–317.

- ^ Jacques (2016).

- ^ Beckwith (2002a), pp. xiii–xiv.

- ^ Thurgood (2003), p. 17.

- ^ Gong (1980).

- ^ Handel (2008), p. 431.

- ^ Hill (2014a), pp. 97–104.

- ^ Matisoff (1991), pp. 472–473.

- ^ Hale (1982), pp. 4–5.

- ^ Matisoff (1991), pp. 470, 476–478.

- ^ Handel (2008), p. 435.

- ^ Matisoff (1991), p. 482.

- ^ Blench, Roger; Post, Mark (2011), (De)classifying Arunachal languages: Reconstructing the evidence (PDF)

- ^ Benefict 1972.

- ^ Matisoff 2003.

- ^ Hill 2019.

- ^ Benefict 1972, p. 13.

- ^ Hill 2019, p. 1.

- ^ Dryer (2003), p. 43.

- ^ Dryer (2003), pp. 43–45.

- ^ Charles N. Li & Sandra A. Thompson (1974). “An explanation of word order change SVO > SOV”. Foundations of Language 12: 201–214.

- ^ Djamouri, Redouane; Paul, Wautraud; Whitman, John (2007). “Reconstructing VO constituent order for proto-Sino-Tibetan”. 8th International Conference on Historical Linguistics.

- ^ Benedict 1972, p. 85.

- ^ Matisoff 2003, p. 241.

- ^ Sagart et al. (2019), pp. 10319–10320.

- ^ LaPolla (2003), pp. 23.

- ^ a b Shuya, Jacques & Yunfan 2019, p. 74.

- ^ Baxter & Sagart 2014, p. 54.

- ^ LaPolla (2003), pp. 34–35.

- ^ Jacques & Pellard 2022, p. 2.

- ^ Jacques & Pellard 2022, pp. 3–4.

- ^ Aikhenvald & LaPolla 2007, p. 3.

- ^ DeLancey 1997.

- ^ Aikhenvald & LaPolla 2007, p. 11.

- ^ San Roque, Floyd & Norcliffe 2018, pp. 5–6.

- ^ Shafer, Robert (1952), "Athapaskan and Sino-Tibetan", International Journal of American Linguistics, 18 (1): 12–19, doi:10.1086/464142, JSTOR 1263121.

- ^ Caveney, Geoffrey (2014). "SINO-TIBETAN ŋ- AND NA-DENE *kw- / *gw- / *xw-: 1 st PERSON PRONOUNS AND LEXICAL COGNATE SETS / 漢藏語的 ŋ- 及納得內語的 *kw- / *gw- / *xw-: 第一人稱代詞及詞匯同源組". Journal of Chinese Linguistics. 42 (2): 461–487. ISSN 0091-3723. JSTOR 24774894.

- ^ Sagart, Laurent (2005), "Sino-Tibetan–Austronesian: an updated and improved argument", in Sagart, Laurent; Blench, Roger; Sanchez-Mazas, Alicia (eds.), The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics, London: Routledge Curzon, pp. 161–176, ISBN 978-0-415-32242-3.

- ^ 崎谷満『DNA・考古・言語の学際研究が示す新・日本列島史』(勉誠出版 2009年)

- ^ Hammer MF, Karafet TM, Park H et al. (2006). "Dual origins of the Japanese: common ground for hunter-gatherer and farmer Y chromosomes". J. Hum. Genet. 51 (1): 47–58. doi:10.1007/s10038-005-0322-0. PMID 16328082.

- ^ Zhao, Y. B., Zhang, Y., Li, H. J., Cui, Y. Q., Zhu, H. & Zhou, H. Ancient DNA evidence reveals that the Y chromosome haplogroup Q1a1 admixed into the Han Chinese 3 000 years ago. Am. J. Hum. Biol. 26, 813–821 (2014).

French

French Deutsch

Deutsch