エドワード8世の退位

エドワード8世の退位(英語: Abdication of Edward VIII)は、1936年に行われたイギリスの君主の退位。当時の王・皇帝だったエドワード8世が、最初の夫と離婚した後、再婚した夫との離婚話を進めていたアメリカ人のソーシャライト、ウォリス・シンプソンに求婚したことから始まり、大英帝国の憲政を揺るがす危機に発展した。

この結婚には、イギリス本国とイギリス連邦の自治領の政府が反対した。宗教的、法的、政治的、道義的な観点から反対意見が出されたのである。イギリスの君主であるエドワードは、イングランド国教会の名目上の頭領であり、イングランド国教会は離婚者の元配偶者が存命の場合、教会で再婚する事を認めていなかった[注釈 1]。このため、エドワードはシンプソンと結婚した上で、玉座にとどまる事はできず、過去に2度の婚姻歴があったシンプソンは、政治的にも社会的にも王妃の候補として不適任と広く見なされていた。エスタブリッシュメントの間では、彼女は国王への愛より、財産や地位を目当てにしていると思われていたにもかかわらず、エドワードは、シンプソンを愛しており、彼女の2度目の離婚が成立したらすぐにでも結婚するつもりだと宣言した。

シンプソンを王妃として受け入れる事への広範な拒否反応、そしてエドワードが彼女との結婚をあきらめる事を拒否した事によって、1936年12月の彼の退位につながった[注釈 2]。

彼の後継者として弟のアルバートが、ジョージ6世として即位した。エドワードは退位の翌年、ウィンザー公爵位と殿下の称号が与えられ、シンプソンと結婚した。夫妻は夫が35年後に没するまで婚姻を継続した。

交際発覚まで[編集]

1931年1月10日、プリンス・オブ・ウェールズだったエドワードは、ファーネス子爵夫人から、イギリスの海運会社経営者アーネスト・アルドリッチ・シンプソンのアメリカ人妻であるウォリス・シンプソンを紹介された。アーネスト・シンプソンはウォリスの2番目の夫で、最初の夫だったアメリカ海軍パイロットのウィン・スペンサーとは1927年に離婚している。1934年、エドワードと交際中だったファーネス夫人がアメリカの親戚を訪ねている間に、ウォリス・シンプソンとエドワードが恋愛関係になったと一般的に言われている。しかし、エドワードは父のジョージ5世に対して、シンプソンとは肉体関係にはなく、彼女を愛人と表現するのは不適切だと断固と主張した[3]。エドワードはシンプソンとの関係によって、彼の両親との関係をさらに弱める事になった。ジョージ5世とメアリー王妃は、1935年にバッキンガム宮殿でシンプソンに謁見したものの[4]、その後、彼らは彼女を迎え入れる事を拒否した[5]。エドワードとシンプソンは、ひそかにロンドン警視庁の特別部によって尾行されており、彼らの関係の性質や、ウォリス・シンプソンの私生活について、「悪質なゴシップの追求」や「秘密の恋人」の特定を含む調査報告書が作成された[6]。疑わしい過去を持つアメリカ人の離婚経験者が、法定推定相続人に重大な影響力を持つという観測は、政府や政府関係者の間に不安をもたらした[7]。

1936年1月20日、エドワード8世が父の跡を継いだ後、シンプソンは国王の賓客としてより多くの公式行事に出席した。彼女の名前は王室行事日報に定期的に登場していたにもかかわらず、彼女の夫の名前は目立たなかった[8]。その年の夏、国王は恒例のバルモラル城の長期滞在を避け、シンプソンと地中海東部で休暇を過ごした。この事はアメリカやヨーロッパ大陸の報道機関で広く取り上げられたが、イギリスの報道機関は沈黙を守っていた。 しかし、外国の報道に接する事ができたカナダ人や外国在住のイギリス人は、その報道に大きな衝撃を受けた[9]。

10月になると、上流社会や外国では、エドワードはシンプソンの離婚が成立して自由の身になったら、結婚するつもりではないかと噂されるようになった[10]。 同月末には、彼女が離婚を申請し、アメリカの報道機関が彼女と国王の結婚が間近に迫っていると報じた事で、危機は一気に高まった[11]。11月13日、国王秘書官アレック・ハーディングは、国王に警告の手紙を出した。「陛下とシンプソン夫人の友好関係に関するイギリスの報道機関の沈黙は維持できそうにありません... 報道機関が率直に報じている外国在住のイギリス人からの手紙から判断すると、その影響は大きな物になるでしょう[12]。」イギリスの上級閣僚たちはハーディングが国王に手紙を書いた事を察知しており、彼の手紙の下書きにも関わったとも推測されている[13]。

翌週の月曜日(11月16日)、国王はスタンリー・ボールドウィン首相をバッキンガム宮殿に招き、シンプソンと結婚するつもりである事を伝えた。ボールドウィンは、そのような結婚は国民に受け入れられないと答えた上で、「王妃は一国の妃になるのです。だから、王妃を選ぶ時には、国民の声を聞かなければなりません。」と述べた[14]。ボールドウィンの考えは、元オーストラリア首相でロンドン駐在のオーストラリア高等弁務官だったスタンレー・ブルースも共有していた。ハーディングが国王に手紙を出した同じ日、ブルースはハーディングに面会した後、ボールドウィンに手紙を出し、国王とシンプソンの結婚に恐怖を感じている事を伝えている[15]。

この状況下でも、イギリスのマスコミはこの問題について沈黙を守っていたが、12月1日にブラッドフォード主教のアルフレッド・ブラントが教区会議で演説を行い、国王が神の恩寵を必要としている事に言及し、 「私たちは、彼が自らの必要性を認識している事を願っています。私たちの中には、彼が自らの必要性に気づいている事をもっと積極的に示してほしいと思う人もいます[16]。」と述べた。これは、危機に対する著名人最初の公式発言として報道され、12月3日の一面トップを飾るニュースとなった[17]。しかし、後にその事を聞かれた主教は、演説の原稿を書いた時点ではシンプソンの事は知らなかったし、国王が教会の礼拝に参列してない事に対する失望について述べた物と答えている[18]。2日後、エドワードの職員の助言により、シンプソンはイギリスを離れて南フランスに向かい、マスコミの激しい注目から逃れようとした。彼女も国王も、この別離に大きな衝撃を受けていた。涙の出発の際、国王は「私は絶対に君を諦めない。」と言った[19]。

反対意見[編集]

複数の方面から国王と彼の結婚に対する反対意見が届いていた。王室を近代化し、より身近なものにしたいというエドワードの希望は、多くの国民から評価されていたが[20]、イギリスのエスタブリッシュメントからは不信感を抱かれていた[21]。エドワードは貴族たちの伝統や儀式を軽視する事によって貴族たちを動揺させ、多くの人々は、彼が受け入れられた社会的規範やモラルを放棄する事に不快感を覚えた[22]。

社会と道義[編集]

政府閣僚や王室は、ウォリス・シンプソンの経歴や行動は、王妃として受け入れがたい物だと考えていた。彼女に関する噂や陰口が出回った[23]。 国王の母であるメアリー王妃は、シンプソンが中国の売春宿で学んだ方法により、原因不明の性機能障害から解放する事でエドワードをある種の性的支配下に置いていたのではないかと述べた[24]。この視点は、カンタベリー大主教のチャプレンであるアラン・ドンも一部共有しており、彼は国王が「性的に異常であり、それが夫人が彼を支配している理由の説明になるかもしれない」と書いている[25]。 エドワード8世の公式伝記作家であるフィリップ・ジーグラーでさえ、「ある種のサドマゾヒスティックな関係があったに違いない... (エドワードは)彼女による自らへの軽蔑やいじめを楽しんでいた。」と述べている[26]。

シンプソンを尾行していた警察の刑事は、彼女は、エドワードとの交際中に、ガイ・トランドルという既婚の自動車整備士兼セールスマンとも交際していたと報告している[27]。 この事は、王族を含む体制側の幹部にも伝わっていた可能性がある[28]。 後に駐英アメリカ大使となったジョセフ・P・ケネディは彼女を「売春婦」呼ばわりし、彼の妻ローズは彼女との会食を拒んだ[29]。

ウォリスはエドワードの財産が目的であると思われており、彼の侍従は、彼女は「財産を確保した」として、最終的には彼の元を去るだろうと書いている[30]。後に首相となるネヴィル・チェンバレン(当時は財務大臣)は、日記の中で彼女の事を「国王に恋している訳でもなく、自分の目的のために彼を利用している。まったく不謹慎な女だ。彼女は既に金と宝石で彼を破滅させてしまった......」と書いた[31]。

戦間期の英米関係は緊張しており、イギリス人の大半はアメリカ人を王妃として受け入れる事に抵抗を覚えていた[32]。 当時、一部のイギリスの上流階級はアメリカ人を軽蔑し、社会的に劣っていると考えていた[33]。 一方でアメリカの一般市民は明確に結婚を支持しており[34]、ほとんどのアメリカの報道機関も同様であった[35]。

宗教と法律[編集]

当時、イングランド国教会は、元配偶者が存命中に離婚経験者が教会で再婚することを禁じていた。君主はイングランド国教会との関係を持つことが法律で定められており、その名目上の頭領、すなわち首長であった。1935年、イングランド国教会は「いかなる状況においても、キリスト教徒の男女が元配偶者の存命中に再婚できない」ことを再確認した[36]。カンタベリー大主教のコスモ・ゴードン・ラングは、イングランド国教会の首長である国王は、離婚経験者と結婚できないとした[37]。

もしエドワードが、2人の存命の元配偶者がいる離婚経験者のウォリス・シンプソンと民事婚の形で結婚したとするなら、それは教会の教義や、教会の職権上の責任者としての彼の役割と真っ向から対立することにつながった[38][注釈 3]

「性格の不一致」を理由にアメリカで成立したウォリスの最初の離婚は、イングランド国教会で認められたものではなく、イングランドの裁判所で争われた場合、イングランド法では認められなかった可能性がある。当時、イングランド国教会とイングランド法は、不貞行為のみを離婚事由として認めていたのである。その結果、この論法によるなら、彼女の2度目の結婚も、エドワードとの結婚も、重婚とみなされて無効とされる[42]。エドワードとウォリスの結婚直後に制定された1937年婚姻事件法によってその他複数の事由が離婚要件として認められた[43]。

政治[編集]

エドワードが、ウェールズの世界恐慌で寂れた鉱山の村を訪ねた際、「何かをしなければならない[44]。」と発言した事で、選挙で選出された政治家の間では、伝統的に立憲君主が避けてきた政治問題への干渉を行うのではないかという懸念が広がった。枢密院議長のラムゼイ・マクドナルドは、国王の発言について、「このような突飛な行為は制限すべきである。政治の領域への侵犯であり、憲政上監視されるべきだ。」と書いている[45]。 ウェールズでは、エドワードの発言が受けたものの[46]、 スコットランドでは、アバディーン王立診療所の新棟の開業式への出席を、父親の喪中である事を理由に拒否した事で、国民から大変な不評を買った。開業式の翌日、休暇中の彼の姿が新聞に掲載された。 彼はシンプソンに会う事を優先して公務を入れさせなかったのである[47]。

プリンス・オブ・ウェールズ時代、エドワードは労働党の郡議会議員を大っぴらに「奇人」呼ばわりし[48]、政府の方針に反した演説を行っていた[49]。国王になってからも、彼の大臣の助言を受け入れない姿勢は続き、イタリアがエチオピアに侵攻しても制裁を加える事に反対し、自国に亡命したエチオピア皇帝を迎える事を拒み、国際連盟の強化を支持しなかった[50]。

ウォリス・シンプソンがナチス・ドイツのエージェントである事を知らされたイギリス政府の関係者は、この結婚にさらなる懸念を深めた。外務省は、ドイツ国のヨアヒム・フォン・リッベントロップ駐英大使のリーク情報を入手し、それによれば、この結婚に反対する動機として「シンプソン夫人を通じて活動していた親独勢力への打撃になる」とする彼の強い見解が明らかになった[51]。 シンプソンは、エドワードに送付された政府の機密文書を入手し、それをフォート・ベルヴェデーレの邸宅に無造作に置いていたと噂された[52]。エドワードが退位してしばらくした後、フランスに逗留していたシンプソンの警備にあたっていた身辺警護官は、彼女が「ドイツに亡命する」可能性を示唆する報告書をダウニング街に送っていた[53]。

検討された選択肢[編集]

このような噂や議論の結果、イギリスの体制の中では、シンプソンが王妃になる事はできないという観測が強まっていった。スタンリー・ボールドウィン首相は、エドワードにシンプソンとの結婚は国民の大多数が反対するであろう事を明確に忠告し、もし大臣たちの忠告を聞かずに結婚するなら、内閣は総辞職する事になると迫った。国王は、後に自身で語った所によれば、「私は、シンプソン夫人が自由に結婚できるようになったら、すぐにでも結婚するつもりだ... もし政府が結婚に反対するなら、首相がそうするだろうと私に思わせたように、私は退位する準備ができている[54]。」と答えたという。 退位を示唆されて「驚いた[54]」ボールドウィンは、国王からの圧力を受けて3つの選択肢についてさらに検討する事に同意した。

- エドワードとシンプソンが結婚し、彼女が王妃となる(王室の結婚)。

- エドワードとシンプソンは結婚するが、彼女は王妃にはならず、代わりに何らかの儀礼称号を得る(貴賤結婚)。

- エドワードの退位と彼の子孫の王位継承権の放棄、これによって彼は憲政上の問題を引き起こす事なく、結婚に関するあらゆる決定を行えるようになる。

第2の選択肢は、ヨーロッパ大陸になら、エドワードの曽祖父にあたるヴュルテンベルク公アレクサンダーをはじめとする先例があったが、イギリスの憲政史上では類例がなかった。 自治領5ヵ国(オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、南アフリカ、アイルランド自由国)の首相に尋ねたところ、「第3の選択肢に代わるものはない」という意見が多数を占めた[55]。カナダ首相のウィリアム・ライアン・マッケンジー・キング、オーストラリア首相のジョゼフ・ライオンズ、南アフリカ首相のジェームズ・バリー・ミューニック・ヘルツォークは、第1と第2の選択肢に反対した。マッケンジー・キングはエドワードに対し「自分の心の中で正しいと信じる事」をすべきと助言し[56]、カナダ政府はシンプソンへの感情よりも義務を優先するよう訴えた[2]。カナダ総督のトゥイーズミュア卿は、バッキンガム宮殿とボールドウィンに、カナダ人は国王に深い愛情を抱いているが、エドワードが離婚経験者と結婚したら、カナダの世論は憤慨するだろうと伝えた[57]。ニュージーランド首相のマイケル・ジョセフ・サヴィッジは第1の選択肢を否定し、第2の選択肢については「もし、これらの線に沿った何らかの現実的な解決策があるなら......可能かも知れない」と考えるが、最終的には「本国政府の決定に導かれるだろう」と答えた[58]。アイルランド自由国の行政評議会議長のエイモン・デ・ヴァレラは、イギリス政府との応対の中で、アイルランド自由国はローマ・カトリックの国家であり、離婚が認められていないと述べた。彼は、イギリス国民がウォリス・シンプソンを受け入れないのであれば、退位が唯一の解決策であると考えた[59]。11月24日、ボールドウィンは、3人の主要な対抗勢力の政治家に相談した。第一野党の党首のクレメント・アトリーと自由党党首のアーチボルド・シンクレア、そしてウィンストン・チャーチルである。シンクレアとアトリーは、第1・第2の選択肢は受け入れられないという意見で一致し、チャーチルは政府を助ける事を約束した[60]。

しかし、チャーチルは政府を助けなかった。7月には、国王の法律顧問であるウォルター・モンクトンに離婚に反対するよう助言していたが、無視された[61]。 不倫が公になるとすぐに、チャーチルはボールドウィンと国王に対し、議会と国民の意見が反映されるまで決定を先延ばしにするよう圧力をかけ始めた[62]。チャーチルはタイムズ紙の編集者であるジェフリー・ドーソンに宛てた私信の中で、時が経てば国王のシンプソンに対する熱が冷めるかも知れないとして、引き延ばしは有益であると示唆していた[63]。 おそらく危機の早期解決を望んだボールドウィンは、この引き延ばし要求を拒否した。国王の支持者たちは、ボールドウィン、ジェフリー・ドーソン、カンタベリー大主教のコスモ・ゴードン・ラングの間の陰謀の存在を主張していた[64]。王室の侍医であるバートランド・ドーソンは、心臓病を理由に首相を引退させる計画に関与していた可能性があったが、彼は最終的に心電図を根拠として、ボールドウィンの心臓が健康である事を認めた[65]。

まとまりを欠いた国王の政治的な支持層は、チャーチル、オズワルド・モズレー、共産主義者などの主要政党から疎外された政治家から成り立っていた[66]。 元首相のデビッド・ロイド・ジョージも、シンプソンの事は嫌っていたものの国王を支持していた。しかし、彼は愛人のフランシス・スティーブンソンと休暇でジャマイカに滞在していたため、この危機の中で積極的な役割を果たす事はなかった[67]。12月初旬、国王支持者が、チャーチルを中心とした「国王党」に合流するという噂が流れた。しかし、運動を組織化するための努力が払われる事はなく、チャーチルにそのような運動を率いるつもりもなかった[68]。とはいえ、国会議員たちが、国王の政治介入という事態に恐怖を感じている状況下では、この噂は国王とチャーチルにとって大きな痛手となった[69]。

労働者階級の人々や元軍人は手紙や日記の中で一般的に国王への支持を、一方で中流階級や上流階級の人々のそれは憤激や嫌悪感を示す傾向が見られた[70]。タイムズ、モーニング・ポスト、デイリー・ヘラルド、デイリー・テレグラフなどのケムズリー卿によって所有されている新聞は結婚に反対の論陣をはった。一方、それぞれビーヴァーブルック卿とロザミア卿が所有するデイリー・エクスプレスとデイリー・メールは、貴賤結婚を支持する傾向がみられた[71]。国王は、賛成派新聞の発行部数が250万部、反対派新聞は850万部であると見積もっていた[72]。

12月3日、エドワードはボールドウィンと「緊張の中で」会談を行った[73]。 チャーチルやビーヴァーブルックの後押しもあり、エドワードはBBCの放送を通じて演説する事を提案した。提案された草稿の内容は、国王が「国民に向けて公の場で語る」という「古来の慣習」を呼び起こす物だった[73]。聴衆に「私は、王太子時代から"Ich Dien"をモットーとしている人物と同一であり、これからも引き続き私は仕えます。」と語りかける[73]エドワードが提案した演説草稿は、シンプソンと貴賤結婚しても王位にとどまる事を望み、退位を余儀なくされた場合でも復位への望みを示した物であり、草稿のある個所で、エドワードは次のような案を提示した。

私もシンプソン夫人も、彼女が王妃になるべきだと主張した事はありません。私たちが望んでいたのは、結婚して幸福になる事、彼女に私の妻にふさわしい称号と尊厳が与えられる事でした。ようやく皆様を信頼する事ができたので、しばらくの間離れる事にしました。そうすれば、私が言った事について、落ち着いて静かに、しかし過度に遅れる事なく考える事ができるでしょう[74]。

ボールドウィンは、「多くの人に衝撃を与えるだろうし、憲政の原則に対する重大な侵害になる」として、この演説を阻止した[73]。 近代的な慣習では、国王は閣僚の助言や相談によってのみ行動が可能となる。エドワードは、政府に対する国民の支持を求めるにあたり、拘束力を伴う閣僚の助言に反対し、代わりに個人として行動する事を選択した。エドワードの閣僚たちは、エドワードがこの演説を提案する事によって、憲政上の慣習を軽視する態度を明確にして、国王の政治的中立性を脅かしたと考えた[75]。

2013年に公開された内閣府のファイルによって、1936年12月5日以前、内務大臣のジョン・サイモン卿が、イギリスの電話サービスを管理する中央郵便局に「フォート・ベルヴェデーレおよびバッキンガム宮殿とヨーロッパ大陸の間の電話通信」を傍受するよう命じていた事がわかっている[76]。

12月5日、王位を維持したまま、シンプソンと結婚する事は不可能と言われ、帝国に向けた放送で「自身の言い分」を説明するという提案が憲政上の理由で阻止されたため[77]、エドワードは第3の選択肢を選んだ[78]。

法律上の駆け引き[編集]

1936年10月27日のシンプソンの離婚審判の後、彼女の弁護士であるジョン・セオドア・ゴダードは、「愛国的な」市民が、離婚を阻止するために法的手段をとるのではないか、そしてその種の介入が成功するのではないかと懸念を抱いた[79]。裁判所は両当事者が合意の上で行う婚姻解消である協議離婚を認める事ができなかったため、アーネスト・シンプソンを被告とし、ウォリス・シンプソンを無実の被害者とする無過失離婚として申請されていた。妻が他者と結婚できるよう、夫の不倫の捏造や、見せかけの不倫の演出をシンプソン夫妻が共謀していた事が、市民の介入によって明らかになれば、離婚訴訟は失敗に終わる。1936年12月7日の月曜、国王は、ゴダードがウォリス・シンプソンに面会するため南フランスへ飛ぶ予定である事を耳にした。国王は彼を召喚し、訪問がシンプソンに疑念を抱かせる事を恐れて、彼の渡航を明確に禁じた。ゴダードは、ダウニング街に赴き、ボールドウィンに面会し、その結果カンヌ行きの飛行機が手配された[79]。

到着後、ゴダードは依頼者に、市民の介入が行われた場合、成功する可能性が高いと警告した。ゴダードの弁によれば、彼女に離婚申請を取り下げるように助言する事が彼の義務だった[79]。シンプソンは提案を拒否したが、二人は国王に電話を入れ、彼女は、国王が在位を続けるために、国王と別れる意思がある事を伝えた。しかし、それは遅すぎた。国王は、たとえシンプソンと結婚できなくても、既に退位する事を決心していた。実際、退位は不可避という観測が強まる中、ゴダードは「依頼人は状況を緩和させるためなら何でもする用意があったが、相手(エドワード8世)は決意していた。」と述べている[80]。

飛行機に乗るのが初めてだったゴダードは心臓が弱く、主治医のウィリアム・カークウッドに同行を依頼した。カークウッドは産婦人科が専門の研修医であったため、彼の存在によってシンプソンが妊娠しているという誤った憶測を招き[81]、さらには中絶をしているという憶測まで飛び交った。マスコミは、弁護士が婦人科医と麻酔科医(実際には弁護士の事務員)を伴ってシンプソンのもとへ飛んだと興奮気味に報じた[82]。

退位[編集]

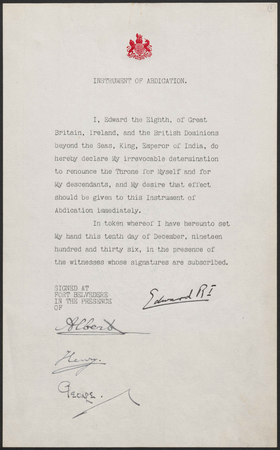

12月10日、フォート・ベルヴェデーレで、ヨーク公アルバート王子(エドワードの跡を継いでジョージ6世となる)、グロスター公ヘンリー王子、ケント公ジョージ王子の3人の弟たちの立ち会いのもと、エドワードは退位詔書に署名した[注釈 4]。これを受けて翌日、1936年エドワード8世退位法が、議会で立法された[84]。1931年のウェストミンスター憲章によって行われた変更により、帝国全体を司る単一の国王から、イギリス連邦の組織の中で単一の君主が担い、各自治領を司る複数の国王位に置き換えられていた[2]。 イギリス政府は、煩雑を避けるための便宜上、自治領が「本国」政府の行動を受け入れる事を望んだが、自治領側はエドワードの退位には連邦各国の同意が必要としていた[85]。ウェストミンスター憲章の規定により、イギリス議会で可決された法律は、他の自治領の要請に応じて法律とする事ができた。この要請は、当時開会中だったオーストラリア議会と、議会が休会中のカナダ、南アフリカ、ニュージーランド各国の政府によって正式に行われた[2]。

危機が公になる前の1936年11月23日、ウェストミンスター憲章の重要な執筆者のひとりである、イギリス議会顧問モーリス・グワイヤーは、イギリス法務長官ドナルド・ソマーヴェルに、アイルランド自由国が、イギリスの法律および自国における立法を拒む可能性に対する懸念を伝えた。法学者らは、アイルランド自由国において退位が法的効力があるのか、もしくは英連邦の他国においてジョージ6世が国王になろうと、アイルランドにおいてはエドワード8世が国王であり続けるのかという議論をした。最後には、後者の可能性、ひいてはシンプソンがアイルランド自由国王の王妃になる可能性こそが、ウラクタスの新法案成立の呼び水となった[86] 。アイルランド自由国政府は、この危機に乗じる形で、最終的な共和制への移行に向けた大きな一歩として[87]、12月11日に国王に関する言及を削除し、アイルランド自由国の総督職を廃止する憲法改正案を可決した[88]。その翌日、国王の退位は、対外関係法によって認められた[89]。その結果、24時間の間は、エドワードがアイルランド自由国の国王であり続けたのに対し、イギリスおよびその他の自治領の国王位は彼の弟が継承した状況となった[90]。 南アフリカでは、1937年エドワード8世退位法によって、同国においては12月10日付で退位が発効している事を宣言した[2]。カナダでは退位を象徴的に確認するために1937年王位継承法を制定した[2]。それは、国王の退位が、英連邦に所属する自治領において、3つの異なる日付で行われた事を意味した[87][90]。

エドワードの支持者たちは、彼が「あの大詐欺師ボールドウィンによって王位から追い立てられた」と感じていた[91]。 しかし、多くの体制側の成員は、エドワードの退位によって安堵していた。マッケンジー・キングは1936年12月8日の日記の中で、エドワードについて「彼は、何年にもわたって送ってきた享楽的な生活によって、善悪を判断する能力をほとんど失ってしまった。」と書き[56]、最終的に、エドワードが退位を決断したという知らせを受けて、「もし彼がそういう人間であるならば、これ以上王位にいない方がいい。」と述べている[92]。 エドワードの私設秘書補佐であるアラン・ラッセルズは、早くも1927年、ボールドウィンに「私が助ける事はできないが、彼とこの国に起こりうる最高の結末は、彼が自分で首を折る事だろうと考えざるを得ない。」と述べている[93]。1929年、ラッセルズは「絶望の中で」辞任した[94]。

1936年12月11日、エドワードはウィンザー城からBBCを通じてラジオ放送を行った。ジョン・リース卿は、既に退位していた彼を「エドワード王子殿下」の呼称で、紹介した[95][96]。 公式の退位演説はチャーチルによって手を入れられた物で、「愛する女性」の助けなしには「私が望んだように」仕事をする事ができないというエドワードの無力観について語る、穏健な内容だった[97]。 エドワードの在位期間は327日で、イギリスの君主としては380年以上前のジェーン・グレイ令嬢の争われた治世に次ぐ短い期間であった。放送の翌日、彼はイギリスを離れてオーストリアに向かった[98]。

退位後[編集]

1936年12月12日、ジョージ6世は兄をウィンザー公爵に叙して、殿下の称号を与えた[99]。 翌年の5月3日、シンプソン夫妻の離婚が成立した。この案件は粛々と処理され、一部の新聞ではほとんど取り上げられなかった。タイムズ紙は、別の一見無関係のように見える記事の下に、公爵がオーストリアを発った事を報ずる記事を配置した[100]。

1937年6月3日、エドワードは、ウォリスとフランスで結婚した。彼女はウィンザー公爵夫人となったが、ジョージ6世が特許状を発行せず、彼女に殿下の称号を与えなかった事は、エドワードにとって不満の種となった[101]。夫妻はフランスに定住し、公爵は弟から非課税の送金を受けた。エドワードは不足分を回顧録の執筆や違法な為替取引で補った[102]。 また、彼はバルモラル城とサンドリンガム・ハウスをジョージ6世に売却して、アラン・ラッセルズによれば「巨額の」利益をあげた[94]。どちらもエドワードが相続した私有地であり、クラウン・エステートの一部ではないため、退位後も引き続き所有していた[103]。

1937年10月、イギリス政府の助言にもかかわらず、公爵夫妻はドイツを訪問し、オーバーザルツベルクの山荘でドイツ総統アドルフ・ヒトラーに面会した。この訪問はドイツのメディアで大々的に報道された。 訪問中、公爵はナチス式敬礼をしていた[104]。公爵は1966年12月13日付のニューヨーク・デイリーニュースとシカゴ・トリビューン紙の記事の中で、1937年にヒトラーが彼に「ドイツが東方に向けて進撃し、共産主義を永遠に粉砕する事がイギリスの利益であり、ヨーロッパの利益でもある...」と話したと回想し、「私は、ナチスと赤軍が戦っている間、他国は日和見を決め込めばいいと思っていた。」と述べた[105]。

1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると、エドワードはフランスに派遣されたイギリス軍の任務に就いた[106]。1940年2月、デン・ハーグ駐在のドイツ大使ユリウス・フォン・ツェヒ=ブルケルスローダ伯爵は、エドワードが、連合国のベルギー防衛戦略を漏洩したと述べた[107]。1940年5月、ドイツがフランス北部に侵攻すると、公爵夫妻はリスボンに逃れた[108]。

ヴァルター・シェレンベルクを中心としたナチスのエージェントが、ウィリー作戦のコードネームのもと、公爵にポルトガルを離れるように説得しようと画策したが失敗に終わり、彼の誘拐も計画された[109]。 カルデコート卿はチャーチルに「公爵は親ナチス派として知られており、陰謀の中心になるかも知れない」と警告した[110]。チャーチルは、もし公爵がイギリスに帰国しないなら軍法会議にかけると脅した[111]。

1940年7月、エドワードはバハマ総督に就任した[112]。 エドワードは知人に「ヒトラーがアメリカを潰して、戦争が終わったら......我々が引き継ぐ...... 彼ら(イギリス人)は私を国王にしたくないようだが、私は彼らの指導者として戻るだろう」と述べた[113]。 また、「ヒトラーが打倒されたら、世界にとって悲劇的な事になる」という発言も報じられている[113]。このような発言は、公爵夫妻がナチスに共感しているという観測を強め、1936年の退位危機の影響により、極端な政治的意見を持つ人物を王位から外す結果となったという信念を強化した[114]。エドワードが脅威であったとか、彼を退位させようとする政治的陰謀によって排除されたという主張は、依然として推測の域を出ないが、「1936年以降現代に至るまで、公的配慮がその力をほとんど失ってしまったため、国王の退位に関する不十分な説明しかできないという観念こそ、主張が持続する主な要因である[115]。」

関連項目[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 2002年、イングランド国教会は、一定の条件の下で、離婚経験者が教会で再婚する事を認めた[1]。

- ^ 12月10日に、退位詔書が署名され、翌日にはエドワード8世退位法として法制化された。南アフリカ連邦議会は12月10日に遡って退位を承認し、アイルランド自由国は12月12日に退位を承認した[2]。

- ^ ヘンリー8世は最初の結婚を終わらせる目的で、イングランド国教会をローマから分離したことで知られるが、実際には「離婚」はしておらず、「婚姻が無効」になっていた[39]。ヘンリー8世の6度の結婚のうち、3度が教会法で無効を宣告されている。キャサリン・オブ・アラゴンとの婚姻は、近親相姦という理由で取り消された(キャサリンはヘンリーの兄であるアーサー・テューダーと結婚していた)。ヘンリーとアン・ブーリンとの結婚は、彼女が反逆罪で有罪判決を受けた後、無効とされた。アン・オブ・クレーヴズの結婚は式の6か月後に、アンが他の人物と婚約していたという口実で、結婚は成立しておらず無効とされた[40]。有効な婚姻を解消する離婚の手続きは1857年婚姻事件法によって正式に定められたものの依然として教会は認めていなかった。離婚は有効な婚姻を解消するものであるのに対し、無効はその婚姻自体が不成立であり、存在しなかったことを認定するものである。無効宣告された者は婚姻歴が生じないのに対し、離婚経験者は既に婚姻歴があることになる[41]。

- ^ 各自治領、インド、イギリスの庶民院、貴族院、イギリスの首相向けを含め15通存在した。[83]

出典[編集]

- ^ Divorce in Christianity, BBC, (23 June 2009)

- ^ a b c d e f Heard, Andrew (1990), Canadian Independence, Vancouver: Simon Fraser University 2009年5月6日閲覧。

- ^ Ziegler, p. 233

- ^ Windsor, p. 255

- ^ Bradford, p. 142

- ^ Bowcott, Owen; Bates, Stephen (30 January 2003), “Car dealer was Wallis Simpson's secret lover”, The Guardian (London) 2010年5月1日閲覧。

- ^ Ziegler, pp. 231–234

- ^ Broad, p. 37.

- ^ Broad, p. 47.

- ^ Beaverbrook, pp. 28–33; Windsor, p. 314; Ziegler, pp. 292–295.

- ^ Broad, p. 56; Williams, p. 85.

- ^ Broad, p. 71.

- ^ Williams, pp. 93–94.

- ^ Broad, p. 75.

- ^ Williams, p. 101.

- ^ Williams, p. 134.

- ^ Plowright, John (2006). The Routledge Dictionary of Modern British History. Routledge. p. 1. ISBN 9781134739035

- ^ Williams, p. 146.

- ^ Williams, pp. 149–151.

- ^ Williams, pp. 8–11.

- ^ The Duke of Windsor, p. 136.

- ^ The Duke of Windsor, p. 301; Beaverbrook, p. 14; Williams, pp. 70–71.

- ^ 例としてWilliams, p. 40.におけるヴァージニア・ウルフの日記の引用

- ^ Ziegler, p. 236.

- ^ Howarth, p. 61.

- ^ Quoted in Jones, Chris (29 January 2003), Profile: Wallis Simpson, BBC 2010年5月2日閲覧。

- ^ Williams, pp. 96–97.

- ^ Vickers, p. 163.

- ^ Vickers, p. 185.

- ^ ジョン・エアードの日記から引用 Ziegler, p. 234.

- ^ Ziegler, p. 312.

- ^ Pope-Hennessy, James (1959), Queen Mary, London: George Allen and Unwin Ltd, p. 574

- ^ Williams, pp. 40–41.

- ^ Williams, p. 266.

- ^ Williams, p. 90; Ziegler, p. 296.

- ^ Ann Sumner Holmes (2016), The Church of England and Divorce in the Twentieth Century: Legalism and Grace, Taylor & Francis, p. 44, ISBN 9781315408491

- ^ G. I. T. Machin, "Marriage and the Churches in the 1930s: Royal abdication and divorce reform, 1936–7." Journal of Ecclesiastical History 42.1 (1991): 68–81.

- ^ “A Historic Barrier Drops”, Time, (20 July 1981), オリジナルの13 December 2007時点におけるアーカイブ。 2010年5月2日閲覧。

- ^ Laliberte, Marissa (19 March 2020), “How Queen Elizabeth II Will Step Down—Without Giving Up Her Title”, Reader's Digest 2020年7月1日閲覧。

- ^ Weir, Alison (1996), Britain's Royal Families: The Complete Genealogy, London: Random House, pp. 152–154, ISBN 978-0-7126-7448-5

- ^ Phillips, Roderick (July 1993), “Divorced, Beheaded, Died”, History Today 43 (7): pp. 9–12

- ^ Bradford, p. 241.

- ^ Redmayne, Sharon (1993). “Matrimonial Causes Act 1937: A Lesson in the Art of Compromise”. Oxford Journal of Legal Studies 13 (2): 183–200. doi:10.1093/ojls/13.2.183.

- ^ The Duke of Windsor, p. 338.

- ^ Ramsay MacDonald's diary, quoted in Williams, p. 60.

- ^ Williams, p. 59.

- ^ Vickers, p. 140; Ziegler, p. 288.

- ^ The Duke of Windsor, p. 253.

- ^ Beaverbrook, p. 20.

- ^ Ziegler, pp. 271–272.

- ^ Howarth, p. 62.

- ^ Williams, pp. 196–197; Ziegler, pp. 273–274.

- ^ Bowcott, Owen; Bates, Stephen (30 January 2003), “Fear that Windsors would 'flit' to Germany”, The Guardian 2010年5月2日閲覧。

- ^ a b The Duke of Windsor, p. 332.

- ^ Bradford, p. 188.エイモン・デ・ヴァレラを引用

- ^ a b The Diaries of William Lyon Mackenzie King, Library and Archives Canada, (8 December 1936), p. 555

- ^ Hubbard, R. H. (1977), Rideau Hall, Montreal and London: McGill-Queen's University Press, p. 187, ISBN 978-0-7735-0310-6

- ^ Williams, p. 130.

- ^ Williams, pp. 130–131.

- ^ Williams, p. 113.

- ^ Williams, p. 173; Ziegler, p. 291.

- ^ Williams, pp. 173–176.

- ^ Williams, p. 177.

- ^ Evans, W. (1968), Journey to Harley Street, London: David Rendel, p. 219.

- ^ Evans, p. 221.

- ^ Williams, pp. 179–181.

- ^ Williams, pp. 198–199.

- ^ Williams, pp. 181–182.

- ^ Williams, pp. 199–200.

- ^ 例として Williams, pp. 138–144.

- ^ Beaverbrook, p. 68; Broad, p. 188; Ziegler, p. 308.

- ^ Ziegler, p. 308; The Duke of Windsor, p. 373.

- ^ a b c d Casciani, Dominic (30 January 2003), “King's abdication appeal blocked”, BBC News 2010年5月2日閲覧。

- ^ The Duke of Windsor, p. 361.

- ^ Beaverbrook, p. 71; Williams, p. 156.

- ^ Norton-Taylor, Richard (23 May 2013), “Ministers ordered bugging of King Edward VIII's phones, records reveal”, The Guardian 2013年5月23日閲覧。

- ^ The Duke of Windsor, pp. 378–379.

- ^ The Duke of Windsor, pp. 386–387.

- ^ a b c Cretney, Stephen (September 2003), “Edward, Mrs Simpson and the Divorce Law: Stephen Cretney Investigates Whether the Government Colluded in the Suppression of Evidence That Might Have Prevented Wallis Simpson's Divorce and Royal Marriage”, History Today 53: 26 ff 2010年5月2日閲覧。 (有料).

- ^ Norton-Taylor, Richard; Evans, Rob (2 March 2000), “Edward and Mrs Simpson cast in new light”, The Guardian 2010年5月2日閲覧。

- ^ “Duchess of Windsor”, Time, (21 December 1936), オリジナルの7 November 2011時点におけるアーカイブ。 2010年5月2日閲覧。

- ^ Beaverbrook, p. 81; Williams, p. 217.

- ^ The Duke of Windsor, p. 407.

- ^ "No. 34350". The London Gazette (英語). 15 December 1936. p. 8117.

- ^ Anne Twomey (2014-09-18), Professor Anne Twomey – Succession to the Crown: foiled by Canada? (Digital video), London: University College London

- ^ Twomey, Anne (2017), “The Crown in the 21st Century”, Review of Constitutional Studies, Royal Succession, Abdication, and Regency in the Realms (Edmonton: Centre for Constitutional Studies) 22 (1): 48 2023年6月2日閲覧。

- ^ a b Murphy, Philip (2013), Monarchy and the End of Empire, Oxford: Oxford Universtiy Press, p. 29, ISBN 978-0-19-921423-5 2023年4月28日閲覧。

- ^ Constitution (Amendment No. 27) Act 1936 (No. 57). Act of the Oireachtas. Retrieved 2 May 2010, Irish Statute Book.

- ^ Executive Authority (External Relations) Act 1936 (No. 58). Act of the Oireachtas. Retrieved 2 May 2010, Irish Statute Book.

- ^ a b Torrance, David (8 September 2022), The Death of a Monarch, House of Commons Library, p. 35 2023年3月1日閲覧。

- ^ David Lloyd George quoted in Williams, p. 241.

- ^ The Diaries of William Lyon Mackenzie King, Library and Archives Canada, (9 December 1936), p. 561

- ^ Hart-Davis, Duff, ed. (1989) In Royal Service: Letters & Journals of Sir Alan Lascelles from 1920 to 1936, quoted in Vickers, Hugo. "The courtier's spiky tongue". The Times, Thursday, 26 January 1989.

- ^ a b Pope-Hennessy & Vickers, pp. 17, 18.

- ^ The Duke of Windsor, p. 413; Ziegler, p. 331.

- ^ Stuart, Charles, ed. (1975), The Reith Diaries, London: Collins, pp. 192–193, ISBN 0-00-211174-8

- ^ The Duke of Windsor, pp. 409–413.

- ^ Ziegler, p. 336.

- ^ "No. 34350". The London Gazette (英語). 15 December 1936. p. 8115.

- ^ "Mrs Ernest Simpson's Divorce". The Times, Tuesday, 4 May 1937, p. 5, col. C; "The Duke of Windsor: Departure from Austria", The Times, Tuesday, 4 May 1937, p. 5, col. C.

- ^ Ziegler, p. 529.

- ^ Roberts, Andrew (2000), Antonia Fraser, ed., The House of Windsor, London: Cassell and Co, p. 53, ISBN 0-304-35406-6

- ^ Ziegler, pp. 376–378.

- ^ Donaldson, Frances (1974), Edward VIII, London: Weidenfeld and Nicolson, pp. 331–332, ISBN 0-297-76787-9

- ^ "Windsor Helpless as World Drifts to War", Chicago Tribune, 13 December 1966, p. 2

- ^ Matthew, H. C. G. (September 2004; online edition January 2008) "Edward VIII, later Prince Edward, duke of Windsor (1894–1972)", Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, doi:10.1093/ref:odnb/31061, retrieved 1 May 2010 (Subscription required)

- ^ Documents on German Foreign Policy 1918–1945 Series D, Volume VIII, quoted in Bradford, p. 434

- ^ Bloch, p. 91

- ^ Bloch, pp. 86, 102; Ziegler, pp. 430–432

- ^ Ziegler, p. 434

- ^ Bloch, p. 93

- ^ Bloch, pp. 93–94, 98–103, 119

- ^ a b Walker, Andrew (29 January 2003), “Profile: Edward VIII”, BBC News 2010年5月2日閲覧。

- ^ Ziegler, pp. 434 ff.

- ^ Williamson, Philip (2007), Olechnowicz, Andrzej, ed., “The monarchy and public values 1910–1953”, The monarchy and the British nation, 1780 to the present (Cambridge University Press): p. 225, ISBN 978-0-521-84461-1

参考文献[編集]

- Beaverbrook, Lord (1966), A. J. P. Taylor, ed., The Abdication of King Edward VIII, London: Hamish Hamilton

- Bloch, Michael (1982), The Duke of Windsor's War, London: Weidenfeld and Nicolson, ISBN 0-297-77947-8

- Bradford, Sarah (1989), King George VI, London: Weidenfeld and Nicolson, ISBN 0-297-79667-4

- Broad, Lewis (1961), The Abdication, London: Frederick Muller

- Howarth, Patrick (1987), George VI, London: Hutchinson, ISBN 0-09-171000-6

- Vickers, Hugs (2006), Elizabeth, the Queen Mother, London: Arrow Books, ISBN 978-0-09-947662-7

- Williams, Susan (2003), The People's King: The True Story of the Abdication, London: Penguin Books, ISBN 0-7139-9573-4

- Windsor, HRH The Duke of (1951), A King's Story, London: Cassell and Co, OCLC 1903717

- Ziegler, Philip (1991), King Edward VIII, New York: Alfred A. Knopf, ISBN 0-394-57730-2

- Digital reproduction of the Abdication Act 1936 on the Parliamentary Archives catalogue

- Larman, Alexander (2020), The Crown in Crisis, London: Weidenfeld and Nicolson, ISBN 0-147-46125-1

French

French Deutsch

Deutsch