Zhuangzi (livre) — Wikipédia

| Zhuangzi | |

Manuscrit datant de la dynastie Tang du Zhuangzi, découvert parmi les manuscrits de Dunhuang et conservé au Japon (réplique datant des années 1930). | |

| Auteur | Zhuangzi |

|---|---|

| Version originale | |

| Langue | Chinois classique |

| Titre | 莊子 |

| Lieu de parution | Chine |

| Date de parution | IVe siècle av. J.-C. |

| modifier | |

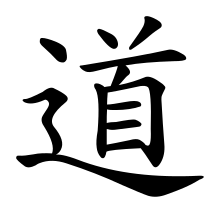

Le Zhuangzi ou Tchouang-tseu (chinois : 莊子 ; pinyin : ; Wade : Chuang-tzu ; EFEO : Tchouang-tseu) est un ancien texte chinois de la fin de la période des Royaumes combattants (476 à 221 av. J.-C.), qui contient des histoires illustrant la nature insouciante du sage taoïste idéal. Nommé d'après son auteur traditionnel, Zhuangzi (369 à 288 av. J.-C. environ), c'est l'un des deux textes fondateurs du taoïsme, avec le Dao de jing.

Il se compose d'une grande collection d'anecdotes, d'allégories, de paraboles et de fables, qui sont souvent de nature humoristique ou irrévérencieuse. Il est composé de 33 chapitres, dont seuls les sept premiers — appelés « chapitres intérieurs » — sont réellement attribués à la personne de Zhuangzi tandis que les chapitres restants — respectivement « chapitres extérieurs » et « chapitres divers » — sont attribués à diverses écoles s'inscrivant dans la continuité intellectuelle de Zhuangzi, et voient leur paternité débattue par les sinologues.

Ses thèmes principaux sont la spontanéité en action et la libération du monde humain, en particulier de ses normes, conventions et technologies. Les fables et anecdotes tentent d'illustrer la vanité des distinctions humaines entre le bien et le mal, le grand et le petit, la vie et la mort, ou l'humain et la nature. Alors que d'autres philosophes chinois anciens se concentrent sur le devoir moral et personnel, Zhuangzi encourage l'errance insouciante, le « non-agir » (無為, ), la spontanéité naturelle, la méfiance envers le langage et la communion avec la « Voie » cosmique (道, ) en suivant la nature. Il met également en avant des pratiques de maîtrise de soi et de son énergie intérieure (氣, ) reposant sur la quiétude et l'absence de pensée. Il valorise la figure de l'homme authentique, sage et invincible, parvenu à cet état supérieur grâce à ces postures morales et ces pratiques, qui est à l'origine du « Saint » de la tradition taoïste.

Bien qu'il soit principalement connu comme une œuvre philosophique, le Zhuangzi est plus généralement considéré comme l'un des plus grands textes de toute l'histoire de la Chine. Chef-d'œuvre à la fois philosophique et littéraire, il influence considérablement les écrivains et dramaturges depuis plus de 2 000 ans et la dynastie Han (206 av. J.-C. à 220 apr. J.-C.) et laisse des traces dans la culture chinoise telles que la fable du Rêve du papillon ou celle de l'oiseau mythique Peng. La méfiance de Zhuangzi envers la politique et les institutions qui transparaît dans l'œuvre inspire également en Occident, de sorte qu'il est parfois considéré comme le « premier anarchiste de l'Histoire ».

Histoire[modifier | modifier le code]

Paternité et histoire textuelle[modifier | modifier le code]

Le Zhuangzi est attribué à un homme du nom de Zhuang Zhou[1], désigné comme de coutume à l'époque par le titre « Maître Zhuang » (Zhuangzi) — du mandarin standard 莊子, , aussi romanisé en Tchouang-tseu (EFEO) ou Chuang Tzu (Wade-Giles) —, dont le nom personnel est Zhou. Peu de choses sont connues de la vie de Zhuangzi. Il est généralement dit qu'il est né vers 369 av. J.-C. à un endroit appelé Méng (蒙) dans l'État de Song (autour de l'actuelle Shangqiu, province du Henan), et meurt vers 301, 295 ou 286 av. J.-C.[2],[3],[4],[5].

Il aurait vécu dans l'État de Chu, dans la partie méridionale du monde chinois antique, et sa pensée est couramment rattachée à celle de ce pays, dont serait également originaire Laozi, qui présente de nombreuses originalités par rapport à celle de la plaine Centrale, que l'on retrouve aussi dans les aspects « pré-taoïstes » des poèmes des Élégies de Chu[6],[7]. Zhuangzi aurait également passé du temps à Linzi, la capitale de l'État de Qi et correspondant de nos jours à la ville de Zibo ; il aurait alors été en contact avec les savants de l'académie Jixia[3], plutôt associée aux courants naturalistes[8]. Sima Qian (145-86 av. J.-C.) dans son Shiji (史記, aussi appelé « Mémoires historiques »), la première des Vingt-Quatre histoires dynastiques de Chine, tient une biographie de Zhuangzi. Cependant, la majeure partie semble avoir été tirée d'anecdotes prises dans le livre Zhuangzi lui-même[9]. Aussi, Jean Levi écrit à ce sujet que « de la lecture du Zhuangzi, on ne peut rien déduire de la vie de l'auteur ; il s'agit d'une pure fantasmagorie »[10]. Dans l'introduction de sa traduction de l'œuvre, le savant américain Burton Watson conclut : « Quel que soit Zhuang Zhou, les écrits qui lui sont attribués portent l'empreinte d'un esprit brillant et original »[11].

Comme la plupart des ouvrages attribués à des penseurs de l'époque des Royaumes combattants, le Zhuangzi est en fait un ouvrage composite à l'histoire complexe, composé sur plusieurs générations autour d'un noyau attribuable à son auteur présumé. Il est généralement considéré que ses différents passages ont été couchés par écrit entre le IVe siècle av. J.-C. et le IIe siècle av. J.-C., ce qui correspond à la période finale des Royaumes combattants et au début de la dynastie Han. Sa version « canonique » est celle présente dans l'édition et le commentaire de Guo Xiang, mort en 312 de notre ère (dynastie des Jin occidentaux)[1], ce qui est plutôt tardif puisque la majorité des textes des penseurs de l'époque pré-impériale ont été compilés au Ier siècle av. J.-C.[12].

Les détails de l'histoire textuelle du Zhuangzi avant la dynastie des Han (206 av. J.-C. - 220 apr. J.-C.) sont donc largement inconnus. Des traces de son influence à la fin de la période des Royaumes combattants (475 – 221) dans des textes philosophiques tels que le Guanzi, le Han Feizi, le Huainanzi ou le Lüshi Chunqiu suggèrent que la lignée intellectuelle de Zhuangzi est déjà assez influente dans les États de Qi et Chu au IIIe siècle av. J.-C.[13]. Le Shiji de Sima Qian se réfère à un Zhuangzi de 100 000 mots et fait référence à plusieurs chapitres qui sont encore dans le texte[14]. Le Livre des Han, terminé en 111 apr. J.-C., énumère un Zhuangzi en 52 chapitres, que de nombreux experts croient être la forme originale du travail[15]. Un certain nombre de formes différentes du Zhuangzi survivent sous la dynastie Tang (618 – 907), mais c'est une forme plus courte et plus populaire de 33 chapitres du livre compilée par le penseur et écrivain Guo Xiang vers l'an 300 qui s'impose comme la source de toutes les éditions survivantes[15]. C'est manifestement à cet éditeur qu'il faut attribuer l'« élagage » qui fait passer l'ouvrage de 52 à 33 chapitres. Il s'en explique dans une postface conservée dans le manuscrit médiéval du Kōzan-ji : il a supprimé des passages fantastiques rappelant le Shanhaijing, ouvrage antique de géographie mythique, d'autres traitant de divination par les rêves, de chamanisme, ce qu'il considérait comme des superstitions[16],[17]. En 742, le Zhuangzi est canonisé comme l'un des classiques chinois par une proclamation impériale de l'empereur Tang Xuanzong, qui lui décerne le titre honorifique Vraies écritures de la Florescence du Sud (南華真經, )[3] — bien que la plupart des savants chinois orthodoxes ne considèrent pas le Zhuangzi comme un véritable « classique » (經, ) en raison de sa nature non confucéenne[18].

Depuis les temps anciens, les sept premiers chapitres du Zhuangzi — appelés « chapitres intérieurs » (內篇, ) — sont considérés comme l'œuvre de Zhuangzi lui-même, et la plupart des spécialistes modernes s'accordent sur ce point[19],[1]. Les 26 chapitres restants, d'origine hétérogène, sont divisés entre « chapitres extérieurs » (外篇, ), quinze chapitres (8 à 22), et « chapitres divers » ou « mixtes » (雜篇, ), onze chapitres (23 à 33)[7],[1],[17]. Leur paternité est débattue. Les érudits reconnaissent depuis au moins la dynastie Song (960 – 1279) que certaines parties du livre ne peuvent pas avoir été écrites par Zhuangzi lui-même[19]. Plusieurs contiennent des anachronismes et lui sont clairement postérieures, par exemple le chapitre 17 évoquant Gongsun Long, qui a vécu après lui (vers 320-250 av. J.-C.), et le 32 qui décrit le moment de sa mort[17]. De nos jours, il est généralement admis que les chapitres du milieu et les derniers chapitres du Zhuangzi sont le résultat d'un processus d'« accrétion et de rédaction » par des auteurs plus tardifs « répondant à l'éclat scintillant » des chapitres intérieurs[2].

Certains seraient attribuables à des disciples de Zhuangzi, en particulier parmi les chapitres extérieurs, d'autres à d'autres écoles, notamment les chapitres divers dont le caractère composite est le plus prononcé, ce qui rend leur attribution très compliquée. Selon le consensus actuel, le travail d'au moins trois à cinq écoles serait inclus dans l'ouvrage : des « primitivistes » influencés par les anciens maîtres comme Laozi, et actifs vers la fin du IIIe siècle av. J.-C. et le début du IIe siècle av. J.-C., chapitres 8 à 10 et une partie des 11, 12 et 14 ; des « hédonistes », relevant de l'école de Yang Zhu (penseur du Ve siècle av. J.-C., généralement rangé dans l'école du yin et du yang), actifs autour de 200 av. J.-C., chapitres 28 à 31 ; des « syncrétistes », développant une pensée éclectique, peut-être ceux qui ont compilé la première mouture du texte, actifs entre 180 et 120 av. J.-C., chapitres 12 à 16 et 33 ; les chapitres 17 à 22 seraient le travail d'imitateurs tardifs de Zhuangzi qui suivent le style des chapitres intérieurs ; les chapitres « divers » 23 à 27 et 32 auraient été composés à partir de textes fragmentaires collectés par des « anthologistes », et pourraient inclure des passages écrits par Zhuangzi[20],[16].

Manuscrits[modifier | modifier le code]

Des parties du Zhuangzi sont découvertes parmi des textes de feuillets de bambou de la période des Royaumes combattants et dans des tombes de la dynastie Han, en particulier sur les sites de textes en bambou de Shuanggudui et Zhangjiashan Han[17]. L'un des feuillets des écrits sur bambou de Guodian, qui date d'environ 300 av. J.-C., contient ce qui semble être un court fragment du chapitre 10, « Voleurs petits et grands » (胠篋, )[17].

De nombreux fragments de Zhuangzi datant du début de la dynastie Tang sont découverts parmi les manuscrits de Dunhuang au début du XXe siècle par les expéditions de l'explorateur hongrois-britannique Aurel Stein et du sinologue français Paul Pelliot[21]. Ils forment collectivement environ douze chapitres de la version de Guo Xiang du Zhuangzi et sont conservés principalement à la British Library et à la Bibliothèque nationale de France[22].

Parmi les trésors nationaux japonais conservés dans le temple Kōzan-ji à Kyoto se trouve un manuscrit Zhuangzi de l'époque de Muromachi (1338 – 1573)[22]. Le manuscrit possède sept chapitres complets parmi les « extérieurs » et « divers », et est censé être une copie proche d'une édition annotée écrite au VIIe siècle par le maître taoïste chinois Cheng Xuanying (成玄英, vers 630–660)[22].

Commentaires[modifier | modifier le code]

Le contenu du Zhuangzi peut être considéré comme énigmatique, Jean Levi estimant même que la plupart des contemporains du penseur ne l’auraient pas compris. Ainsi, il est nécessaire pour les penseurs suivants d’en réaliser des commentaires afin d'expliquer la signification des fables voire le sens général de l’œuvre, ce qui aurait motivé Xiang Xiu (v. 223-275) à leur proposer des explications[23]. Néanmoins son commentaire n'a pas été préservé, quoique la tradition chinoise considère souvent qu'il a été plagié par celui de Guo Xiang, ce qui est mis en doute par les spécialistes actuels[24],[25]. De même d'autres commentaires de la même période ne sont connus que de façon indirecte, notamment grâce au Jingdian Shiwen de Lu Deming (v. 556-630), glossaire dont la partie sur le Zhuangzi est parfois publiée séparément, notamment avec le commentaire de Guo Xiang[26].

Les commentaires du Zhuangzi les plus reconnus sont préservés dans le canon taoïste. Les plus notables sont :

- le commentaire de Guo Xiang (v. 252-312), inclus dans le Commentaire et sous-commentaire des Vraies écritures de la Florescence du Sud (南華眞經註疏, ), est aussi comme vu plus haut l'édition canonique du Zhuangzi et donc la forme sous laquelle il est généralement connu dans la tradition chinoise ; le commentaire en lui-même est en fait un traité philosophique présentant les interprétations personnelles de l'auteur, qui va parfois à l'encontre de celle de Zhuangzi, et est d'une importante cruciale pour la réception des idées de ce maître dans le bouddhisme chinois[26],[27],[28],[29] ;

- le commentaire de Cheng Xuanying (actif vers 631-650), également dans le Commentaire et sous-commentaire des Vraies écritures de la Florescence du Sud, dont il est la partie « sous-commentaire » car il se veut un prolongement du commentaire de Guo Xiang ; son interprétation est marquée par l'influence bouddhiste et celle de l'école taoïste du « Double Mystère » (Chongxuan)[26],[28] ;

- le commentaire de Lin Xiyi (v. 1235) qui consiste en des gloses sur les termes et expressions du Zhuangzi, notamment destinées à servir pour des interrogations lors d'examens, et présente des interprétations de l'auteur qui souhaite contredire plusieurs analyses de Guo Xiang[30],[28] ;

- les commentaires de Chen Jingyuan (mort en 1094)[28] ;

- le commentaire de Luo Miandao (mort en 1367), qui critique la tendance des commentateurs postérieurs à interpréter et à trahir le texte à l'aune de textes postérieurs de courants différents (Qingtan, Chan, confucianisme), et privilégie des explications à la lumière de textes de l'époque pré-impériale contemporains du Zhuangzi[30] ;

- le commentaire de Lu Xixing (1520-1601), qui interprète le Zhuangzi comme un commentaire du Dao de jing[31] ;

- les interprétations de l'érudit Jiao Hong (1541-1620), Les Ailes du Zhuangzi (Zhuangzi yi), qui comprend aussi des commentaires antérieurs dont plusieurs ont eu une certaine influence (dont celui de Lin Xiyi déjà évoqué, ou ceux des ministres Song Wang Anshi et Su Shi)[26],[32],[28].

Contenu[modifier | modifier le code]

Description[modifier | modifier le code]

Le Zhuangzi est divisé en 33 chapitres. Les sept premiers sont surnommés « chapitres intérieurs » (內篇, ), ils forment le cœur de l’œuvre, puisqu'ils sont attribués à Zhuang Zhou en personne. Les autres chapitres sont divisés en quinze « chapitres extérieurs » (外篇, ; 8 à 22) puis onze « chapitres divers » (雜篇, ; 23 à 33) qui constituent un ensemble hétérogène[1],[17].

Les chapitres du Zhuangzi sont une grande collection d'anecdotes, d'allégories, de paraboles, de fables, qui sont souvent de nature humoristique ou irrévérencieuse[33]. La plupart des histoires du Zhuangzi sont assez courtes et simples, telles qu'Illico et Presto[N 1] forant sept orifices dans Chaos (chap. 7, « Gouvernement des princes ») ou Zhuangzi étant découvert assis et jouant du tambour sur un bassin après la mort de sa femme (chap. 18, « Joie parfaite »). Quelques-uns sont plus longs et plus complexes, comme l'histoire de Maître Lie et du mage ou le récit de la musique de l'Empereur jaune (chap. 14, « Évolution naturelle »)[33]. Il se démarque des histoires et allégories présentes dans d'autres textes pré-Qin en ce que les allégories forment la majeure partie du texte, plutôt que des traits occasionnels[33].

Contrairement à d'autres œuvres chinoises anciennes, dont les allégories sont généralement fondées sur des légendes et des proverbes historiques, la plupart des histoires du Zhuangzi semblent avoir été inventées par Zhuangzi lui-même. Il peut donc être considéré comme un ouvrage de littérature de fiction. Il emprunte certes des personnages et des thèmes au fonds culturel de son temps, mais pour mieux les subvertir par son imagination, ses hyperboles, ses sarcasmes, des sophismes très élaborés, et plus largement son dédain des conventions sociales[34]. Le chantre du respect des rites et de l'ordre traditionnel, Confucius, est ainsi souvent mis en scène dans des anecdotes où il sert malgré lui à démontrer la pertinence de la pensée de Zhuang Zhou, y compris par ses propres propos[35], et un passage du chapitre 27 se présente comme une parodie des Entretiens de Confucius[36]. Les allégories du Zhuangzi sont spirituelles, émotionnelles et ne sont pas limitées à la réalité[33]. De fait certaines sont complètement fantaisistes, comme l'étrange description de l'évolution de « germes de vie » à travers une série de substances et d'insectes aux chevaux et aux humains (chap. 18), tandis que quelques autres passages semblent être des « absurdités ludiques » qui se lisent comme le Jabberwocky de Lewis Carroll[37]. Le Zhuangzi comprend de nombreux personnages excentriques et fantastiques, à l'image d'un homme apparaissant dans le sixième chapitre, qui imagine que son bras gauche se transforme en coq, son bras droit en arbalète, et ses fesses en roues de charrette[38]. C'est ainsi un des rares ouvrages de pensée chinois à user de l'humour pour faire passer ses idées[39]. À ce sujet, Jean Levi affirme aussi qu'« il y a du Rabelais chez Zhuangzi », en raison de la présence de scènes burlesques comme la discussion entre Confucius et son disciple reposant sur un jeu de mots et un quiproquo[40].

Maître du langage, Zhuangzi s'engage parfois dans la logique et le raisonnement, puis le retourne ou porte des arguments jusqu'à l'absurde pour démontrer les limites de la connaissance humaine et du monde rationnel[38]. Certains des raisonnements de Zhuangzi, tels que son argument avec son ami philosophe Hui Shi (ou Huizi, « Maître Hui ») sur la joie du poisson (chap. 17, « La crue d’automne »), sont comparés aux traditions de dialogue socratique et platonicien et les paradoxes de Hui Shi vers la fin du livre sont qualifiés par V. Mair de « remarquablement semblables à ceux de Zénon d'Elée »[38]. Selon Anne Cheng, « (Zhuangzi) affectionne le dialogue en chaîne ou l'anecdote paradoxale qui finit sur une touche de nonsense destinée à provoquer un sursaut, voire un bond dans une vérité autre que celle de la logique ordinaire »[41].

Passages notables[modifier | modifier le code]

Le Rêve du papillon[modifier | modifier le code]

Le Rêve du papillon est la plus célèbre de toutes les histoires du Zhuangzi, voire l'une des plus célèbres fables philosophiques en général d'après Jean Levi. Elle apparaît à la fin du deuxième chapitre « Discours sur l'identité des choses »[42].

« 昔者莊周夢為胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻適志與。不知周也

Un jour Tchouang Tcheou [Zhuangzi] rêva qu'il était un papillon froufroutant, qui, tout à sa joie, donnait libre cours à ses désirs, sans savoir qu'il était Tchouang Tcheou ;

俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢為胡蝶與,胡蝶之夢為周與。周與胡蝶,則必有分矣。此之謂物化。

puis, brusquement, il s'éveilla, retrouvant la lourdeur de son corps ; il se demanda s'il était Tchouang Tcheou qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui se rêvait Tchouang Tcheou. »

— Zhuangzi, chap. 2 (traduction de Jean Levi[43]).

Cette image de Zhuangzi se demandant s'il est un homme qui rêve d'être un papillon ou un papillon rêvant d'être un homme est si frappante que des drames entiers sont écrits d'après cette idée[44]. Zhuangzi y « joue avec le thème de la transformation »[44], illustrant que « la distinction entre s'éveiller et rêver est un faux dilemme. Si on les distingue, comment peut-on savoir si on est en train de rêver ou éveillé ? »[45].

Selon A. Cheng : « ici, le propos n'est pas de dire : qu'importent les choses puisque tout est rêve, et non réalité. Le problème, pour Zhuangzi, c'est qu'il n'y a justement pas moyen de savoir si celui qui parle est à l'état de veille ou de rêve, de même qu'il n'y a pas moyen de savoir si ce qu'on pense connaître est connaissance ou ignorance[46]. »

Finalement, Jean Levi commente que « La fable marque tout à la fois la séparation et la continuité des états de la conscience ; le rêve est l'avers de l'état de veille, et ils sont interchangeables sans être pour autant tout à fait semblables ». Cependant, le sinologue estime que la compréhension de cette parabole a été détournée de son sens originel : si elle devait engager à une « réflexion sur les rapports entre le divers phénoménal et le support inconditionné qui en est la source », elle est à présent retenue comme une image de la fragilité de la vie humaine[42].

Le cuisinier (ou boucher) Ding[modifier | modifier le code]

Dans plusieurs passages le Zhuangzi prend pour exemple des artisans au savoir-faire remarquable, résultant d'un processus lent, constitué d'une évolution imperceptible au jour le jour, conduisant à l'acquisition d'une gestuelle instinctive, un « coup de main ». Celui-ci ne peut être appris par des mots et des enseignements mais uniquement par la pratique, un long entraînement, qui aboutit à ce que la main et l'esprit agissent de concert pour exécuter le geste adéquat. L'anecdote du cuisinier Ding, constituant le deuxième paragraphe du troisième chapitre, est la plus fameuse[47].

« 庖丁為文惠君解牛,手之所觸,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然嚮然,奏刀騞然,莫不中音。合於桑林之舞,乃中經首之會。

Le cuisinier Ting [Ding] était en train de dépecer un bœuf pour le prince Wen-houei. Wouah ! il empoignait de la main l'animal, le retenait de l'épaule et, les jambes arc-boutées, l'immobilisait du genou. Wooh ! le couteau frappait en cadence comme s'il eût accompagné la grande pantomime rituelle de la Forêt des mûriers ou l'hymne solennel de la Tête de lynx.

文惠君曰:「嘻,善哉!技蓋至此乎?」

– Admirable ! s'exclama le prince en contemplant ce spectacle, je n'aurais jamais cru que l'on pût atteindre pareille virtuosité !

庖丁釋刀對曰:「臣之所好者,道也,進乎技矣。始臣之解牛之時,所見无非全牛者。三年之後,未嘗見全牛也。方今之時,臣以神遇而不以目視,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,導大窾,因其固然。技經肯綮之未嘗,而況大軱乎?良庖歲更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解數千牛矣,而刀刃若新發於硎。彼節者有間,而刀刃者无厚;以无厚入有間,恢恢乎其於遊刃必有餘地矣,是以十九年而刀刃若新發於硎。雖然,每至於族,吾見其難為,怵然為戒,視為止,行為遲。動刀甚微,謋然以解,如土委地。提刀而立,為之四顧,為之躊躇滿志,善刀而藏之。」

– Vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'habileté technique que l'être intime des choses. Lorsque j'ai commencé à exercer j'avais tout le bœuf devant moi. Trois ans plus tard, je ne percevais plus que les éléments essentiels, désormais j'en ai une appréhension intuitive et non pas visuelle. Mes sens n'interviennent plus. L'esprit agit comme il l'entend et suit de lui-même les linéaments du bœuf. Lorsque ma lame tranche et sépare, elle suit les fentes et les interstices qui se présentent, ne touchant ni aux veines ni aux tendons, ni à l'enveloppe des os ni bien entendu à l'os lui-même. Les bons cuisiniers doivent changer de couteau chaque année parce qu'ils taillent dans la chair. Le commun des cuisiniers en change tous les mois parce qu'il charcute au petit bonheur. Moi, après dix-neuf ans de bons et loyaux services, mon couteau est comme neuf. Je sais déceler les interstices et, le fil de ma lame n'ayant pratiquement pas d'épaisseur, j'y trouve l'espace suffisant pour la faire évoluer. Quand je rencontre une articulation, je repère l'endroit difficile, je le fixe du regard et, précautionneusement, je découpe. Sous l'action délicate de ma lame, les parties se séparent avec un bruissement léger comme de la terre qu'on déposerait sur le sol. Mon couteau à la main, je me redresse, je regarde autour de moi, amusé et satisfait. Après avoir nettoyé la lame, je la remets au fourreau.

文惠君曰:「善哉!吾聞庖丁之言,得養生焉。」

– Merveilleux ! s'écria le prince, je viens enfin de saisir l'art de nourrir la vie ! »

— Zhuangzi, chap. 3 (traduction de Jean Levi[48]).

Pour Jean François Billeter, cette fable illustre le processus de perfectionnement dans une activité, jusqu'à parvenir à « la maîtrise suprême dans l'art de dépecer les bœufs ». Ainsi, il souligne que le passage décrit une évolution par stades d'apprentissages séparés dans le temps, chacun modifiant le rapport entre le boucher et l'animal, jusqu'à parvenir à « l'activité supérieurement intégrée du boucher ». Ainsi, cette progression n'est pas extraordinaire mais caractérise une acquisition d'expérience commune qu'il compare à la maîtrise progressive d'une langue. Finalement, le fait de maîtriser totalement l'activité amène la liberté d'agir en oubliant qu'on agit : « nous oublions, pour ainsi dire, en la parlant la langue que nous parlons si bien ». Le sinologue conclut en rapprochant cette fable où le « boucher oublie le bœuf » de la parole que Zhuangzi fait dire à Confucius dans le quatrième paragraphe du chapitre 19 du livre : « le bon nageur oublie l'eau »[49]. Pour Fabienne Ramuscello, on peut parler de « synergie » entre le sujet et l'action, l'activité échappant au contrôle de la conscience[50]. Ceci s'observe également dans la fable du charron Pien avec le duc Houan dans le chapitre 13, le premier critiquant les textes des Anciens que lit le second en les qualifiant de « déjections », le savoir et la sagesse devant s'acquérir par la pratique[50],[51]. A. Cheng parle également de « phénoménologie de l'activité » au sujet de ces fables[52].

En revanche, Jean Levi qualifie plutôt l'acte de « Geste Parfait » dépassant la maîtrise de l'artisanat, qui peut être atteinte par un bon boucher commun, car Ding possède une virtuosité miraculeuse tenant du « secret » et ne pouvant pas seulement être acquise par l'expérience. Il précise en déclarant que l'objectif de Zhuangzi dans cette fable est d'illustrer la « différence ténue et incommensurable qui sépare l'artiste de l'honnête praticien »[53].

Le faisan des marais[modifier | modifier le code]

Le passage du faisan des marais est un extrait du Zhuangzi illustrant la pluralité des traductions qu'il est possible de faire d'un seul passage original, même très court et composé de seulement 22 caractères[54]. Situé dans le troisième chapitre « Entretien du principe vital », il est intégré au troisième paragraphe dans la traduction de Léon Wieger (1913) avec pour texte « comme le faisan des marais, qui vit content dans son existence besogneuse et inquiète, sans désirer l’aisance d’une volière »[N 2] mais les traductions récentes lui consacrent un paragraphe à part[55].

Jean François Billeter décrit précisément un processus de traduction depuis le texte original sans ponctuation « 澤雉十步一啄百步一飲不蘄畜乎樊中神雖王不善也 »[N 3], permettant d'aboutir, après avoir récusé les traductions de Burton Watson, Liou Kia-hway et A. C. Graham[56] et comparé avec d'autres textes du Zhuangzi[57], à une retranscription qui lui paraît correspondre au sens correct du texte original :

« Le faisan des marais doit faire dix pas pour trouver à picorer et cent pas pour trouver à boire, mais il ne voudrait pour rien au monde qu'on prît soin de lui dans une cage. Son activité est à son comble, mais il ne tient nullement cela pour un bien. »

— Zhuangzi, chap. 3 (traduction de Jean-François Billeter[58])

Jean Levi affirme par la suite qu'une version a été omise, celle de Gao Heng qui ponctue le texte différemment et lui confère ainsi un sens légèrement différent[59]. Il propose donc une autre traduction en français :

« Le faisan picore tous les dix pas et boit tous les cent pas. Pour rien au monde il ne voudrait qu'on le nourrisse dans une cage ; car cela ruinerait sa vitalité ; d'ailleurs, même si on le couronnait roi, il n'en éprouverait nulle joie. »

— Zhuangzi, chap. 3 (traduction de Jean Levi adaptée de Gao Heng[60])

Cette fable soulève la question de la liberté, qui est pour le faisan un « élan vital », et critique donc ceux qui veulent la restreindre ; mais selon Jean Levi, elle « dénonce aussi les limites de l'animal incapable de goûter les accents sublimes de la grande musique ». Le sinologue considère cependant que la version proposée par Gao Heng comporte également des faiblesses et qu'il n'existe pas qu'une seule traduction valable pour tout extrait du Zhuangzi[59]. Jean François Billeter répond que si un texte peut être lu de plusieurs manières, il reste nécessaire de retrouver celle, unique, que l'auteur avait en tête, défendant « à la fois l'unité de l'intention de l'auteur et la pluralité des « interprétations » »[61].

La mort de Chaos[modifier | modifier le code]

Une autre histoire connue du Zhuangzi est celle de la mort de Hundun (ou Chaos), qui illustre les dangers que Zhuangzi voit à aller à l'encontre de la nature innée des choses[62].

« 南海之帝為儵,北海之帝為忽,中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地,渾沌待之甚善。

L'empereur de la mer du Sud était Illico, l'empereur de la mer du Nord était Presto, l'empereur du milieu était Chaos. Comme chaque fois qu'ils s'étaient retrouvés chez Chaos celui-ci les avait reçus avec la plus grande aménité, Illico et Presto se concertèrent sur la meilleure façon de le remercier de ses bontés :

儵與忽謀報渾沌之德,曰:人皆有七竅,以視聽食息,此獨無有,嘗試鑿之。日鑿一竅,七日而渾沌死。

— « Les hommes déclarèrent-ils, ont sept ouvertures pour voir, entendre, manger, respirer. Lui seul n'en a aucune. Et si on les lui perçait ? » — Chaque jour ils lui ouvrirent un orifice. Au septième jour Chaos avait rendu l'âme. »

— Zhuangzi, chap. 7 (traduction de Jean Levi[63])

Zhuangzi croit que le plus grand bonheur humain est atteint grâce à une meilleure compréhension de la nature des choses, et que pour se développer pleinement, il faut exprimer sa capacité innée[44]. Dans cette anecdote, Mair suggère que Zhuangzi utilise de manière humoristique et absurde le nom « Chaos »/Hundun — utilisé à la fois pour la conception chinoise du chaos primordial et, par analogie phonétique et physique, la soupe wonton (huntun, qui n'est cependant pas attestée avant la dynastie Han au plus tôt[64]) — pour démontrer ce qu'il pense être les conséquences désastreuses d'une action contre la nature spontanée des choses[44].

Aussi, comme le mot hundun (渾沌) signifie littéralement « mélangé » ou « chaotique », le roi Chaos existe par définition car il présente cette absence d’orifices. Le fait qu'Illico et Presto aient dérangé cet état aboutit à sa mort. Cependant, l'action des deux autres rois part d’une bonne intention de le rendre similaire à eux et est donc positive, de leur point de vue[65]. Ici, il est ainsi montré qu'une bonne action ne doit pas forcément être motivée par la connaissance, car celle-ci peut être trompeuse[66],[67].

Jean Levi propose une autre lecture, soulignant que Zhuangzi réalise une « modulation parodique du thème de la totalité démembrée », selon les termes de Romain Graziani. Ainsi, cette mort incarne une forme de « sacrifice primordial » aux mains d'Illico et Presto qui tentent de donner une image similaire à la leur à Chaos, ce qui est rapproché d'un meurtre initial permettant la fondation d'une société[65].

Le refus des responsabilités politiques[modifier | modifier le code]

Un passage maintes fois cité du Zhuangzi relate comment le maître a refusé de se mettre au service du roi de Chu. Il est à la fois l'illustration de son refus des responsabilités politiques, de sa volonté de se mettre en retrait du monde, et de son excentricité dont se repaissent les anecdotes à son propos[7].

« 莊子釣於濮水,楚王使大夫二人往先焉,曰:「願以境內累矣!」莊子持竿不顧,曰:「吾聞楚有神龜,死已三千歲矣,王巾笥而藏之廟堂之上。此龜者,寧其死為留骨而貴乎?寧其生而曳尾於塗中乎?」

Maître Tchouang [Zhuangzi] était en train de pêcher sur les bords de la rivière P'ou, lorsque deux émissaires envoyés par le roi de Tch'ou [Chu] virent le trouver pour lui faire part du désir de leur maître de le voir se charger des affaires de l’État. Continuant à tenir sa ligne, Maître Tchouang leur déclara sans même tourner la tête : « N'y a-t-il pas au Tch'ou une tortue sacrée, morte il y a plus de trois mille ans, dont le roi conserve précieusement la carapace, entourée d'une pièce de tissu et serrée dans un panier d'osier, dans le temple ancestral de son palais ? Croyez-vous que la tortue est plus heureuse, maintenant qu'elle est vénérée comme une relique, que lorsqu'elle était vivante et traînait sa queue dans la boue ? »

二大夫曰:「寧生而曳尾塗中。」莊子曰:「往矣!吾將曳尾於塗中。」

« Elle était plus heureuse vivant à traîner sa queue dans la boue ! », firent en chœur les deux envoyés. Maître Tchouang répliqua : « Eh bien ! partez. Je préfère moi aussi traîner ma queue dans la boue ! » »

— Zhuangzi, chap. 17 (traduction de Jean Levi[68])

La joie des poissons[modifier | modifier le code]

L'histoire du débat sur le plaisir des poissons est une anecdote comparée à la tradition du dialogue socratique de la Grèce antique[38],[67].

« 莊子與惠子遊於濠梁之上。莊子曰:儵魚出遊從容,是魚樂也。

Lors d'une excursion, Houei Cheu [Huizi] et son ami Tchouang Tcheou [Zhuangzi] s'étaient retrouvés sur la jetée qui surplombait la rivière Hao. Tchouang s'était exclamé :

— Les poissons ! Vois comme ils s'ébattent librement, comme ils doivent être heureux !

惠子曰:子非魚,安知魚之樂。莊子曰:子非我,安知我不知魚之樂。

— Comment sais-tu qu'ils sont heureux ? Tu n'es pas un poisson ! avait ergoté le rhéteur.

— Tu n'es pas moi, comment sais-tu que je ne puis savoir si les poissons sont heureux ?

惠子曰:我非子,固不知子矣;子固非魚也,子之不知魚之樂全矣。

Houei avait cru avoir le dessus par cette réponse :

— Si n'étant pas toi, je ne puis savoir ce que tu sais, n'étant pas un poisson tu ne peux savoir si les poissons connaissent la joie.

莊子曰:請循其本。子曰汝安知魚樂云者,既已知吾知之而問我,我知之濠上也。

— Il a bien fallu que tu saches que je sais pour me poser la question, avait répondu Tchouang.

Et avec un geste de la main, il avait conclu :

— Je le sais parce que je me trouve là, sur la jetée de la Hao… »

— Zhuangzi, chap. 17 (traduction de Jean Levi[69])

L'argument exact soulevé par Zhuangzi dans ce débat n'est pas tout à fait clair selon David Nivison[70]. L'histoire semble faire valoir que « connaître » une chose est simplement un état d'esprit et qu'il n'est pas possible de déterminer si cette connaissance a une validité objective[71]. Cette histoire est citée comme un exemple de la maîtrise linguistique de Zhuangzi, car il utilise subtilement la raison pour faire un point antirationaliste[71]. Cette fable s’inscrit également dans une forme de post-structuralisme avant la lettre, car elle semble défendre l'idée que le langage influe sur la connaissance[67]. C'est un procédé récurrent dans le Zhuangzi, fondé sur sa relativisation du rôle du langage, vu comme non-naturel et donc contraire à l'ordre des choses, et aussi son humour, qui « consiste à entamer une discussion pseudo-logique avec toutes les apparences de la rationalité, mais finissant dans le délire complet[35] ».

Pour Brandon Tan, il faut distinguer cette fable des autres passages du Zhuangzi à caractère plus ésotérique ou mystique, celle-ci étant plutôt philosophique voire épistémologique[67]. Elle s’inscrit dans le cadre du relativisme, la connaissance correcte d'une chose dépendant de la position du sujet qui s’exprime. Ainsi, Lea Cantor observe dans cette discussion une forme de « relativisme d’espèce » (« species relativism »), la connaissance qu'a Zhuangzi de ce qu’est le plaisir et la joie pour un poisson n'étant valable que tant qu'elle apparaît comme telle aux yeux des humains[72].

Cette fable montre également un rejet de la connaissance obtenue par inférence, notamment lorsque les bases sur lesquelles repose cette inférence sont fragiles. Ainsi, dans ce cas, Huizi extrapole l’assertion de Zhuangzi, qui porte initialement sur la joie de ce banc de poissons en particulier, à la joie des poissons en général. Ensuite, quand il réfute Zhuangzi, il concède ne pas avoir toute sa connaissance car il n’est pas lui. Il commet donc une erreur logique lorsqu’il conclut son argument en disant que « n'étant pas un poisson tu ne peux savoir si les poissons connaissent la joie », car les deux participants à la discussion ont déjà renié l'idée que la connaissance était indépendante du point de vue ; l'affirmation selon laquelle Huizi pourrait savoir ce que pense et connaît exactement Zhuangzi est donc invalide, car il n’est pas lui[67].

La métaphore aquatique est courante dans la pensée taoïste (et plus largement chinoise), puisqu'elle est considérée comme permettant de décrire la position du sage dans le Dao, qui doit se laisser porter par le cours naturel des choses et ne pas chercher à y résister, à y imposer ses normes. Elle se retrouve à d'autres endroits du Zhuangzi[73].

La mort et le tambour[modifier | modifier le code]

Une autre histoire décrit comment Zhuangzi ne considère pas la mort comme quelque chose à craindre, jouant du tambour après avoir appris la mort de sa femme.

« 莊子妻死,惠子弔之,莊子則方箕踞鼓盆而歌。 惠子曰:與人居長子,老身死,不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎。

Venant d'apprendre que la noble épouse de son ami Tchouang [Zhuangzi] venait de mourir, Maître Houei [Huizi] s'en fut lui présenter ses condoléances. Il trouva le maître assis, les jambes croisées, chantant à tue-tête, tout en tambourinant sur une écuelle.

— Que tu ne pleures pas la compagne de ta vie et la mère de tes enfants, passe encore, s'indigna Houei, mais que tu chantes à tue-tête, est-ce que ce n'est pas là de l'ostentation ?

不然。是其始死也,我獨何能無概然。察其始而本無生,非徒無生也,而本無形,非徒無形也,而本無氣。 雜乎芒芴之間,變而有氣,氣變而有形,形變而有生,今又變而之死,是相與為春秋冬夏四時行也。

— Absolument pas. Sur le coup j'ai été affecté ; mais au bout d'un moment, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit qu'elle fut pur néant avant que le souffle se coagule ; elle n'avait ni conscience, ni forme, ni existence d'aucune sorte. Et puis soudain, pfft ! grâce à un germe insaisissable, elle a eu la chance inouïe de revenir à sa demeure primitive, après avoir accompli un grand tour de manège.

人且偃然寢於巨室,而我噭噭然隨而哭之,自以為不通乎命,故止也。

Désormais elle repose en paix dans le caveau immense de la création, et moi qui sanglotais à ses côtés je me comportais comme un idiot. Alors j'ai séché mes larmes. »

— Zhuangzi, chap. 18 (traduction de Jean Levi[74])

Zhuangzi semble considérer la mort comme un processus naturel ou une transformation, où l'on abandonne une forme d'existence pour en endosser une autre[75]. La mort est une phase faisant partie de processus de changement du Dao, au même titre que la naissance : ce sont des processus naturels et spontanés qu'il faut accepter, et face auxquels il faut donc savoir lâcher prise, alors que la tentation habituelle est d'imposer sa volonté aux choses[76]. Dans le deuxième chapitre, il fait également valoir que, pour ce que tous les humains en savent, la mort peut en fait être meilleure que la vie : « l’amour de la vie n’est-il pas une illusion ? la crainte de la mort n’est-elle pas une erreur ? Ce départ est-il réellement un malheur[N 4] ? » Ainsi, Victor H. Mair relève que ces écrits enseignent qu'un sage ne doit pas craindre la mort mais plutôt l'accepter avec sérénité, ce qui permet d'atteindre le « bonheur absolu »[75].

La mort de Zhuangzi[modifier | modifier le code]

L'histoire de la mort de Zhuangzi, contenue dans le chapitre 32 du texte, illustre la tradition qui s'est développée autour de Zhuangzi dans les décennies qui ont suivi sa mort, ainsi que le développement des idées philosophiques fondamentales des « chapitres intérieurs » dans les « chapitres extérieurs » et « divers »[1].

« 莊子將死,弟子欲厚葬之。莊子曰:吾以天地為棺槨,以日月為連璧,星辰為珠璣,萬物為齎送。吾葬具豈不備邪。何以加此。

À l'agonie, Maître Tchouang [Zhuangzi] déclara à ses disciples qui voulaient l'enterrer dignement :

— J'aimerais que le ciel et la terre soient mon cercueil, que le soleil et la lune me servent de disques de jade et les étoiles de perles. Accompagné dans ma dernière demeure par tous les êtres de la création, qu'aurais-je encore besoin de la pompe funèbre ?

弟子曰:吾恐烏鳶之食夫子也。莊子曰:在上為烏鳶食,在下為螻蟻食,奪彼與此,何其偏也。

— Mais, s'exclamèrent ses proches, vous seriez la proie des corbeaux et des vautours !

— Si à l'air libre je serai livré en pâture aux corbeaux, sous terre je serai dévoré par les vers. Pourquoi favoriser les uns plutôt que les autres ? »

— Zhuangzi, chap. 32 (traduction de Jean Levi[77])

Liste des chapitres[modifier | modifier le code]

| Chapitre | Titre français[N 5] | Titre français bis[N 6] | Titre anglais[N 7] | Titre chinois |

|---|---|---|---|---|

| 1 | « Randonnées extatiques » | « Vers l’idéal » | « Carefree Wandering » | 逍遙遊, |

| 2 | « Discours sur l'identité des choses » | « Harmonie universelle » | « On the Equality of Things » | 齊物論, |

| 3 | « Principes pour nourrir sa vie » | « Entretien du principe vital » | « Essentials for Nurturing Life » | 養生主, |

| 4 | « Affaires humaines » | « Le monde des hommes » | « The Human World » | 人間世, |

| 5 | « Manifestations de la plénitude de la vertu » | « Action parfaite » | « Symbols of Integrity Fulfilled » | 德充符, |

| 6 | « À l'école du premier ancêtre » | « Le Principe, premier maître » | « The Great Ancestral Teacher » | 大宗師, |

| 7 | « Le laisser-faire des rois » | « Gouvernement des princes » | « Responses for Emperors and Kings » | 應帝王, |

| 8 | « Pieds palmés » | « Pieds palmés » | « Webbed Toes » | 駢拇, |

| 9 | « Sabots de chevaux » | « Chevaux dressés » | « Horses' Hooves » | 馬蹄, |

| 10 | « Les cambrioleurs » | « Voleurs petits et grands » | « Ransacking Coffers » | 胠篋, |

| 11 | « On ne dirige par le monde, on le préserve... » | « Politique vraie et fausse » | « Preserving and Accepting » | 在宥, |

| 12 | « Ciel et Terre » | « Ciel et terre » | « Heaven and Earth » | 天地, |

| 13 | « L'action du Ciel » | « Influx du ciel » | « The Way of Heaven » | 天道, |

| 14 | « Le mouvement céleste » | « Évolution naturelle » | « Heavenly Revolutions » | 天運, |

| 15 | « Se torturer l'esprit » | « Sagesse et encroûtement » | « Ingrained Opinions » | 刻意, |

| 16 | « Corriger la nature » | « Nature et convention » | « Mending Nature » | 繕性, |

| 17 | « La crue d’automne » | « La crue d’automne » | « Autumn Floods » | 秋水, |

| 18 | « Joie suprême » | « Joie parfaite » | « Ultimate Joy » | 至樂, |

| 19 | « Comprendre la nature de la vie » | « Sens de la vie » | « Understanding Life » | 達生, |

| 20 | « L'arbre de la montagne » | « Obscurité voulue » | « The Mountain Tree » | 山木, |

| 21 | « T'ien Tseu-fang » | « Action transcendante » | « Sir Square Field » | 田子方, |

| 22 | « Intelligence voyage au Nord » | « Connaissance du Principe » | « Knowledge Wanders North » | 知北遊, |

| 23 | « Keng-san Tch'ou » | « Retour à la nature » | « Gengsang Chu » | 庚桑楚, |

| 24 | « Hsiu le Délivré-des-diables » | « Simplicité » | « Ghostless Xu » | 徐無鬼, |

| 25 | « Tsö-yang » | « Vérité » | « Sunny » | 則陽, |

| 26 | « Les circonstances extérieures » | « Fatalité » | « External Things » | 外物, |

| 27 | « « Paraboles prêtées » » | « Verbe et mots » | « Metaphors » | 寓言, |

| 28 | « Abdications royales » | « Indépendance » | « Abdicating Kingship » | 讓王, |

| 29 | « Le brigand Tchö » | « Politiciens » | « Robber Footpad » | 盜跖, |

| 30 | « Les trois épées » | « Spadassins » | « Discoursing on Swords » | 說劍, |

| 31 | « Le vieux pêcheur » | « Le vieux pêcheur » | « An Old Fisherman » | 漁父, |

| 32 | « Lie Rempart-contre-les-brigands » | « Sagesse » | « Lie Yukou » | 列禦寇, |

| 33 | « Ainsi va le monde » | « Écoles diverses » | « All Under Heaven » | 天下, |

| « Chapitres intérieurs » (內篇, ) - chap. 1 à 7 |

| « Chapitres extérieurs » (外篇, ) - chap. 8 à 22 |

| « Chapitres divers » (雜篇, ) - chap. 23 à 33 |

Thèmes[modifier | modifier le code]

Non-agir, spontanéité et vagabondage[modifier | modifier le code]

Les histoires et anecdotes du Zhuangzi incarnent un ensemble unique de principes et d'attitudes, dont une incitation à vivre sa vie avec une spontanéité naturelle, à s'unir à l'intérieur de la « Voie » cosmique, le Dao (ou Tao, 道)[1]. Concept central de la pensée chinoise ayant un sens différent selon les écoles voire les penseurs, le Dao tel qu'il apparaît chez Zhuangzi « est un principe absolu et ineffable », dans lequel « les contradictions s'annulent, les êtres et opinions s'identifient », et, si le sage parvient à s'y placer, alors « les disputes et les problèmes, tel que celui de la vie et de la mort, disparaîtront d'eux-mêmes », le but étant de procéder à une démarche spirituelle qui aboutit à une « union mystique avec le Dao » (Maxime Kaltenmark)[78].

« 夫道,有情有信,無為無形;可傳而不可受,可得而不可見;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太極之先而不為高,在六極之下而不為深;先天地生而不為久,長於上古而不為老。

Le Tao a réalité et efficience bien que sans forme et sans agir. Il est son propre fondement et sa propre racine. Né bien avant Ciel et Terre, il existe depuis toujours. Il confère puissance aux esprits, divinité aux dieux ; il a engendré le Ciel et la Terre. Plus haut que le faîte suprême de l'univers sans avoir de hauteur, il descend plus bas que les six bornes du monde sans avoir de profondeur. Né avant l'univers, il n'a pas de durée ; plus âgé que la plus haute Antiquité, il ne connaît pas la vieillesse. (...)

莫知其始,莫知其終;彭祖得之,上及有虞,下及五伯;傅說得之,以相武丁,奄有天下,乘東維,騎箕尾,而比於列星。

On ignore son commencement comme son terme. Pour l'avoir obtenu P'eng-tsou put vivre du règne de Chouen jusqu'aux Cinq Hégémons et Fou-yue fut ministre du roi Wou-ting, gouverna l'empire avant de chevaucher les astres et d'avoir les étoiles pour compagnes. »

— Zhuangzi, chapitre 6 (traduction de Jean Levi[79])

Il convient de se tenir éloigné de la politique et des obligations sociales, accepter la mort en une transformation naturelle, montrer de l'appréciation pour des choses que les autres considèrent comme inutiles ou sans but, et rejeter brutalement les valeurs sociales et le raisonnement conventionnel[1]. Ces principes forment les idées centrales du taoïsme « philosophique »[1]. Zhuangzi croit que la clé du véritable bonheur est de se libérer du monde et de ses normes à travers le principe taoïste du « non-agir », 無為, , action qui ne repose sur aucun effort intentionnel ou sur des motifs de gain et s'oppose fondamentalement aux systèmes qui imposent de l'ordre aux individus[67],[80],[34]. L'autre idée-maîtresse est la « spontanéité naturelle », 自然, (littéralement « c'est ainsi »), suivre le cours naturel des choses sans résister, de façon désintéressée, sans être guidé par le moindre désir, donc là encore une manière de s'opposer à l'acte conscient, au choix, à la décision[81].

Afin d'illustrer l'insouciance et la spontanéité qui, selon lui, devraient caractériser l'action humaine, Zhuangzi utilise le plus souvent l'analogie des artisans[52],[80]. Burton Watson le décrit ainsi : « le sculpteur sur bois qualifié, le boucher qualifié, le nageur qualifié ne réfléchit pas ou ne ratiocine pas le plan d'action qu'il devrait prendre ; son habileté en est venue à faire partie de son être à tel point qu'il agit simplement instinctivement et spontanément, et, sans savoir pourquoi, réussit »[80].

Le terme « errant » (遊, ) est utilisé tout au long des histoires du Zhuangzi[82], ce que Watson attribue à la description de la façon dont une personne éclairée « erre à travers toute la création, appréciant ses délices sans jamais s'attacher à aucune partie de celle-ci »[80]. Le sinologue Jean-François Billeter commente à ce sujet la description de deux types d'actes : le « spontané » et l'« intentionnel », le premier étant supérieur au second car échappant aux potentielles erreurs et inefficiences causées par l'intellect grâce à l'entraînement et l'habitude de l'artisan[82]. Selon ce sinologue, il s'agit là de l'enseignement le plus essentiel du Zhuangzi qui peut ainsi se résumer à deux aspects fondamentaux. D'une part, le Zhuangzi invite à privilégier autant que possible le régime « spontané » (c'est-à-dire à la fois le « non-agir », 無為, , et la « spontanéité naturelle », 自然, ) au lieu du régime « intentionnel » : « Certes, les bras s'épuisent à porter les fagots, mais le feu, lui, du moment qu'il est alimenté, ne s'épuise jamais »[83]. Le régime spontané inclut l'habitude acquise, l'instinct inné et le fonctionnement autonome du métabolisme qui rejoignent et prolongent l'autorégulation du Dao[84]. D'autre part, lorsque le régime « spontané » n'est pas adapté à une situation alors le régime « intentionnel » est une nécessité impérative, ainsi « il importe de savoir changer de régime à propos, ou de laisser se faire ces changements »[85].

Le premier chapitre du Zhuangzi est surnommé « randonnées extatiques »[86] et expose la vision du monde de Zhuangzi, qui consiste à oublier la réalité et les considérations matérielles, afin d'atteindre la plénitude et la liberté. L'« homme authentique » est celui qui sait s'affranchir de ces limites, entrer dans un état de « créativité non conventionnelle »[32]. Selon L. Kohn, Zhuangzi professe qu'« au lieu d'essayer de récupérer ce qui a disparu, il faut plutôt regarder vers l'avant, profiter de la vie tant qu'elle dure dans un « vagabondage libre et simple » (逍遥, ), en accompagnant les changements et les transformations du monde autant que faire se peut dans l'accomplissement de la spontanéité (ziran)[N 8],[16]. »

Le Zhuangzi interprète en effet l'univers comme une chose qui change spontanément sans Dieu conscient ou destin le conduisant, et soutient que les êtres humains peuvent atteindre le bonheur ultime en vivant également spontanément[87]. Il considère qu'en raison de leurs capacités cognitives avancées, ceux-ci ont tendance à créer des distinctions artificielles — telles que le bien contre le mal, le grand contre le petit, l'utilité contre l'inutilité et les systèmes sociaux comme le confucianisme — qui s'éloignent de la spontanéité naturelle de l'univers[88].

Rejet du monde et de la politique[modifier | modifier le code]

Le Zhuangzi s'oppose vigoureusement à toute existence d'un gouvernement formel et institutionnalisé, que Zhuangzi juge problématique dès sa fondation en raison de l'opposition qui en résulte entre l'homme et la nature[89]. Cela le singularise par rapport aux autres grandes écoles philosophiques de la Chine ancienne — telles que le confucianisme, le légisme et le moïsme — qui sont toutes parcourues de réflexions sur des réformes sociales, politiques ou éthiques concrètes conçues pour réformer les individus et la société et ainsi atténuer les problèmes et la souffrance du monde[11]. Cela le distingue également du Dao de jing de Laozi, qui développe lui aussi des préoccupations sociales et politiques[16]. Ce dernier prescrit en effet le « non-agir » comme attitude de gouvernement[90], alors que dans le Zhuangzi c'est un état de conscience, réalisé au niveau de l'individu[16],[91]. On peut donc considérer qu'il place l'individu au centre de ses réflexions, et ne se préoccupe pas de la société[16].

Le texte tente ainsi montrer que lorsqu'un gouvernement intervient dans toute affaire liée à la nature, il détruit la possibilité d'un « bonheur authentique »[92]. Par ailleurs, si le Zhuangzi s'oppose à la volonté de gouverner des dirigeants, il propose plutôt un « gouvernement de soi » (zizhi)[93].

La question de savoir si les positions de Zhuangzi s'inscrivent dans une certaine forme d'anarchisme n'est pas tranchée, car les références politiques dans le Zhuangzi sont plus centrées sur ce que le gouvernement ne devrait pas faire plutôt que sur une quelconque conception d'un gouvernement idéal[89]. Jean-François Billeter relève notamment des critiques de l'absolutisme et de l'arbitraire du pouvoir et de la société de l'époque[94].

Relation avec la nature et métaphores animales[modifier | modifier le code]

Le Zhuangzi tend à considérer la domestication organisée des animaux par les êtres humains comme une violence aliénante contre la nature[95].

La fable d’ouverture du neuvième chapitre se consacre par exemple à la critique de la domestication du cheval. Les chevaux libres dans la nature sont heureux et résistants tandis qu’une fois placé dans des écuries, ils sont amoindris et deviennent plus faibles. Derrière le dressage, Zhuangzi voit ainsi une tyrannie de l’être humain envers la nature, et compare ensuite les animaux soumis aux hommes occupés par des rites et amollis par leurs inventions[95]. Selon Dandan Jiang, puisque Zhuangzi conçoit toute perfection comme relevant de la nature, les transformations de cette dernière pour l'adapter à de supposés besoins humains sont un danger. Cette idée prend notamment une résonance particulière dans le contexte des Royaumes combattants, où la technologie connaît d'importants progrès[96]. Cela s'illustre dans le chapitre 12, où Zigong — un disciple de Confucius — propose à un jardinier d'utiliser une machine afin de réduire ses efforts. Celui-ci lui rétorque que « qui se sert de machines use de mécaniques et son esprit se mécanise », de sorte qu'il ne pourra plus voir le Dao se loger en lui ; ainsi, il aurait honte d'utiliser un tel instrument[97].

D'après Romain Graziani, le Zhuangzi utilise les animaux de façon métaphorique pour critiquer les systèmes politique, rituel et moral alors en vigueur[98]. Il compare d'ailleurs la mise en scène des animaux dans une fable du premier chapitre — mettant en scène un pigeon et une cigale — avec l'œuvre de Jean de La Fontaine[99].

D'une façon générale, le livre utilise des personnages appartenant aux classes inférieures de la société, comme des bouchers ou des charrons, voire ne participant pas du tout à l'ordre social, comme des parias ou des monstres, car ils ont conservé leur liberté morale et physique. Dans ce cadre, les animaux constituent le meilleur exemple d'êtres libres de tout carcan social, quand bien même ils restent exploités par l'Homme comme nourriture, moyen de transport, décoration, voire pour des pratiques rituelles telles que la divination[100]. Aussi cette dernière est-elle particulièrement critiquée dans le Zhuangzi, une fable du chapitre 24 se moquant explicitement de la divination fondée sur des sacrifices de tortues (chéloniomancie)[101].

La séparation entre humains et animaux traitée dans le Zhuangzi peut se lire comme une opposition marquée aux doctrines confucéennes, mohistes et légistes, qualifiables d’« humanistes ». En effet, ces derniers tendent à soutenir l’existence d’un antagonisme entre l'animal et l'être humain, défendant une supériorité morale de ce dernier du fait de ses institutions et inventions, tandis que le Zhuangzi et les textes taoïstes postérieurs soutiennent que l’arrivée de la civilisation est une déchéance en raison de l’arrachement à la nature qu'elle induit, et qu’il n’y a pas de distinction de valeur entre humains et animaux (« toutes les vies se valent »)[102],[103].

Relativisme, langage et scepticisme[modifier | modifier le code]

Brandon Tan soutient que contrairement à la philosophie socratique, le Zhuangzi tend à montrer que la connaissance n’est pas générale mais relative, conception notamment visible dans les fables de la mort de Chaos et du plaisir des poissons. Par ailleurs, la distinction entre philosophie et religion présente dans la pensée occidentale est absente dans le taoïsme, et l'essence d'une bonne action ne repose pas sur la connaissance, celle-ci étant relative ; ce qui motive les bonnes actions est inexprimable et repose plutôt sur la « Voie », le Dao[67].

Ce terme est difficile à définir, et sa traduction usuelle est imparfaite quand il s'agit de pensée : il y a un Dao totalisant, qui peut être vu comme le « cours naturel, spontané des choses qu'il s'agit de laisser faire », mais aussi des dao, les « voies », c'est-à-dire des méthodes et approches spécifiques à chaque courant, portions de la réalité, qui sont des constructions humaines dérivées du Dao originel et total[39]. Zhuangzi critique la confiance qui est généralement placée dans ces discours visant à expliquer le Dao, et le langage. Il les rejette car ils ne sont pas naturels, et expriment au même titre que l'action la volonté humaine de se détacher de l'ordre naturel[39]. Le langage fonctionne donc de son point de vue comme un obstacle à la connaissance[104]. Zhuangzi part notamment du constat qu'on peut affirmer tout et son contraire (en particulier dans le chapitre 2) pour critiquer l'idée qu'on puisse affirmer ce qu'est le Dao. Il choisit donc de ne rien affirmer[105].

A. Cheng souligne que les chapitres extérieurs et divers développent cette position de deux façons : dans le 22 semble transparaître une tendance à récuser le langage, à détruire complètement son efficacité ; dans les 17 et 25, en revanche, il est simplement considéré qu'il ne faut pas le prendre au sérieux et trop se reposer sur lui, mais que tel le sage qui sait voir au-delà de la réalité et connaître l'authenticité, on peut l'employer et jouer avec lui dès lors qu'on a pleinement conscience de ses limites[106]. Jean-François Billeter considère de son côté qu'il ne s'agit pas d'une condamnation du langage, celui-ci étant au fondement de toute communication et remplissant donc une fonction capitale, mais plutôt d'une méfiance du sage envers celui-ci et son prestige en raison des pièges qu'il peut tendre[107],[108].

Les spécialistes et sinologues occidentaux remarquent que le Zhuangzi est souvent fortement antirationaliste. Alors que la raison et la logique sont caractéristiques de la philosophie grecque antique, puis de toute la tradition philosophique occidentale, les philosophes chinois préfèrent se fier à la persuasion et à l'intuition, d'après Victor H. Mair[109]. Le Zhuangzi joue un rôle significatif dans le scepticisme chinois traditionnel envers le rationalisme : l'ouvrage retourne fréquemment des arguments logiques à l'envers pour les satiriser et les discréditer. Cependant, Zhuangzi n'abandonne pas complètement le langage et la raison ; il souhaite surtout souligner qu'une dépendance trop grande à leur égard pourrait limiter la pensée[109].

Le Saint, un « homme authentique »[modifier | modifier le code]

Dans la tradition taoïste, le « Saint » est un personnage d'une grande importance, et le Zhuangzi est le premier à en donner une image précise, le Dao de jing l'abordant moins. Ce terme est une des traductions usuelles du mot chinois zhenren (en), qui combine 真, (« vrai », « authentique », « réalité ») et 人, (« personne », « humain », en général entendu comme « homme »). Zhenren peut donc aussi être traduit par « homme vrai »[110], ou « homme authentique »[111]. La notion de zhen, « vérité » ou « authenticité », est définie, en opposition avec le « rite » (禮, ) confucéen, dans le chapitre 31 — long dialogue entre Confucius et un vieux pêcheur — comme « le sommet de la sincérité et de l'affinement »[112], et il y est dit que « le saint s'inspire de l'action du Ciel et veille à l'authenticité comme à la prunelle de ses yeux, aussi ne se laisse-t-il pas brider par les conventions du vulgaire »[113]. D'autres termes sont aussi employés dans le Zhuangzi pour désigner des figures de Saints : « homme saint » ou « sage » (圣人, ) ; « homme-esprit », « homme divin » ou « homme inspiré » (神人, ; ou encore « homme accompli » (智人, ), autres notions reprises par la suite dans la tradition taoïste[114].

Le Saint du Zhuangzi est un être à la charnière de l'humain et du divin, qui a une dimension cosmique. Il se situe au-delà du monde, et ne cherche pas à le gouverner à la différence du Saint de Laozi. Il est dans un état de totale plénitude, aussi bien physique que mentale, source d'une grande puissance. Cela en fait une personne qui se situe au-delà de l'ordinaire[115],[116]. Les Saints sont longuement décrits dans le chapitre 6, qui les présente comme des êtres impassibles et invincibles, qui « ne s'insurgent pas de leurs faiblesses, ne forcent pas le succès et n'ourdissent jamais de plans », « ne regrettent pas de s'être trompés ni ne se glorifient d'avoir vu juste », « gravissent les plus hauts sommets sans trembler, entrent dans l'eau sans se mouiller, traversent les flammes sans se brûler »[117]. Le Saint a un « esprit » ou « puissance spirituelle », shen, de nature divine, qui lui permet de faire corps avec le Dao et de réaliser un voyage spirituel, qui renvoie à une expérience mystique[110].

« 至人神矣!大澤焚而不能熱,河漢沍而不能寒,疾雷破山,風振海而不能驚。若然者,乘雲氣,騎日月,而遊乎四海之外,死生无變於己,而況利害之端乎?

L'homme accompli est divin. Toute la campagne peut s'embraser sans qu'il en ressente la chaleur, le fleuve Jaune et la Han peuvent geler sans qu'il ressente le froid. L'éclair peut fendre la montagne, le vent soulever l'océan sans qu'il en éprouve de la frayeur. Un tel homme chevauche les nuages, monte le soleil et la lune, et s'ébat en dehors des bornes de l'univers, vie et mort sont sans effet sur lui. Que lui importe donc ce qui est profitable ou non ? »

— Zhuangzi, chapitre 2 (traduction de Jean Levi[111])

Quiétude, expérience mystique et culture de soi[modifier | modifier le code]

'autre aspect du Zhuangzi qui inspire grandement les traditions taoïstes ultérieures concerne les pratiques visant à apaiser l'esprit et à faire circuler les énergies dans le corps[118]. Ces pratiques reposent sur la maîtrise du « souffle » (氣, ), dont la concentration est à l'origine de la vie et la dispersion à l'origine de la mort, principe primordial dans le taoïsme, au cœur des techniques de longévité. Un autre concept-clé est celui de 精, , une « essence » considérée comme la racine du corps (chapitre 22)[119]. La quiétude, le silence et l'absence de pensée sont en particulier mis en avant par le Zhuangzi comme moyens de perfectionnement[119].

La pratique appelée 心齋, , ce qui peut être traduit par « jeûne de l'esprit / cœur » (心, ) est décrite ainsi dans le chapitre 4[120],[119] : « Concentre ta volonté. N'écoute pas avec ton esprit mais avec ton souffle. L'ouïe se limite aux sons, l'esprit aux représentations, tandis que le souffle forme un creux apte à accueillir le monde extérieur. La maxime de l'action ne se pose que sur ce vide. Tel est le jeûne du cœur : le vide sur lequel se fixe la maxime de l'action[121]. ».

Le chapitre 6 décrit quant à lui un rite de méditation assise 坐忘, , « s'asseoir et oublier »[122],[123]. Une « recette de sainteté » exposée dans ce chapitre consiste à atteindre un état mental de perte de soi, atteint par un être désirant parvenir à la sainteté, qui est « couvé » par une Sainte connaissant le Dao et décrit ainsi le processus :

« 參日而後能外天下;已外天下矣,吾又守之,七日而後能外物;已外物矣,吾又守之,九日,而後能外生;已外生矣,而後能朝徹;朝徹,而後能見獨;見獨,而後能无古今;无古今,而後能入於不死不生。殺生者不死,生生者不生。其為物,無不將也,無不迎也;無不毀也,無不成也。其名為攖寧。攖寧也者,攖而後成者也。

Au bout de trois jours, il avait déjà rejeté hors de lui toutes les affaires de l'empire ; je continuai à le couver, au bout de sept, c'était du monde phénoménal dont il s'était dépris ; toujours le couvant, au bout de neuf, il s'était détaché de la vie, et s'étant détaché de la vie, il était capable de saluer la Transparence ; saluant la Transparence, il fut capable de voir le Seul ; la contemplation du Seul lui permit de faire abstraction du présent et du passé : et une fois abolis le passé et le présent il put entrer dans le domaine où il n'y a ni vie ni mort – en effet qui tue toute vie n'est pas sujet à la mort, ce qui donne vie à toute vie ne saurait naître à la vie. Il n'est rien qu'une telle entité n'accueille ni ne congédie, qu'elle ne détruise ou n'accomplisse. On l'appelle calme au-dessus de l'entrechoquement des êtres : en effet c'est le calme au-dessus du tumulte, car il s'accomplit dans le heurt avec les choses. »

— Zhuangzi, chapitre 2 (traduction de Jean Levi[124])

Ces développements sont au fondement de la méditation taoïste. Selon I. Robinet : « Tout cela correspond à une attitude de concentration et de fermeture au monde extérieur, au monde des sens, un acte de repliement et de rupture qui, en fait, n'est que le complément et le stade préliminaire au mouvement d'extension qui s'ouvre sur le Saint s'ébattant dans un univers continu où il n'est plus d'intérieur ni d'extérieur. La fermeture au monde des sens est une fermeture au monde étroit de l'individu en tant que délimité par ses perceptions sensorielles et ses pensées propres, et une ouverture à l'unité cosmique par le moyen du « souffle » cosmique[125]. » Des « randonnées extatiques » de l'âme similaires à celles du Zhuangzi se retrouvent dans d'autres textes à l'origine de la pensée taoïste, le Liezi et les Élégies de Chu[6].

Spécificités des chapitres extérieurs et divers[modifier | modifier le code]

On reconnaît généralement dans les sept premiers chapitres, « intérieurs », la pensée propre à Zhuang Zhou. Les chapitres « extérieurs » et « divers » se placent dans la continuité de ce « cœur », et présentent une filiation évidente avec lui, prolongeant ses réflexions[2]. Leurs anecdotes, qui s'inscrivent dans le style de l'original, révèlent l’existence d’une tradition formée dans l'Antiquité autour de la figure de Maître Zhuang[1]. Il n’en demeure pas moins qu’ils reflètent aussi par bien des aspects la pensée propre des personnes, ou plutôt des écoles qui les ont écrites et remaniés. Les spécialistes de la pensée chinoise antique ont tenté de les relier à des courants connus de manière directe ou indirecte par d’autres textes anciens, et ont identifié plusieurs « écoles » ayant prolongé la pensée des chapitres intérieurs[20],[16],[1].

Les « primitivistes », auxquels peuvent être attribués les chapitres 8, 9, 10, et des portions des 11, 12 et 14, reprennent l'influence de maîtres antiques tels que Laozi[20]. Ils sont partisans de l'abolition du gouvernement et du retour à une vie organisée autour de petites communautés autonomes, au mode de vie frugal, dans un paisible isolement[16].

Les « hédonistes » (ou « yangistes »), auxquels sont attribués les chapitres 28 à 31[20], présentent une parenté intellectuelle avec la pensée de l'« école du yin et du yang » (et des « Cinq Phases »). Ce seraient des disciples d'une des principales figures de ce courant, Yang Zhu[20],[1], qui apparaît aussi dans le Liezi et, en tant qu'antagoniste intellectuel, chez Mencius[126]. Sa pensée est également développée dans plusieurs chapitres du Lüshi Chunqiu qui postulent qu'il faut avant tout préserver son intégrité et garder sa nature intacte, quand bien même cela se ferait à l'encontre de la morale[127]. Les « hédonistes » du Zhuangzi doivent leur surnom au fait qu'ils placent au-dessus de tout la satisfaction de leurs désirs, toute tentative de leur suppression étant vue comme une entrave à l'harmonie universelle[16].

Les « syncrétistes », auxquels sont attribués les chapitres 12 à 16 et 33[20], mêlent les pensées de Laozi, du yin et du yang, des Cinq Phases et des mutations, dans une réflexion cosmologiste sur l'harmonie du cosmos, portant sur les changements naturels mais aussi l'organisation et les interactions sociales. Leur pensée semble annoncer celle du courant Huanglao de l'époque des Han[16].

Le dernier chapitre, le 33, est un cas à part, puisqu'il consiste en un passage en revue des principales écoles de pensée de l'époque des Royaumes combattants, et peut donc être vu comme le plus ancien traité sur l'histoire de la pensée chinoise. Son auteur considère qu'à l'origine existait une vision unifiée du Dao, qui s'est ensuite fragmentée en plusieurs courants détenant chacun une partie de la vérité, y compris Zhuang Zhou. Ce dernier y est loué pour sa maîtrise du langage et son espièglerie[128].

Réception et influence[modifier | modifier le code]

Chine antique[modifier | modifier le code]

Des traces de l'influence du Zhuangzi dans des textes philosophiques datant de la fin de la période des Royaumes combattants, tels que le Guanzi, le Han Feizi, le Huainanzi et le lushi Chunqiu, suggèrent que la lignée intellectuelle de Zhuangzi est déjà assez influente dans les états de Qi et Chu au IIIe siècle av. J.-C.[13]. Pour D. Nivison, la pensée de Zhuangzi a été une « éruption volcanique » qui a rapidement chamboulé la philosophie chinoise[129]. Cependant, pendant les dynasties Qin et Han — qui élèvent respectivement le légisme et le confucianisme au rang d'idéologies d'État —, le Zhuangzi ne semble pas avoir été hautement considéré[13]. Une exception se trouve dans l’œuvre de Jia Yi, Fu du hibou, datant de 170 av. J.-C. Il s'agit du plus ancien poème fu connu, ne mentionnant pas explicitement le Zhuangzi par son nom mais le citant sur un sixième du poème[130]. Le père de l'Histoire chinoise, Sima Qian (145-86 av. J.-C.), consacre une biographie à Zhuangzi dans son Shiji (les « Mémoires historiques »), dans laquelle il conclut son appréciation du personnage ainsi : « Son langage déborde de toutes parts, il ne suit que sa propre inspiration de sorte que les puissants n'ont jamais pu faire de lui son instrument[131]. »

Après l'effondrement de la dynastie Han en 220 apr. J.-C. et le chaos subséquent de la période des Trois Royaumes, le Zhuangzi et son auteur commencent à gagner en popularité et à être acclamés[13]. Les poètes du IIIe siècle comme Ruan Ji et Xi Kang, tous deux membres des célèbres Sept Sages de la forêt de bambous, sont de fervents admirateurs de Zhuangzi[132], et l'un des essais de Ruan, intitulé Discours sur la synthèse du Zhuangzi (達莊論, ), existe toujours[33]. Cette période voit le confucianisme temporairement dépassé par une renaissance du taoïsme et d'anciens textes de divination, tels que le Yi Jing(易經). De nombreux poètes, artistes et calligraphes chinois du début du Moyen Âge sont profondément influencés par le Zhuangzi[132].

Taoïsme[modifier | modifier le code]

Avec le Dao de jing attribué à Laozi, également daté de l'époque de Royaumes combattants, le Zhuangzi est considéré comme un des ouvrages fondateurs du taoïsme, notamment dans son aspect dit « philosophique ». Le premier est traditionnellement et généralement considéré comme le plus ancien, mais cette antériorité est parfois contestée[133]. D'après A. C. Graham, l'influence antique du Zhuangzi serait telle que le Dao de jing aurait été créé a posteriori dans l'objectif d'obtenir un tel succès. Quelques décennies plus tard, Jean Levi note cependant que cette idée a été démentie entre-temps par des fouilles archéologiques réalisées à partir de 1993 à Guodian, exhumant des fragments du Dao de jing datant du IVe siècle av. J.-C.[10].

Rien n'indique que les deux livres aient été vus comme relevant d'une même mouvance intellectuelle durant leur époque de rédaction. Ils ne sont associés dans une « école du Dao » (daojia) qu'à partir de l'époque des Han antérieurs, vers la fin du IIe siècle av. J.-C.[134]. Du reste, à cette période, le Zhuangzi ne semble pas jouir d'une grande popularité, Laozi étant alors surtout associé à l'Empereur jaune (Huangdi), dans le courant religieux Huanglao, tourné vers la recherche de l'immortalité et généralement vu comme un précurseur du taoïsme[135]. C'est au début de l'époque des Six dynasties, entre 220 et 589, que Laozi et Zhuangzi sont couramment associés, association qui persiste aujourd'hui[134]. Le Dao de jing et la figure de Laozi gardent généralement la primauté, quoique certains auteurs médiévaux aient exprimé une préférence pour le Zhuangzi, tels Ji Kang et Guo Xiang[134].

Selon I. Robinet, le taoïsme, qui achève de se constituer durant la période des Six dynasties, retient en particulier du Zhuangzi la figure du Saint, que ce texte est le premier à décrire longuement ; un élément mystique, par ses réflexions sur l'intégration au cosmos ; et les principes du qi, « souffle » qui assure la vie et est vue comme essentiel dans les techniques de longévité taoïstes, et du jing, « essence », terme qui peut revêtir plusieurs sens[136]. Cette intégration du Zhuangzi dans la tradition taoïste se fait donc a posteriori, de façon sélective et sans doute au prix d'une partie de son originalité[135].

Au IVe siècle, le Zhuangzi devient une source majeure d'iconographie et de terminologie pour une nouvelle forme de taoïsme connue sous le nom du courant Shangqing pai (上清), populaire parmi l'aristocratie de la dynastie Jin (265 – 420). Ce taoïsme emprunte au Zhuangzi des concepts importants comme le « Saint », l'« homme parfait » (zhenren), la « Grande clarté » (太清, ) et le « jeûne du cœur/esprit » (xinzhai). Bien qu'ils soient utilisés dans un sens légèrement différent de celui qu'ils revêtent dans le Zhuangzi lui-même, ils montrent le rôle important que le texte joue toujours à l'époque[132]. Par la suite le Zhuangzi est de même une source d'inspiration pour les pratiques de nombreux courants taoïstes, notamment des formes de méditation et de pratiques gymniques hygiéniques, et est sans cesse relu et réinterprété[137].

Bouddhisme[modifier | modifier le code]

Le Zhuangzi a une influence majeure dans l'adaptation du bouddhisme à la culture chinoise après que le bouddhisme a été introduit pour la première fois en Chine depuis l'Inde au Ier siècle[132]. Zhidun, le premier moine bouddhiste aristocratique de la Chine, écrit un commentaire notable sur le Zhuangzi au milieu du IVe siècle[132]. Le Zhuangzi joue également un rôle important dans la formation du chan (le bouddhisme zen japonais)[132], qui emprunte à l'ouvrage une méfiance à l'égard du langage et de la logique, ainsi qu'une insistance sur le fait que le « Dao » puisse être rencontré dans les dialogues connus sous le nom de gōng'àn (littéralement « cas juridiques » ; 公案 ; japonais kōan), reposant sur des sortes d'énigmes incitant à un raisonnement par l'absurde ou des déclarations contestant les paradigmes établis, qu'il faut résoudre de façon non intellectuelle[138],[139].

Chine médiévale et moderne[modifier | modifier le code]

Le Zhuangzi conserve sa prééminence tout au long de l'histoire chinoise en tant qu'exemple des idéaux philosophiques taoïstes fondamentaux.

Le Zhuangzi devient un classique en 742 par proclamation de l'empereur Xuangzong sous le titre de Vraies écritures de la Florescence du Sud (南華真經, ). Son auteur reçoit alors le titre de « Saint de la Florescence du Sud » (Nanhua zhenren)[32].

Au IXe siècle, le poète Bai Juyi, contraint à l'exil en raison de ses critiques envers le gouvernement, déclare que la lecture du Zhuangzi lui permet alors de devenir une nouvelle et meilleure personne[140].

Les dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911) voient une importante production de commentaires et gloses explicatives du texte, assurant la postérité de l'ouvrage et sa réinterprétation[32].

Un savant du XVIIe siècle, Gu Yanwu, déplore l'utilisation désinvolte du Zhuangzi par son gouvernement dans les essais d'examen impériaux comme représentatif d'un déclin de la morale traditionnelle à la fin de la dynastie Ming (1368–1644)[141]. Dans le grand roman chinois Le Rêve dans le pavillon rouge (紅樓夢, ), le protagoniste principal, Jia Baoyu, se tourne souvent vers le Zhuangzi pour se réconforter au milieu de son désespoir face à des problèmes amoureux et des relations conflictuelles[142]. L'histoire de Zhuangzi jouant du tambour et chantant après la mort de sa femme inspire toute une tradition de musique folklorique appelée « tambour funéraire » (喪鼓, ) dans les provinces du Hubei et du Hunan, dans le centre de la Chine, qui survit jusqu'au XVIIIe et XIXe siècles[143].

Réception en Occident[modifier | modifier le code]

En dehors de la Chine et de la sphère culturelle chinoise, le Zhuangzi jouit d'une popularité bien plus faible que le Dao de jing et est rarement connu des non-savants, d'après le sinologue américain Victor H. Mair[92]. Un certain nombre d'éminents érudits tentent de porter le Zhuangzi à une attention plus large parmi les lecteurs occidentaux. En 1939, le traducteur et sinologue britannique Arthur Waley décrit le Zhuangzi comme « l'un des livres les plus divertissants et les plus profonds du monde »[144].

Dans l'introduction de sa traduction de 1994 du Zhuangzi, Victor H. Mair écrit : « Je ressens un sentiment d'injustice que le Dao de jing soit si bien connu de mes concitoyens alors que le Zhuangzi est si complètement ignoré, parce que je crois fermement que ce dernier est à tous égards une œuvre supérieure »[109].

Parmi les thèmes abordés dans le Zhuangzi, ceux du refus du monde ou les critiques acerbes des gouvernements obtiennent notamment une résonance politique pour des mouvements libertariens et est parfois assimilée à de l'anarchisme[145],[146]. L’économiste Murray Rothbard dit par exemple de lui qu’il est « peut-être le premier anarchiste au monde »[147]. Il relève par ailleurs qu'il aurait été le premier à introduire des notions assimilables à l'ordre spontané, ensuite développées par Pierre-Joseph Proudhon et Friedrich Hayek, respectivement au XIXe siècle et au XXe siècle. Certaines citations populaires dans ces courants politiques sont ainsi attribuées au livre, comme « un petit voleur est en prison, un grand brigand est chef d'État »[N 9],[147].

Zhuangzi intègre en 2021 la liste officielle des auteurs au programme du baccalauréat de philosophie de l’Éducation Nationale française[148].

Influence littéraire[modifier | modifier le code]

Le Zhuangzi est de loin l'œuvre purement littéraire la plus influente précédant l'unification impériale de la Chine en 221 av. J.-C.[149]. Selon A. Lévy, « le penseur « renversant » se double d'un raconteur éblouissant, qui subsume les données essentielles du taoïsme mais dépasse la doctrine par son art de la présenter, admiré de tout amoureux fervent des lettres en Chine depuis deux millénaires[150] ».

Sa qualité littéraire, son imagination et sa créativité, ainsi que sa prouesse linguistique sont entièrement sans précédent dans la période de sa création[149]. Il peut être vu comme le premier ouvrage de fiction en prose de l'histoire de la littérature chinoise[28]. Romain Graziani considère la première fable du premier paragraphe du Zhuangzi, contant la métamorphose d'un poisson en un oiseau — cette fable donne naissance à l'oiseau mythique nommé Peng[151],[152] —, comme « peut-être la page la plus mémorable de toute la littérature chinoise »[153]. Il explique qu'en faisant jouer l'imagination du lecteur, Zhuangzi « introduit le pouvoir de la fiction au sein du discours philosophique et enrichit la littérature de la catégorie du merveilleux », attribuant donc au penseur la paternité du genre merveilleux car cela est un trait unique dans la littérature philosophique chinoise de l'époque[153]. Robert Allinson y voit même un « mythe central » de l'œuvre[154], même si l'interprétation exacte de cette fable est encore débattue par les sinologues, Lian Xinda considérant qu'il s'agit « sans doute du passage le plus controversé dans le texte, qui a été suscité des interprétations contradictoires depuis dix-sept siècles »[155].

Les fables et dialogues du Zhuangzi font partie du répertoire littéraire classique de la Chine[28]. Pratiquement tous les grands écrivains ou poètes chinois de l'histoire, de Sima Qian pendant la dynastie Han à Sima Xiangru, Su Shi et Lu You sous la Dynastie Song, en passant par Ruan Ji et Tao Yuanming pendant les Six Dynasties et Li Bai pendant la dynastie Tang, sont « profondément imprégnés des idées et de l'art du Zhuangzi »[156]. Sa verve, son exubérance et ses anecdotes fantaisistes ont inspiré des auteurs de fiction, par exemple ceux des « histoires étranges » (zhiguai xiaoshuo (en)), récits fantastiques de l'époque des Six Dynasties[34].