Condition féminine au siècle des Lumières — Wikipédia

La condition féminine au siècle des Lumières (1715 à 1789) en Europe reste marquée par le fait que la plupart des gens considèrent toujours qu'une vie consacrée à tout type d'érudition est en contradiction avec les tâches domestiques que les femmes doivent accomplir, même si certains progrès sont notables dans certains domaines lettrés mais surtout pour les classes sociales élevées.

Mary Wollstonecraft (1759-1797) est considérée comme l'une des premières philosophes féministes. Elle argumente qu'afin de créer une société fondée sur la raison, les femmes, tout comme les hommes, doivent être traitées comme des êtres rationnels. Elle est connue pour son ouvrage Défense des droits de la femme (A Vindication of the Rights of Woman, 1792).

Classes sociales privilégiées[modifier | modifier le code]

Salons[modifier | modifier le code]

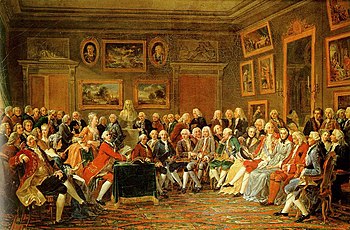

Le phénomène des salons commence à la fin du XVIIe siècle, dans un contexte prospère. On s'adonne à l'art de la conversation, il s'agit là d'un phénomène parisien et plutôt français. Les salons sont tenus essentiellement par des femmes, souvent issues de la bourgeoisie et ayant des connaissances (Madame du Deffand, Madame Lambert, Claudine Guérin de Tencin, Marie-Thérèse Geoffrin, Suzanne Curchod (Madame Necker, femme de lettres et salonnière Suisse), etc.) Pour que son salon connaisse le succès, la maîtresse du lieu doit s'attacher les services d'un philosophe qui lance les débats. Tenir un salon est l'une des activités les plus recherchées par les femmes, la qualité des invités témoigne de leur pouvoir d'attraction et la réputation du salon repose sur les invités.

Les salons sont des lieux de diffusion de la culture. La liberté d'expression apparaît, ainsi que la notion d'égalité. Ils permettent aux encyclopédistes de faire passer leurs idées. Helvétius et Holbach exposent leurs idées matérialistes.

Sciences[modifier | modifier le code]

Au siècle des Lumières, les femmes étaient exclues des sociétés savantes, des universités et des professions érudites. Les femmes éduquées étaient soit autodidactes, soit avaient eu des tuteurs ou l'éducation d'un père à l'esprit libéral. À l'exception des filles d'artisans qui pouvaient assister leur père au travail, les femmes érudites faisaient aussi partie de l'élite sociale[1]. L'inaccessibilité des sociétés savantes a entraîné l'inaccessibilité aux instruments scientifiques, tel le microscope. Les restrictions au XVIIIe siècle étaient telles qu'on interdisait aux femmes, y incluses les sages-femmes, d'utiliser des forceps[2]. Ceci explique que les hommes chirurgiens ont fini par dominer la gynécologie au cours de ce siècle.

Des satiristes ont ridiculisé les femmes scientifiques en les décrivant comme négligentes de leurs tâches domestiques[3]. Rousseau, dans Émile ou de l'éducation, déclare : « Ainsi toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. »[4]. Dans La Nouvelle Héloïse, Rousseau assigne toutefois un rôle pour les femmes dans la science, mais ce rôle est subordonné : « La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes, leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique ; c'est à elles de faire l'application des principes que l'homme a trouvés, et c'est à elles de faire les observations qui mènent l'homme à l'établissement des principes ».

Cette position n'est toutefois pas unanime. Certains, et ne venant pas nécessairement des bords les plus progressistes, mettent en avant les capacités intellectuelles et scientifiques des femmes, par exemple Richard de Bury dans son Histoire abrégée des philosophes et des femmes célèbres (1773).

Certaines femmes scientifiques ont cependant obtenu une reconnaissance, telle la mathématicienne, femme de lettres et physicienne française Émilie du Châtelet (1706-1749).

Académies et sociétés littéraires[modifier | modifier le code]

Comme l’a fait valoir Jeremy L. Caradonna dans un article paru dans les Annales, « Prendre part au siècle des Lumières : le concours académique et la culture intellectuelle au XVIIIe siècle »[5], l’Académie française a remis au goût du jour une pratique médiévale en relançant les concours publics au milieu du XVIIe siècle. Vers 1725, le sujet des essais, de la poésie ou la peinture, qui tournait jusque-là autour de la religion et/ou la monarchie, s’est radicalement élargi et diversifié pour inclure la propagande royale, les batailles philosophiques et les réflexions critiques sur les institutions sociales et politiques de l’Ancien Régime. Jeremy L. Caradonna montre que les sujets controversés n’étaient pas systématiquement évités et cite notamment l’éducation des femmes parmi les exemples de thèmes traités[5]. Un nombre important de femmes a également participé – et remporté – des concours. Sur un total de 2 300 concours dotés de prix proposés en France, les femmes en ont remporté 49, la majorité à des concours de poésie. Ce chiffre est certes faible par rapport aux normes modernes, mais très important à une époque où la plupart des femmes ne recevaient pas de formation scolaire avancée sauf, justement, dans un genre comme la poésie[6].

Femmes, franc-maçonnerie et Lumières[modifier | modifier le code]

La fondation officielle de la franc-maçonnerie sur le continent européen remonte à 1734, avec l’ouverture d’une loge à La Haye. La première loge pleinement fonctionnelle parait cependant avoir existé depuis 1721 à Rotterdam. De même, des traces de la réunion d’une loge à Paris en 1725 ou 1726 ont été retrouvées[7]. Comme l’écrit Daniel Roche, en 1789, la franc-maçonnerie était particulièrement répandue en France qui comptait alors peut-être pas moins de 100 000 francs-maçons, ce qui en ferait la plus populaire de toutes les associations des Lumières[8]. La franc-maçonnerie ne semble cependant pas avoir été confinée à l’Europe occidentale ; Margaret Jacob a retrouvé l’existence de loges en Saxe en 1729 et en Russie en 1731[9].

Les loges maçonniques anglaises et écossaises, originaires des guildes de compagnons du XVIIe siècle[10], se sont élargies à divers degrés, au XVIIIe siècle, dans un vaste ensemble d’associations interconnectées d’hommes, et parfois de femmes. Margaret Jacob affirme que celles-ci disposaient de leur propre mythologie et de codes de conduite spéciaux comprenant une même compréhension des notions de liberté et d’égalité héritées de la sociabilité des guildes : « liberté, fraternité et égalité[11] ». La remarquable similitude de ces valeurs, généralement communes à la Grande-Bretagne et au continent, avec le slogan de la Révolution française de « Liberté, égalité, fraternité » a donné naissance à de nombreuses théories du complot. L’abbé Barruel a notamment fait remonter les origines des Jacobins et, partant, de la Révolution, aux francs-maçons français dans son ouvrage Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme (Londres, Ph. le Boussonnier ; Hambourg, P. Fauche 1797-98).

L’élitisme a profité à certains membres de la société. La présence, par exemple, de femmes nobles dans les « loges d’adoption » françaises qui se sont formées dans les années 1780 est due en grande partie aux liens étroits entre ces loges et la société aristocratique[12],[13].

Autres classes sociales[modifier | modifier le code]

L’ouverture à tous des concours et l’anonymat obligatoire des soumissions garantissait l’impartialité du jugement eu égard au sexe et au rang social des candidats. En dépit de l’appartenance de la « vaste majorité » des participants aux couches les plus riches de la société (« les arts libéraux, le clergé, la magistrature et la profession médicale »), il existe des cas de membres de la classe populaire à avoir soumis des essais et même à les avoir remportés[14].

Références[modifier | modifier le code]

- Kors, (2003), “Education”

- Whitehead, (1991), p. 227.

- (en) William E. Burns, Science in the Enlightenment : An Encyclopedia, ABC-CLIO, , 355 p. (ISBN 978-1-57607-886-0, lire en ligne)

- Œuvres complètes de J. J. Rousseau: Émile ou de l'éducation

- Jeremy L. Caradonna, « Prendre part au siècle des Lumières Le concours académique et la culture intellectuelle au XVIIIe siècle », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 64e année, no 3, , p. 633–662 (ISSN 0395-2649, lire en ligne, consulté le )

- Caradonna, pp. 653-54.

- Jacob, pp. 75 & 89.

- Roche, p. 436.

- Jacob, p. 90.

- Jacob, p. 35.

- Jacob, p. 49.

- Jacob, p. 139. Voir également Janet M. Burke, "Freemasonry, Friendship and Noblewomen: The Role of the Secret Society in Bringing Enlightenment Thought to Pre-Revolutionary Women Elites", History of European Ideas 10 no 3, 1989, pp. 283-94.

- Voir Marie-Cécile Révauger, Franc-maçonnerie et politique au siècle des lumières : Europe-Amériques, Pessac, PUB, 2006, no 7, 379 p. (ISBN 9782867814082) et Margaret C. Jacob, Living the Enlightenment: Free masonry and Politics in Eighteenth-Century Europe, New York, Oxford University Press, 1991.

- Caradonna, pp. 634-36.

Annexes[modifier | modifier le code]

Sources[modifier | modifier le code]

- Kors, Alan Charles, ed. 2003. Encyclopedia of the Enlightenment. Oxford: Oxford University Press.

- Daniel Roche, La France des Lumières, Paris, Fayard, 1993

- Whitehead, Barbara J., ed. 1991 Women's Education in Early Modern Europe: A History, 1500-1800. New York: Garland.

French

French Deutsch

Deutsch