Charte des Espagnols — Wikipédia

parue dans le Journal officiel du .

| Titre | Charte des Espagnols (en espagnol Fuero de los Españoles) |

|---|---|

| Pays | |

| Langue(s) officielle(s) | Espagnol |

| Type | Lois fondamentales |

| Branche | Droit constitutionnel |

| Règne | Espagne franquiste |

|---|---|

| Législature | Cortes franquistes |

| Adoption | Juillet 1945 |

| Promulgation | |

| Abrogation | Après 1978 |

Lire en ligne

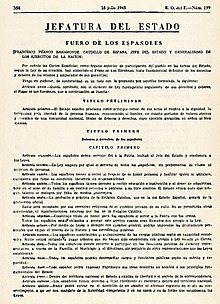

Facsimilé de la Charte telle que publiée dans le Journal officiel (BOE)

La Charte des Espagnols (en espagnol Fuero de los Españoles), promulguée en , est un texte ayant rang de constitution et définissant un ensemble de libertés civiles, de droits fondamentaux et de devoirs civiques. La Charte traduisait le souci du régime franquiste, au lendemain de la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale et dans un contexte d’isolement international de l'Espagne, de se donner une façade plus démocratique et d’obtenir le soutien du Vatican. En plus de servir ainsi d’arme de propagande, la Charte s’inscrivait aussi dans un ensemble cohérent de lois dites « fondamentales » destinées à doter le régime d’une armature idéologique et juridique amalgamant les courants de pensée catholique, corporatiste et réactionnaire en vogue dans l’avant-guerre.

La Charte comporte trois titres : un titre préliminaire, qui proclame comme principe de base « le respect de la dignité, de l’intégrité et de la liberté de la personne humaine » ; le titre 1, « Droits et Devoirs des Espagnols » ; et le titre 2, « De l’exercice et de la garantie des droits ». Sont ainsi en principe garantis en particulier : la liberté d'expression, l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance, la liberté religieuse, l’égalité homme-femme, la liberté de résidence, le droit d'association et de réunion, le droit d’être déféré devant un juge en cas de détention, etc. Cependant, ces droits resteront largement lettre morte, en raison de ce que :

- la Charte renferme une série de restrictions, interdisant notamment que les droits puissent s’exercer aux dépens de l’« unité sociale, spirituelle et nationale » de l’Espagne ou au préjudice des principes fondamentaux de l’État ;

- la possibilité était offerte au gouvernement de suspendre temporairement ces droits en cas d’état d'urgence et après proclamation de l’état d'exception, ce dont le gouvernement ne se privera pas en diverses occasions (au reste, l’exécutif était habilité par la Charte à émettre un mandat d'arrêt ou de perquisition, hors décision d'un juge) ;

- enfin, parce que lesdits droits n’étaient pas exigibles directement devant les tribunaux ordinaires, dont la compétence était déjà notablement érodée par la juridiction militaire et les tribunaux spéciaux, et que la procédure de recours en violation de la Charte était complexe et inapplicable dans les faits.

Ces limitations, ajoutées au fait que, sur le plan des droits politiques, le nouveau régime n’admettait d’autre parti que le parti unique FET y de las JONS, et que les libertés syndicales étaient fortement encadrées, avaient pour effet que ces droits demeuraient largement fictifs et que la Charte ne changea pas fondamentalement la nature du régime, ce qui a porté un historien du droit à qualifier la Charte des Espagnols de « constitution postiche ».

Idéologiquement, la Charte des Espagnols était tributaire des pensées organicistes et corporatistes des décennies 1920 et 1930, qui outre le rejet du socialisme entendaient enserrer la sauvegarde des droits dans les strictes limites de l’ordre social, politique et économique en vigueur, d’où la conception organiciste des droits de la personne, ceux-ci ne se rapportant pas à l’individu mais à la société, et devant toujours s’exercer par la voie des structures dites « naturelles » de la société que sont, selon ce qu’énonce la Charte, « la famille, la commune et le syndicat ». De plus, si la liberté religieuse était proclamée, la religion catholique était élevée au rang de religion d'État et la Charte n’autorisait de manifestation publique d’aucune autre religion.

Ces dernières années, dans un contexte de recherches sur la société espagnole sous le franquisme, de nombreux politologues ont proposé des travaux autour de la Charte des Espagnols. Il convient par exemple de citer Guy Hermet et ses œuvres analytiques.

Contexte historique et genèse[modifier | modifier le code]

En 1945, le régime franquiste entendait réaffirmer son autorité souveraine. Né d’un coup d’État et se retrouvant à l’issue de la Seconde Guerre mondiale dans une période où fleurissait le libéralisme politique, le régime non seulement souffrait de l’isolement diplomatique et économique, mais peinait aussi à se faire reconnaître comme État de droit. C’est ce contexte politique international qui va amener le régime franquiste, soucieux de son image de marque à l’étranger, à accomplir un véritable effort de légitimation par la promulgation de lois garantissant un certain nombre de libertés civiles aux Espagnols, mais définissant en même temps les raisons souveraines de leur éventuelle suspension. Ces lois, appelées à fournir l’armature idéologique et juridique du régime, s’énumèrent comme suit : Charte du travail (Fuero del Trabajo, de 1938), Loi constitutive des Cortes (Ley Constitutiva de Cortes, de 1942), Charte des Espagnols (Fuero de los Españoles, de 1945), Loi du référendum national (Ley de Referéndum Nacional, de 1945), Loi de succession du chef de l'État (Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, de 1947), Loi des principes du Mouvement national (Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 1958), et enfin Loi organique de l'État (Ley Orgánica del Estado, de 1967)[1].

La date de publication de la Charte des Espagnols, un , date retenue par les franquistes comme celle du soulèvement de 1936, contribue à faire soupçonner que ce texte était bien avant tout une arme de propagande de l’après-guerre. Peu avant 1945, présageant la défaite de l’Allemagne et de l’Italie dans la guerre, le franquisme avait entrepris une série de réformes destinées à prendre ses distances d’avec ces dictatures d’ores et déjà condamnées. Cependant, si l’adoption de la Charte des Espagnols, en servant de nouvelle façade au régime, prend certes place dans cette campagne de propagande, néanmoins le texte, bien plus qu’un simple discours de propagande, constitue une construction légistique consciente et délibérée conjuguant les pensées catholique, corporatiste et antilibérale, sur laquelle la dictature allait s'appuyer désormais, sans effacer la composante totalitaire et l’aspect de gouvernement personnel. Il s’agit d’un projet conçu non pas pour adapter la dictature aux critères de la démocratie libérale, mais pour la mouler sur un autre modèle de modernité préexistant, fondé sur l’idéologie réactionnaire, catholique et corporatiste en vogue avant les guerres des décennies 1930 et 1940 — d’où il vient qu’il n’y a que peu de création ex novo dans la Charte des Espagnols, mais au contraire la récupération d’une tradition remontant aux temps de la Restauration et au droit naturel du XIXe siècle[2].

Ainsi la Charte des Espagnols fixant les « droits et devoirs des Espagnols » s’appuyait-elle en partie sur la constitution de 1876, avec l’ambition de remettre en honneur et de réunir en un texte législatif les droits historiques reconnus par la loi traditionnelle. La Charte garantissait certaines des libertés civiques communes dans le monde occidental, comme celle de résidence et le secret de la correspondance, et le droit de ne pas être détenu pendant plus de 72 heures sans être déféré devant un juge ; c’est à Fernando María Castiella que l’on doit l’article 12 prévoyant la liberté d'expression des idées, sous réserve de ne pas attaquer les principes fondamentaux de l’État, et l’article 16 sur la liberté d'association. Toutefois, ces libertés étaient sujettes à limitations, notamment en vertu de l’article 33, qui stipulait qu’aucun des droits ne pouvait s’exercer aux dépens de l’« unité sociale, spirituelle et nationale », ou de l’article 25, qui énonçait qu’elles pouvaient être suspendues temporairement en cas d’état d'urgence[3]. Aussi, si le texte desserra quelques-uns des verrous installés pendant la Guerre civile, chacune des ouvertures était en même temps assortie de restrictions qui les rendaient largement fictives[4].

Il s’agissait en outre, en donnant au système une structure juridique plus objective et en prévoyant quelques garanties civiles de base, d’attirer à nouveau les personnalités politiques catholiques et de renforcer l’identité catholique du régime, dans le but d’obtenir le soutien du Vatican et d’atténuer l’hostilité des démocraties occidentales. À cet effet, l’on se proposait de moins s’appuyer désormais sur le Mouvement national, sans pour autant toutefois l’écarter de la scène politique ni permettre à une organisation politique rivale de surgir, encore que la censure puisse se relâcher quelque peu. Par les nouvelles lois, le régime se dota des caractéristiques fondamentales d’une monarchie autoritaire, corporatiste et catholique n’ayant que peu à voir avec un système représentatif direct, car dépendant d’une structure de représentation indirecte et corporative[5]. D’après l’historienne Andrée Bachoud,

« les nouvelles règles tendaient plus à affirmer une légitimité à l’ancienne qu’à mettre en pratique les principes démocratiques et substituaient au système de représentation du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel, que Franco dénigrait, une relation avec le peuple inspirée de la vieille monarchie absolue de tradition espagnole, enrobée de traits phalangistes. Le pouvoir absolu du chef de l’État, à l’image de celui qu’exerçaient en leur temps les Rois catholiques, devait rester la règle. À l’instar des Cortes de Castille d’autrefois, les Cortes franquistes avaient pour mission d’avaliser les changements importants dans les institutions. Les lois qui suivront dénotent une même imprégnation profonde du Caudillo par le modèle de la monarchie absolue[6]. »

Caractérisation générale et restrictions[modifier | modifier le code]

Le franquisme abrogea les droits civils et politiques reconnus dans la Constitution de 1931 et dans la législation républicaine et opéra, en particulier dans les premières années du régime, une répression brutale à l’encontre de tous les opposants au nouveau pouvoir, dont beaucoup subirent des représailles sous forme d’interdiction professionnelle, d’emprisonnement ou de peloton d’exécution. La Loi sur les responsabilités politiques de 1939, la Loi de répression de la franc-maçonnerie et du communisme de 1940, la Loi sur la sécurité de l’État de 1941, le Code pénal de 1944, le Décret-loi sur la répression du banditisme et du terrorisme de 1947, et la Loi sur l’ordre public de 1959 se conjuguaient pour étouffer la liberté individuelle et le pluralisme politique et linguistique en Espagne[7]. C’est dans cet environnement politique et juridique que survint la Charte des Espagnols.

La Charte des Espagnols tient sur trois pages et comporte 36 articles, répartis sur un titre préliminaire, un titre premier consacré aux devoirs et droits des Espagnols — dans cet ordre — et un titre deuxième portant sur l’exercice et la garantie des droits. Dans le Journal officiel (BOE), la Charte est suivie du texte de la loi du définissant les Bases du régime local et sur lequel, d’après Enrique Álvarez Cora, l’attention de la presse allait se porter davantage que sur le Fuero de los Españoles[8]. Il est à noter que depuis , c’est-à-dire depuis le début de la Guerre civile, le BOE, tombé aux mains des insurgés, avait publié des textes — et leur avait par là conféré une apparence normative — de légalité douteuse et à caractère juridique discutable. Un exemple de cette pratique nous est fourni par un autre Fuero, le Fuero del Trabajo (Charte du travail) de 1938. L’usage du terme Fuero (for ou charte en français), renvoyant, comme le mot caudillo, à un passé médiéval, permet de marquer la distance de ces documents d’avec la législation démocratique de la République et de maintenir une certaine ambivalence sur leur nature juridique. Le spécialiste en droit commercial Joaquín Garrigues, qui participa à la rédaction du Fuero del Trabajo, nota en 1939 que celui-ci avait été davantage une arme de propagande de guerre qu’une norme juridique et qu’on ne pouvait pas dès lors le considérer comme norme directement applicable ; c’était bien plutôt, reconnaissait Garrigues, un texte propagandiste, d’une posture de gauche et républicaine de pure façade, destiné à attirer vers le camp nationaliste les ouvriers du camp républicain[9],[note 1],[10].

Nonobstant que la Charte des Espagnols ait reconnu aux Espagnols un ensemble de droits civils et politiques, cette reconnaissance demeura purement rhétorique et lesdits droits restèrent souvent lettre morte, les pouvoirs publics en effet n’y étant pas tenus autrement qu’à travers la procédure compliquée et inappliquée du recours en violation de la Charte (« recurso de contrafuero »), et les droits n’étant pas exigibles directement devant les tribunaux ordinaires, dont la compétence se trouvait sensiblement écornée par la juridiction militaire et par les tribunaux spéciaux, tel que le Tribunal d’ordre public créé en 1963. L’article 43 de la Charte des Espagnols elle-même stipulait que l’exercice des droits reconnus ne devait pas « attenter a l’unité spirituelle, nationale et sociale de l’Espagne »[11],[12]. De fait, les deux chartes (ou lois organique) adoptées en octobre 1945 — Charte des Espagnols et Loi sur le référendum —, loin de changer fondamentalement la nature du régime, qui restera autoritaire, catholique et national-syndicaliste, avaient plutôt pour objectif de l’établir[13].

En 1956, après que la Phalange eut perdu les élections universitaires et qu’avaient éclaté à la faculté de droit de Madrid quelques échauffourées où un jeune phalangiste fut blessé, apparemment par un autre phalangiste, Franco, feignant d’ignorer ce dernier détail et particulièrement irrité par la dissidence de certains jeunes issus des familles de personnalités du régime (s’y trouvaient en effet impliqués des enfants et neveux des vainqueurs de la Guerre civile, tels que Kindelán, Navarro Rubio, etc.)[14], décida alors de reprendre les choses en main, suspendant les rares libertés énoncées dans la Charte des Espagnols, et limogeant le ministre de l’Éducation ainsi que le secrétaire général du Mouvement. N’ayant plus désormais, selon Javier Tusell, « besoin du groupe catholique collaborationniste qui l’avait accompagné depuis la crise de juillet 1945 » et qui lui avait assuré sa respectabilité à l’extérieur, Franco rendit un arbitrage qui déboucha en février 1956 sur un remaniement ministériel favorable à la Phalange, par quoi Franco entendait satisfaire la jeunesse phalangiste, mais aussi la remettre au pas[15],[16].

Une autre occurrence de mise entre parenthèses des droits formulés dans la Charte se produisit en 1962. Concomitamment à une vague de grèves minières dans les Asturies, les sentiments antifranquistes gagnèrent en ampleur dans toute l’Europe et prirent une forme concrète lors du IVe congrès du Mouvement européen réuni à Munich entre les 5 et , rassemblement que le journal Arriba taxa péjorativement de « contubernio (concubinage, acoquinement) de Munich ». Le congrès avait convié un large éventail de personnalités espagnoles d’opposition, — au nombre d’une centaine, résidant en Espagne ou vivant en exil, issus y compris des factions monarchiste et catholique[17],[18] —, pour examiner les conditions d’une démocratisation de l’Espagne. Ce fut la première rencontre formelle entre les différents groupes d’opposition au régime de Franco, à l’exception des communistes[19]. À l’issue des débats, tous signèrent une déclaration commune exigeant que l’adhésion de l’Espagne à la CEE soit subordonnée à l’existence d’« institutions démocratiques » approuvées par le peuple, à savoir : la garantie des droits de la personne humaine, la reconnaissance de la personnalité des régions, les libertés syndicales, et la législation des partis politiques[20]. Franco reçut la nouvelle de cette réunion comme une véritable camouflet, cria au complot judéo-maçonnique et suspendit l’article 14 de la Charte des Espagnols, qui autorisait à choisir librement son lieu de résidence, le gouvernement faisant en effet savoir aux signataires résidant en Espagne qu’ils pouvaient choisir entre l’exil volontaire ou la déportation à leur retour au pays ; un bon nombre optèrent alors pour l’exil[21],[22].

Esprit de la Charte et généalogie[modifier | modifier le code]

Selon certains constitutionnalistes, les déclarations de droits civiques doivent être vues comme un produit du pouvoir en place, par lequel l’État s’évertue, selon les termes de Chris Thornhill, à « consolider et unifier ses fonctions par l’intériorisation d’une considération monofocale de son pouvoir et par un ensemble stable de normes originales destinées à authentifier son pouvoir »[23], point de vue qui rejoint la vision d’Hèctor López Bofill sur le pouvoir d’État et sur les processus constituants comme opérations violentes et coercitives de « blindage » du pouvoir[24]. Les constitutions, surtout leur partie dogmatique, ne seraient que des mécanismes de légitimation de telles opérations, non exemptes de violence, menées par le pouvoir politique. D’autres auteurs (comme Samuel Moyn) ont analysé l’évolution du langage des déclarations de droits au cours de la décennie 1940, puis dans les années 1970 et 1980, mettant méticuleusement au jour leur usage politique et leur évolution ; après la chute du communisme, l’histoire des droits humains aurait suivi une évolution se situant dans la droite ligne des XVIIIe siècle et XIXe siècle, en faisant l’impasse sur les antagonismes entre groupes sociaux ou entre classes sociales — le « déficit sociologique » dont parle Thornhill[25]. C’est sous cet angle qu’il convient de démasquer la culture organiciste et autoritaire qui sous-tend la Charte des Espagnols[26].

Winston Churchill figura, au lendemain de sa défaite électorale face aux travaillistes, comme le principal représentant de la révolution des droits de l'homme, qui s’évertua après la Seconde Guerre mondiale à construire un système de droits davantage comme arme de lutte politique que comme norme juridique, projet conservateur avec lequel ne détonait pas le discours politique ayant alors cours en Espagne. Nonobstant les condamnations prononcées contre Franco et l’isolement de son régime, une partie des élites conservatrices d’Europe occidentale partageaient avec les élites espagnoles non seulement le rejet du socialisme, démocratique ou non, mais aussi un certain penchant pour les systèmes organicistes. Chez une part importante des intellectuels animant cette mouvance, on trouve la même sédimentation corporatiste qui caractérise aussi le franquisme, lequel, s’il défendait un projet de sauvegarde des droits, l’enserrait au-dedans d’un ordre social, politique et économique déterminé. Ainsi p. ex. la Convention européenne des droits de l’homme présente-t-elle une armature institutionnelle conçue pour partie par des mouvements conservateurs héritiers du corporatisme et du suprémacisme chrétien, et la culture actuelle des droits de l’homme se fonde-t-elle notamment sur des documents de cette époque. Il est vrai d’autre part que cette culture est différente aujourd’hui de ce qu’elle fut dans l’immédiat après-guerre, vu que les profondes transformations politiques et les changements culturels survenus dans les décennies 1940 et 1950 ont fini par engendrer une culture des droits de l’homme moderne et démocratique[27],[note 2].

On remarque la présence dans la Charte des Espagnols, dès l’orée du texte, du syntagme « droit de la personne humaine » en lieu et place de « droits de l’homme ». Selon Álvarez Cora, l’utilisation de cette expression et d’autres telles que « bien commun », « loyauté » et « patrie » illustre le décalage formel par rapport aux constitutions libérales[28]. Cependant, l’expression « liberté de la personne humaine », que l’on retrouve également dans le discours des conservateurs français, a une portée beaucoup plus large, car, tributaire de la pensée traditionaliste et organiciste, elle donne corps à l’idéologie romantique, catholique et organiciste que le franquisme s’attachait à remettre en honneur à ce moment-là. En parlant de « personne humaine » au lieu d’« homme » ou d’« individu », le discours catholique donnait forme à sa conception de l’être humain comme entité intégrée dans une communauté ; significativement en effet, le vocable « personne », très cher au catholicisme social, se rencontre à plusieurs reprises dans l’encyclique Rerum Novarum de même que dans Quadragesimo anno[29].

Cette pensée aimait à se présenter comme alternative aux tensions entre Est et Ouest, entre capitalisme et communisme, et démontre l’intérêt qu’avaient les auteurs franquistes non seulement pour un projet d’organisation sociale et politique en Espagne même, mais aussi à donner à l’Espagne un rôle de premier plan dans l’Europe en cours de reconstruction de ces années. Les promoteurs de ce programme catholique et nostalgique n’étaient pas sans savoir que de l’autre côté des Pyrénées on brandissait des arguments similaires, et il y eut à coup sûr des contacts et des échanges d’idées, de projets et de publications entre auteurs espagnols, français et italiens[30]. Selon Álvaro d'Ors en effet, l’Espagne proposait entre deux conceptions, « la russe et l’américaine » (la rusa y la yanqui, dans les termes de D’Ors)[31], une voie tierce, celle de la pensée catholique, déjà exprimée dans l’œuvre des auteurs classiques de l’école de Salamanque ; D’Ors, pour prôner la création d’une « Communauté chrétienne »[32] fondée sur le droit naturel, s’autorisait de quelques idées de Vitoria et de Suárez. La voie tierce qu’avait en vue cet auteur s’incarnait en l’Espagne, qui avait démontré, tant historiquement que dans les dernières années, savoir défendre un ordre du monde en adéquation avec les « voies insondables de Dieu »[30],[33]. Face au communisme russe et à l’impérialisme « yankee », D’Ors et d’autres penseurs offraient donc une alternative pour l’Espagne, l’Europe et le monde, et l’un des axes de leur programme politique était la vieille conception rénovée de la personne humaine, propre à dépasser aussi bien le grégarisme communiste que l’individualisme façonné sur le moule protestant[30].

Si en outre on postule l’idée de la personne humaine comme étant raccordée à Dieu, on perçoit alors dans la relation entre homme, communauté et Dieu l’essence de la conception de la personne telle qu’elle prévaut dans les productions doctrinales de l’époque ainsi que dans le texte de la Charte des Espagnols. Pour ces auteurs, les libertés de la personne humaine ne sont pas des remparts ou des instruments aptes à protéger le citoyen face au pouvoir, ni ne dessinent une sphère privée dans laquelle l’État ne serait pas habilité à intervenir. Les droits correspondent à des valeurs sociales et sont partie constituante de cet organisme harmonieux qu’est la communauté nationale. L’état doit préserver, comme éléments indissociables, l’intégrité de la nation ou de la patrie d’une part, et la liberté de l’homme d’autre part, ce que le juriste Alfonso García-Valdecasas formula explicitement dans un texte de 1942, qui préfigure le langage de la Charte des Espagnols[34] :

« L’intégrité de la patrie est pour nous non seulement physique, territoriale ou géographique, mais aussi morale : c’est l’intégrité de sa vie et de son esprit ; d’elle fait partie le culte des valeurs hispaniques qui ont donné à l’Espagne son sens universel dans le monde et auxquelles elle doit continuer de se vouer. L’État se doit d’être l’instrument pour sauvegarder ces valeurs sacrées. Ainsi se conçoivent pour nous, par exemple, la liberté, l’intégrité et la dignité de l’homme[35]. »

Il en dérive ainsi une conception organiciste des droits de la personne, où ceux-ci ne se rapportent pas à l’individu, mais à la société, et où en conséquence, l’État a l’obligation d’harmoniser ces droits avec la communauté nationale. Ces penseurs, et à leur suite les rédacteurs de la Charte des Espagnols, prennent pour point de départ le postulat de l’existence de certaines structures naturelles de la société dans lesquelles l’homme s’intègre et qu’il convient de protéger dans leur intégrité. Dans la Charte des Espagnols, il n’y a pas place pour une sauvegarde des libertés humaines qui serait déconnectée de la défense de la nation et de son intégrité — intégrité physique et territoriale, et intégrité de sa vie et de son esprit. Par exemple, si le droit « à participer aux fonctions publiques de nature représentative » y est proclamé, ce droit aura toujours à s’exercer par le biais des structures « naturelles » de la société que sont, selon ce qu’énonce la Charte, « la famille, la commune et le syndicat »[34].

C’est dans les limitations posées aux droits de la personne que se manifeste le plus clairement la vision organiciste de la société et de la personne véhiculée par la Charte. Par exemple, en ce qui a trait à la liberté d'expression, le législateur en précise les modalités en établissant que « Tout Espagnol pourra exprimer librement ses idées pour autant qu’elles ne portent pas préjudice aux principes fondamentaux de l’État », où peuvent se détecter deux restrictions. D’abord dans l’adverbe dont est assorti l’exercice de ce droit : il n’y a pas de liberté d’expression tout court, mais celle d’exprimer librement les idées. Ensuite, cette liberté est subordonnée au respect des « principes fondamentaux de l’État », ce dernier étant l’organe chargé d’assurer l’harmonie entre les attributs moraux de l’individu et ceux de la société[36].

Contenu et dispositions[modifier | modifier le code]

La Charte des Espagnols comprend trois titres : un titre préliminaire, qui proclame comme principe de base « le respect de la dignité, de l’intégrité et de la liberté de la personne humaine » ; le titre 1, « Droits et Devoirs des Espagnols » ; et le titre 2, « De l’exercice et de la garantie des droits ». L’article 2 du titre 1 énonce que « les Espagnols doivent servir fidèlement la Patrie, faire preuve de loyalisme envers le chef de l’État et obéir aux lois ». L’article 6 du même titre est ainsi libellé : « la profession et la pratique de la religion catholique, qui est celle de l’État espagnol, jouiront de la protection officielle. L’État assumera la protection de la liberté religieuse, garantie par une efficace tutelle juridique qui, en même temps, sauvegardera la morale et l’ordre public »[37]. Dignes de mention sont également les articles suivants appartenant au titre 1 : article 12 (« Tout Espagnol pourra exprimer librement ses idées pourvu qu’elles n’attentent pas aux principes fondamentaux de l’État. ») ; article 13 (« l’État garantit la liberté et le secret de la correspondance sur le territoire national. ») ; article 14 (« Les Espagnols ont le droit de fixer librement leur résidence sur le territoire national. ») ; article 15 (« Nul n’a le droit de pénétrer dans le domicile d’un Espagnol, ni d’y faire des perquisitions sans son consentement, sauf sur un mandat de l’autorité compétente et dans les cas et dans la forme établis par les lois. ») ; article 16 (« Les Espagnols pourront se réunir et s’associer librement en vue de fins licites et conformément à ce qui est établi par les lois ») ; article 18 (« Nul Espagnol ne pourra être arrêté, si ce n’est dans les cas et de la manière prescrits par la loi. ») ; article 21 (« Les Espagnols pourront adresser individuellement des pétitions au chef de l’État, aux Cortes et aux autorités. »)[37].

Sous le titre deux d’autre part, sont à noter en particulier : article 33 (« L’exercice des droits reconnus dans la présente Charte ne devra pas porter atteinte à l’unité spirituelle, nationale et sociale de l’Espagne. ») ; article 34 (« Les Cortes voteront les lois nécessaires à l’exercice des droits reconnus par cette Charte. ») ; et article 35 (« Les articles douze, treize, quatorze, quinze, seize et dix-huit pourront être suspendus temporairement et par décision du gouvernement, soit totalement, soit partiellement, par un décret-loi qui fixera limitativement la portée et la durée de la mesure. »)[37].

L’article 33 de la Charte fait figure de clef de voûte du système de libertés de la personne humaine, en ce qu’il énonce que « l’exercice des droits reconnus dans la présente Charte ne devra pas porter atteinte à l’unité spirituelle, nationale et sociale de l’Espagne ». Ces limitations serviront comme outils à l’usage des institutions de l’État pour dénier l’exercice des droits durant la dictature. Dans la conception des droits telle qu’elle découle de ce système, les libertés seraient des attributs moraux de la société, et non pas uniquement de la personne et ne pourront dès lors s’exercer selon la libre autonomie individuelle. De là vient l’importance du concept de personne comme titulaire des droits, personne conçue non pas comme être individuel, mais comme élément d’une communauté nationale, comme membre de plusieurs organes. Le terme personne reflète ainsi l’insertion du sujet dans la société, se réfère au statut civil dérivé de l’appartenance à une collectivité. La Charte s’inscrit dans un projet politique cohérent, dans la continuité de la pensée catholique espagnol de tradition ancienne. Le Fuero, selon l'historien du droit Alfons Aragones, « constitue en définitive un programme politique qui regarde vers le passé et se projette vers l’avenir, qui s’appuie sur la tradition mais a la vocation d’ordonner l’Espagne et l’Europe du futur »[38].

C’est effectivement par l'article 33, mais aussi par les articles 12 et 35 de la Charte que le recours à l’état d'exception est rendu possible. En effet, l’article 35 de la Charte permet au régime de suspendre de manière provisoire ou totale les articles concernant la liberté d’opinion (article 12), le droit à la liberté et au secret de la correspondance (article 13), les droits à la liberté de résidence (article 14) et à l’inviolabilité du domicile (article 15), les droits d’association et de réunion (article 16) et la garantie contre des arrestations arbitraires (article 18). C’est la Loi relative à l’ordre public (Ley de Orden Público, en abrégé LOP) de qui précise que « dans le cas de l’existence d’une quelconque menace à la Loi et à l’Ordre qui ne peut être résolue par les moyens ordinaires », l’état d’exception pouvait être décrété et qui, par conséquent, conférait à l’autorité administrative des pouvoirs extraordinaires. L’article 2 de la LOP dresse longuement la liste de tous les actes contraires à l’ordre public, avant de préciser que sont inclus aussi tous les actes qui n’auraient pas été cités précédemment mais qui « altéreraient la paix publique ou la coexistence sociale ». Sans surprise dans le cas d’un régime autoritaire tel que le régime franquiste, tout acte attentatoire à l’ordre relevait donc à la fois de l’illicite et du subversif, du violent et du séditieux[39]. La Loi du instituant un Tribunal d’Ordre Public rend encore plus explicite cette conception à la fois martiale, extensive et obsessionnelle de la défense de l’ordre, en stipulant que ce tribunal a compétence pour traiter tout type d’acte qui vise ou viserait « à subvertir les principes de base de l’État, perturber l’ordre public ou semer une vive inquiétude dans la conscience nationale »[40].

En réalité, l’idée même de droits civiques et politiques vis-à-vis de l’État était contradictoire avec les fondements doctrinaux du régime, pour lequel « les intérêts individuels et collectifs » devaient « toujours rester subordonnés au bien commun de la Nation », ainsi que le soulignait la Loi sur les principes du Mouvement national de 1958. Deux droits civils aussi importants que la liberté religieuse et la liberté de la presse furent restreints, encore que les subséquentes Loi sur la liberté religieuse, adoptée en 1967 au lendemain du Concile Vatican II, et Loi sur la presse de 1966 aient apporté quelque assouplissement. Néanmoins, la confessionnalité catholique de l’État espagnol, proclamée dans la Charte des Espagnols et confirmée dans le Concordat de 1953 et dans la Loi sur les principes du Mouvement national, se maintiendra jusqu’à la fin comme trait fondamental du franquisme, qui dès lors intégra dans sa législation le code moral de l’Église catholique, particulièrement préjudiciable pour les droits de la femme. De là vient aussi que le mariage civil, le divorce et les contraconceptifs restèrent interdits jusqu’à la mort du Caudillo, de même qu’étaient poursuivis l’adultère et la vie maritale hors mariage, pendant que le Code pénal sanctionnait l’avortement et rétablissait la peine de mort[41].

Sur le plan des droits politiques, il est significatif que le nouveau régime n’admettait d’autre parti que le parti unique FET y de las JONS, fondé par décret du , dans le sein duquel étaient rassemblées « toutes les forces nationales au service de l’État », et base du futur « Mouvement national ». L’interdiction de tous les autres partis fut ratifiée dans la Loi sur les responsabilités politiques, mise en œuvre de façon rétroactive, et intégré dans le Code pénal de 1944 jusqu’à l’adoption de la Loi sur les associations en 1974[42]. Cette situation était renforcée par la prohibition des rassemblements sans autorisation préalable (ordonnances du et du ), sauf si elles se tenaient sous l’égide du Mouvement national, de l’Église ou de l’université, ce qui fait dire à l’auteur Jean Testas que « la Charte des Espagnols les place sur une voie relativement libre, sans doute, mais dont il est impossible de s’éloigner »[37].

En ce qui touche aux droits sociaux, le régime franquiste avait consenti à en reconnaître quelques-uns par la voie du Fuero del Trabajo (Charte du travail, de 1938), notamment ceux concernant le travail, mais dans le cadre d’une vision corporatiste et paternaliste de l’économie et de la société, où l’influence fasciste ainsi que catholique étaient manifeste, et qui conduisit à mettre sur pied des syndicats dits « verticaux » sous la houlette de l’Organización Sindical Española (OSE) et dirigés par le parti unique, et à abolir le droit de grève. Cependant, sans remettre en question ce cadre, la Charte des Espagnols reconnaissait à son tour certains droits de nature sociale, comme l’accès à l’instruction, aux soins médicaux et à un ensemble d’aides en cas de maladie ou d’accident du travail, qui seront précisés ultérieurement par différentes lois[43].

Commentaire de quelques articles en particulier[modifier | modifier le code]

Liberté religieuse et religion d’État[modifier | modifier le code]

- Article 6 - La profession et la pratique de la Religion catholique, qui est celle de l’État espagnol, jouira de la protection officielle. Nul ne sera inquiété en raison de ses croyances religieuses ni de l’exercice prive de son culte. Ne seront pas permises les cérémonies ou les manifestations extérieures autres que celles de la Religion catholique.

Antécédents : idée de l’équivalence entre unité nationale et unité religieuse[modifier | modifier le code]

La déclaration de confessionnalité de l’État que comporte l’article 6, c’est-à-dire la reconnaissance du catholicisme au rang de religion d’État, est l’aboutissement d’un long processus engagé dès le début de la Guerre civile.

Dans les milieux catholiques espagnols régnait alors la conviction que la foi religieuse était ce qui permettait à l’Espagne de rester fidèle à elle-même, raison pour laquelle il était inenvisageable que l’essence de l’État espagnol puisse être dissocié de son essence catholique ; comme aimait à le certifier une revue catholique[44], « l’unité nationale se fonde sur la foi »[45]. La foi catholique jouissant en Espagne d’une tradition séculaire, la nation espagnole est inséparable de sa catholicité, dont une manifestation importante est constituée par les relations de l’État espagnol avec le Saint-Siège, ainsi que le souligna le nonce apostolique en Espagne, monseigneur Antoniutti en 1958[46] : « L’Espagne a toujours, dans le décours des siècles, considéré les relations avec le Saint-Siège comme étroitement liées à ses vicissitudes historiques, religieuses et civiles »[47]. Le même Antoniutti le rappela encore en 1962 dans les termes suivants : « L’Église catholique demande à préserver les valeurs dont elle est dépositaire et à maintenir sans fissures l’unité religieuse du pays ; elle est certaine par là de collaborer à la conservation de l’unité nationale, qui est la meilleure garantie de la sécurité civile et de l’élévation morale des citoyens »[48]. Zacarías de Vizcarra, évêque conciliaire membre de l’Action catholique, qui estimait que l’unité religieuse de la nation espagnole avait été raffermie par la victoire nationaliste de 1939, écrivit dans le même sens en 1956 : « De nos jours, une minorité bigarrée de libéraux, socialistes, communistes, francs-maçons, non-croyants et hétérodoxes de diverses espèces s’est emparé des instruments de publicité et des rênes du gouvernement à tel point que le président franc-maçon de la république espagnole, monsieur Manuel Azaña, s’est enhardi à proclamer que l’Espagne avait cessé d’être catholique. Cependant, l’authentique peuple espagnol s’est dressé contre cette fiction et cette tyrannie, au cri de “Pour Dieu et pour Espagne”, et vainquit la funeste minorité dominante et les masses nationales et internationales séduites par elle, en engageant et en soutenant une croisade populaire dure et risquée, avec des armes inégales, couronnées par Dieu de la victoire la plus totale ». L’unité catholique était considérée par l’épiscopat comme un ciment très puissant qu’il y a lieu de préserver de tout atteinte[49], attendu qu’« en Espagne, la perte de l’unité religieuse est à brève échéance la perte de l’unité nationale, par la dissémination d’idées contradictoires »[50]. Les écrits catholiques contenaient des références continuelles au patrimoine spirituel traditionnel de l’Espagne et à la compénétration du civil et du religieux tout au long de l’histoire nationale. L’État franquiste lui-même ne cessait de se référer également à cette réalité[44].

Premières mesures dans le sens d’une officialisation de la religion catholique (1936-1945)[modifier | modifier le code]

Les prémisses de l’officialisation du catholicisme étaient apparues dès avant la fin de la Guerre civile, voire dès les premiers moments du soulèvement militaire de , c’est-à-dire bien avant qu’ait vu le jour en 1938 la première des Lois fondamentales, la Charte du travail (Fuero del Trabajo), et qu’on commença dans la zone nationaliste à édicter des dispositions de nature fort diverse, dans le but de rendre sans effet quelques-unes des règles juridiques les plus significatives instaurées naguère par la Seconde République, notamment en matière religieuse et, ce faisant, à « rendre » à la vie espagnole son inspiration chrétienne que l’on avait tenter d’effacer. Parmi ces premières dispositions figurent l’Ordre du interdisant l’usage dans les écoles de manuels scolaires contraires aux principes du dogme et de la morale chrétiennes et l'Ordre du prescrivant le rétablissement de l’étude de la religion et de l’histoire sainte dans les écoles nationales d’enseignement primaire. Similaires dans leurs termes et leur contenu apparaissent les Ordres du et du émis cette fois à l’intention des établissements d’enseignement secondaire et des écoles normales[51].

Bientôt, dès l’année 1937, plusieurs commémorations et fêtes religieuses furent déclarées fêtes nationales, ce qui ramena la situation à celle qui avait prévalu sous ce rapport avant l’avènement de la République, et un Ordre du mettait en place l’assistance religieuse aux forces combattantes du camp nationaliste. Méritent mention également la Loi du abrogeant le mariage civil institué en 1932 ; le Décret du rétablissant la Compagnie de Jésus, qui avait été dissoute et dont les biens avaient été saisis par Décret du , en vertu de l’article 26 de la constitution républicaine ; la Loi du 10 décembre 1938, abrogeant celle de sécularisation des cimetières adoptée le ; la Loi du , abrogeant celle sur les Confessions et Congrégations religieuses du ; et le Décret du relatif à la vente des biens de l’Église. Toutes ces initiatives législatives dénotent une volonté affirmée de donner un traitement de faveur à l’Église espagnole et à sa hiérarchie[52]. Il faut y ajouter enfin le décret du exemptant l’Église de la contribution territoriale[53].

La proximité entre le régime franquiste et l’Église se faisait progressivement plus patent, à tout le moins dans les discours extérieurs et dans les manifestations publiques. Compte tenu de l’incapacité du pouvoir civil et militaire d’assumer seul la vaste tâche de propagande et de reconquête mentale des populations, il était escompté que l’Église y contribuerait par une imprégnation religieuse et chrétienne graduelle de la société espagnole tout entière[54]. Pourtant, à l’origine, l’importance du facteur religieux n’avait pas été perçue par les insurgés ; au départ en effet, ni les chefs rebelles, ni Franco ne se voyaient comme des « croisés », mais plutôt comme des « défenseurs de l’ordre républicain ». Dès lors, il est logique que dans les premières déclarations publiques nationalistes, aucune référence n’ait été faite à l’élément religieux et que celui-ci n’apparaisse pas, ni explicitement ni implicitement, dans la première proclamation de Franco après le soulèvement militaire. Du reste, on note dans la composition de la Junta de Defensa Nacional (Comité de défense nationale) convoquée le , que son président Miguel Cabanellas était un libéral, un modéré et un franc-maçon notoire, et que parmi ses membres seuls quelques-uns, formant un groupe minoritaire, avaient déployé une activité au sein du catholicisme. Pas davantage on ne relève dans le programme de ladite Junta la moindre allusion à la religion[55],[56],[note 3].

En revanche, le nouvel État ne cessera ensuite, au cours de son processus de structuration et de définition, et tout au long de son cheminement légal, de faire, dans ses différentes dispositions, mention de l’Église, de la religion catholique, voire de la loi de Dieu, et ce d’emblée, par des lois de rang très différent dans la hiérarchie normative. Si Franco avait besoin de l’appui et de la reconnaissance de l’Église espagnole et pouvait certes se réjouir de l’appui explicite et des déclarations en sa faveur de l’Église au niveau national, ce soutien ne suffisait pas à la poursuite de ses objectifs, qui dépassaient les frontières nationales. Cependant, l’Église à l’échelon international n’était pas disposée à accéder a priori à de telles demandes sans contrepartie[57].

Finalement, le régime reçut la sanction de l’Église par voie d’une lettre pastorale collective intitulée « Aux évêques du monde entier », rédigée par le cardinal Gomá et signée par deux cardinaux, six archevêques et 35 évêques, c’est-à-dire par tous les évêques hormis cinq (abstraction faite de ceux assassinés dans la zone républicaine), et publiée avec l’approbation du Vatican le [58]. Le document, où la position des prélats de l’Église espagnole était exposée en détail, reconnaissait la légitimité du combat des nationalistes, tout en se réservant d’évaluer ultérieurement la forme spécifique que prendrait le régime franquiste[59] ; s’il compromit l’Église d’Espagne pour des décennies, ce texte agit aussi comme révélateur des clivages que la sacralisation de la Guerre civile avait commencé à susciter parmi les catholiques. Certains évêques s’abstinrent de la signer, et certains éléments suggèrent que Pie XI ne l’appréciait guère[60].

Dans le Fuero del Trabajo n’apparaissaient encore que de timides expressions et déclarations de principe en faveur de l’Église et de la religion catholique, sans même que ni l’une ni l’autre n’y soient nommés[57]. L’exposé des motifs de cette Charte énonçait en effet : « Rénovant la tradition catholique de justice sociale et le haut sens humain qui présida à la législation de notre glorieux passé […], subordonnant l’économie à la dignité de la personne humaine, prenant en considération ses nécessités matérielles et les exigences de sa vie intellectuelle, morale, spirituelle et religieuse [...]. L’État espagnol formule les présentes déclarations, qui inspireront sa politique sociale et économique »[61]. On note des références religieuses dans d’autres passages du même texte, p. ex. celui où Dieu est invoqué comme source dont émane le devoir de travail et sur laquelle se fonde le droit corrélatif, institués l’un et l’autre par l’État pour l’accomplissement des finalités individuelles et pour la prospérité et la grandeur de la Patrie. Le principe deuxième aussi contient une déclaration intéressante sous ce point de vue : « L’État préservera le repos dominical comme condition sacrée dans la prestation du travail », puis à la ligne suivante : « sans perte de salaire et en ayant égard aux besoins des entreprises, les lois rendront obligatoire le respect des fêtes religieuses et civiles déclarées par l’État »[62].

Quant à la Loi constitutive des Cortes du , la deuxième des Lois fondamentales, elle énonce, dans l’article deuxième réglementant la composition des Cortes, que parmi ses membres (Procuradores) devront figurer « telles personnes qui en raison de leur [position dans la] hiérarchie ecclésiastique, […] seront désignées par le Chef de l’État après consultation du Conseil du Royaume, leur nombre ne dépassant pas les vingt-cinq »[63].

Il convient de signaler par ailleurs que le manifeste de la Phalange énonçait sous son point no 25, non modifié à l’occasion de l’unification, ce qui suit : « Notre mouvement intègre le sens catholique — de glorieuse tradition en Espagne — dans la reconstruction nationale. L’Église et l’État accorderont leurs compétences respectives, sans que soit admise aucune ingérence ou activité portant atteinte à la dignité de l’État ou à l’intégrité nationale »[64].

Enfin, dans la Charte des Espagnols, est consacrée pour la première fois, dans un texte hors concordat, la confessionnalité de l’État espagnol[63].

Charte des Espagnols et confessionnalisation de l’État[modifier | modifier le code]

De l’ensemble de ces lois fondamentales, et de la Charte des Espagnols en particulier, il appert que les premiers engagements formels pris au plus haut niveau par le nouvel État en matière ecclésiastique bénéficièrent à la religion catholique, à ses ministres et aux lois divine et canonique ; plus particulièrement, l’État espagnol s’engageait désormais en faveur de la religion catholique, qu’il entendait, par suite de son statut de religion de l’État espagnol, protéger. L’État assignait à l’Église un rôle capital, dès lors que l'État ne connaît ni la doctrine à laquelle il est supposé adhérer, si celle-ci n’est pas préalablement précisée par l’Église, ni les lois divine et canonique autrement que formulées par l’Église, et dès lors en outre qu’il ne détermine pas lui-même quels membres de la haute hiérarchie et quels ministres il est tenu d’accepter et de protéger, ni quelle action ceux-ci entreprendront librement dans le sein de la société espagnole, attendu que c’est l’Église qui décide de ces deux éléments. L’État acceptait l’existence d’une haute hiérarchie de l’Église dont il reconnaît les facultés d’action et, une fois celles-ci reconnues, permet qu’elles agissent de facto, avec effectivité juridique, dans la sphère de la souveraineté d’État ; vu que tout cela s’opérait par suite de la décision de l’État de renoncer à exercer sa souveraineté dans le champ ecclésiastique, il s’ensuit que l’État lui-même cédait à l’Église une part de souveraineté qu’il s'abstenait d'exercer[65],[66].

Après une période de silence, l’épiscopat espagnol se prononça en faveur de ce que la religion catholique soit religion officielle de l’État espagnol en alléguant que l’Espagne ne pouvait se comprendre si on la déliait de sa foi religieuse, que l’histoire d’Espagne doit s’interpréter en fonction du fait religieux et que le principe catholique devait être considéré comme consubstantiel à l’essence de la nation espagnole, d’où il découlait qu’unité catholique et unité nationale étaient des éléments indissociables[46].

Plus tard, le cardinal Quiroga Palacios, archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans sa réponse à l’invocation prononcée par le chef de l’État dans cette même ville en 1954, réaffirma le devoir de toute société de rendre culte à Dieu, puis, s’appuyant sur des textes des Saintes Écritures et de plusieurs papes, de Grégoire XVI à Pie XII, formula la « thèse théologico-juridique selon laquelle toute société et, par voie de conséquence, tout État est obligé d’embrasser, et de professer, de conserver et de protéger la seule véritable religion qui est la catholique [...]. Et lorsque dans une nation, ainsi que cela est heureusement le cas en Espagne, se présente une unanimité morale dans la profession de la religion véritable, non seulement la confessionnalité de l’État est logique et obligée, mais encore il y a lieu de conserver comme un trésor des plus précieux l’unité catholique ». Il expose ensuite sa vision des relations Église-État, affirmant que « l’État espagnol, gardant sa très-juste autonomie naturelle dans les affaires purement temporelles et politiques, laisse libre l’Église dans celles qui relèvent de sa compétence, tout en veillant à faire prévaloir dans les matières mixtes une intelligence et un accord cordiaux »[67].

La confessionnalité catholique de l’État espagnol, stipulée à l’article 6, 1° de la Charte des Espagnols, fut ensuite ratifiée dans l’article premier du concordat entre le Saint-Siège et l’État espagnol signé le : « La religion catholique, apostolique, romaine continue d’être la religion unique de la nation espagnole et jouira des droits et prérogatives qui lui reviennent en accord avec la Loi divine et avec le droit canon »[68]. L’État espagnol allait, en matière de religion, maintenir ces deux grandes lignes juridiques — confessionnalité et tolérance — jusqu’en 1967. La confessionnalité catholique de l’État restera en application, tout au moins formellement, jusqu’à l’entrée en vigueur de la constitution espagnole du 6 décembre 1978[69] ; quant au régime de tolérance des cultes non catholiques, consacré à l’article 6, 2° de la Charte des Espagnols, il fut modifié en 1967 et remplacé par un régime de protection juridique et de garantie de la liberté religieuse sous l’autorité de l’État[70].

Tolérance religieuse[modifier | modifier le code]

Concernant la tolérance, le pape Pie XII, reprenant la doctrine de Léon XIII, arrêta, dans un discours resté célèbre prononcé le devant le Ve congrès des juristes catholiques Italiens, les deux principes suivants :

- a) ce qui ne répond pas à la vérité et à la norme morale n’a objectivement aucun droit ni à l’existence, ni à la diffusion, ni à l’action ;

- b) s’abstenir d’empêcher [cette tolérance] par le moyen de lois officielles et de dispositions coercitives peut cependant se trouver justifié par l’intérêt d’un bien supérieur et plus universel.

L’épiscopat espagnol, au fait de cette doctrine pontificale, réaffirma le concept d’unité catholique, mais en le conjuguant à présent avec une tolérance possible envers ce qui est contraire à la vérité. Monseigneur Enrique Pla y Deniel, dans un discours de 1957, posa néanmoins clairement que « le fait de devoir tolérer comme moindre mal ou comme bien possible certaines situations, ne permet pas pour autant de méconnaître que le mieux reste l’unité catholique »[71].

Quand était évoquée la tolérance religieuse, on ne songeait pas tellement aux Espagnols — vu qu’ils étaient dans leur immense majorité de confession catholique —, mais aux étrangers résidant en Espagne. Enrique Pla y Deniel note[49] : « De nos jours, avec la facilité des communications dans le monde entier, il existe de fait en Espagne un nombre appréciable d’étrangers de différentes confessions religieuses, et quelques-uns sont sans doute de bonne foi ; par suite, afin d’éviter des maux plus grands, il est rationnel, il est prudent de tolérer le culte privé, mais en aucun cas le culte public ou la propagande contre la religion catholique, vu qu’aucun fondement rationnel ne la sous-tend », et « eu égard aux étrangers résidant en Espagne et face aux représentations de quelque puissance étrangère non catholique [...], la tolérance du culte privé dissident fut insérée dans l’article 6 de la Charte des Espagnols, après consultation préalable avec le Saint-Siège »[72].

Cependant, l’épiscopat se soucia de bien délimiter la portée de l’article 6, 2° de la Charte des Espagnols, pour s’assurer qu’aucun abus ne soit possible[49]. Pla y Deniel encore avertit :

« Tolérez le culte privé, mais interdisez le culte public et toutes les cérémonies et manifestations extérieures de confessions non catholiques. Serait considérée comme manifestation extérieure toute réunion publique, tout attroupement de rue, toute exposition extérieure d’une chapelle publique non catholique, dans les prisons, etc. Tolérons que les non catholiques, en leur grande majorité étrangers, exercent leur culte privé, mais qu’ils ne fassent pas de propagande prosélyte pour leurs erreurs, qu’ils ne tentent pas de convertir les fidèles catholiques à leurs sectes. Tout cela serait une interprétation abusive de l’article 6 de la Charte des Espagnols, qui n’établit pas la liberté des cultes, et serait de nature à perturber l’unité et la paix religieuses, et irait à l’encontre de l’ordre public et du bien commun de notre catholique Espagne »[73]. »

Dès lors demeuraient interdits, comme le rappela l’archevêque de Barcelone Gregorio Modrego, tout type de propagande et toute « activité des sectes pratiquée au sein d’un peuple catholique ou à proximité des catholiques », attendu que « un tel dessein obstiné visant à provoquer des désertions des rangs catholiques, révélateur d’un projet de briser l’unité catholique existante, et d’on ne sait quels buts ultérieurs en dehors de la sphère du religieux, franchit les limites fixées à la tolérance dans la Charte des Espagnols, en son article 6, tel qu’intégré dans le Concordat récemment conclu entre le Saint-Siège et l’État espagnol dans le protocole final sous l’article 1»[74]. De même, on « intimait » aux protestants de « s’abstenir de tout ce qui était interdit par la législation en vigueur, en se bornant à l’exercice privé de leur culte et en se gardant de toute action prosélyte et propagandiste »[75].

Devant l’expansion du communisme en Europe et en Asie, les militaires américains exprimaient un désaccord croissant avec l’hostilité du président américain Truman envers Franco et poussaient à la reprise des relations diplomatiques avec l’Espagne. Des obstacles demeuraient, mais Franco se montrait conciliant sur les questions que les Américains regardaient comme essentielles, dont notamment l’intolérance qui frappait le protestantisme en Espagne. Franco, qui avait pris soin de consulter le pape, promit d’appliquer à cet égard la Charte des Espagnols de la manière la plus large[76].

La liberté religieuse après juin 1967[modifier | modifier le code]

La Loi portant régulation de l’exercice du droit civil à la liberté en matière religieuse du , qui modifiait en Espagne le régime de tolérance dans le sens d’une garantie juridique de la liberté religieuse, résulte de la mise en adéquation de la législation espagnole avec la doctrine de l’Église telle que formulée dans la Déclaration conciliaire Dignitatis humanae du , en particulier dans son article second stipulant que « la personne humaine à droit à la liberté religieuse »[77],[note 4].

L’archevêque et déontologue Luis Alonso Muñoyerro, après avoir déclaré à la presse que la conduite observée par l’épiscopat espagnol à l’égard du décret sur la liberté religieuse avait fait l’objet de désagrément et d’attaques dans la presse étrangère, manifesta que[78] :

« Ce n’est pas par système que nous avons été opposés à ce qu’ait émané du Concile un décret sur la liberté religieuse qui soit digne du Concile et qui préserve les droits de l’Église catholique et ne les compromet pas sous l’effet de la doctrine et de décisions, tandis que les non catholiques, dont beaucoup hostiles au catholicisme, pourraient œuvrer librement sans entraves doctrinales, en accord avec leurs idéologies ou selon leurs convenances partisanes […]. L’histoire nous oblige à vivre vigilants. À vous de déduire de cela ce que nous pensons en Espagne. Il ne nous a pas été occulté qu’il existait un projet de réglementation des activités des non catholiques, plus spécialement des protestants, et il ne fallait pas qu’émane du Concile quelque indication que ce soit qui obligerait à étendre la liberté religieuse au-delà des justes limites permises par la réalité sociale et le bien commun de l’Espagne. L’unité catholique est un trésor que nous devons préserver à tout prix »[79]. »

Dès le départ pourtant, l’épiscopat espagnol se rangea derrière le nouveau binôme confessionnalité de l’État / liberté religieuse, parce que, selon Pedro Cantero Cuadrado, évêque d’Huelva, « le fait social et politique de cette unité catholique dans la communauté espagnole appelle institutionnellement le fait social et politique de la confessionnalité de l’État espagnol, comme expression et garantie juridiques de l’unité catholique de la nation espagnole »[80]. Dans une exhortation de , l’épiscopat espagnol indique que la confessionnalité — fondée sur l’unité catholique, qui « est une réalité historique et sociologique, non seulement sous l’angle quantitatif, mais aussi du point de vue qualitatif, plus profond, de la constitution sociale, de la culture, des traditions, des mœurs, de l’art et de l’histoire du peuple espagnol » — « est compatible de fait et de droit avec la reconnaissance, le respect et la garantie juridique de la liberté religieuse pour tous les citoyens, qu’ils soient ou non catholiques »[81],[note 5].

L’inviolabilité du domicile[modifier | modifier le code]

- Article 15 - Nul ne pourra entrer dans le domicile d’un Espagnol ni y perquisitionner sans son consentement, si ce n’est en vertu d’un mandat de l’autorité compétente et dans les cas et dans la forme définis par les lois.

L'énoncé de l’article laisse entendre qu’il s’agit ici d’un droit fondamental — l’inviolabilité du domicile — dont ne jouissent que les seuls Espagnols, privant donc de cette même protection les étrangers résidant sur le territoire espagnol. Cette exclusion contredit l’article premier de la même charte, lequel proclame comme principe directeur des actes de l’État espagnol le respect de la dignité, de l’intégrité et de la liberté de toute personne humaine[82].

À noter en particulier que l’article 15 évoque le « mandat de l’autorité compétente » et omet donc de stipuler que l’autorité judiciaire est la seule instance de légitimation juridique habilitée à ordonner une visite domiciliaire sans le consentement de l’occupant des lieux, cette formulation laissant donc, sans toutefois l’indiquer expressément, la visite domiciliaire et la perquisition aussi aux mains du pouvoir exécutif. La Loi relative à l’ordre public du aura soin, par sa référence au mandat judiciaire, d’user d’une terminologie plus recevable[82].

La suspension de l’inviolabilité du domicile est prévue à l’article 35 de la Charte, article aux termes duquel l’application de l’article 15 pouvait être annulée temporairement par le gouvernement, totalement ou partiellement, par voie de décret-loi. Là encore, la même Loi relative à l’ordre public de 1959 énumère, en son article 11, les exceptions à l’inviolabilité du domicile qui autorisent, dans l’intérêt du maintien de la paix intérieure et de l’exercice libre et pacifique des droits individuels, politiques et sociaux, le gouvernement et ses agents à pénétrer au domicile d’une personne sans son assentiment ou sans mandat d’un juge ; ce sont : les cas de commission supposée de flagrant délit, aux fins de poursuite des présumés coupables aussi bien qu’en vue de la saisie des instruments du délit et du recueil de preuves ; les cas où se produisent dans le domicile concerné des troubles susceptibles de perturber l’ordre public ; les cas où la visite domiciliaire est demandée par les occupants ; et les cas où la violation de domicile apparaît nécessaire pour porter secours à des personnes ou pour éviter des dommages matériels imminents et graves. Ladite loi ajoute que le procès-verbal de ces actes soit transmis sans délai à l’autorité judiciaire compétente à l’effet que celle-ci l’examine pour, le cas échéant, y déceler — et corriger — les outrepassements qui auraient pu être commis. Toute entorse devra faire l’objet d’un rendu compte au gouverneur civil[83].

Enfin, il est à noter que la mise en œuvre de l’article 15 est rendue tributaire des lois ordinaires censées établir la procédure relative aux cas concernés ainsi que le mode d’exécution de la perquisition du domicile. Il est vrai que, hormis l’extension de la garantie aux étrangers, tous les défauts de conception de l’article 15 de la Charte des Espagnols étaient suppléés par les dispositions de la Loi sur la procédure criminelle et portant code pénal du [84]. D’autre part cependant, les circonstances politiques du moment composaient une réalité en contradiction avec la formulation légale du droit à l’inviolabilité du domicile, témoin le constat que les détenteurs du pouvoir de fait étaient ceux aussi qui disposaient de l’appareil de coercition de l’État. Dès lors, la situation est loin de satisfaire à la définition de la liberté domiciliaire propre à un régime constitutionnel authentique, avec une protection matérielle et formelle véritable des droits fondamentaux[85].

L’égalité homme-femme[modifier | modifier le code]

- Article 22 - L’État reconnaît et protège la famille comme institution naturelle et comme fondement de la société, avec des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs à toute loi humaine positive.

- Le mariage sera un et indissoluble.

- L’État protégera spécialement les familles nombreuses.

La période franquiste s’appliqua à annuler les avancées que la femme avait obtenues dans le domaine des droits sous la République, en particulier en matière de divorce, d’accès à l’emploi rémunéré, d’amélioration de leurs conditions de travail, d’accès à la culture et d’instruction, etc. Il convient de considérer l’article 22 de la Charte des Espagnols en association avec les dispositions de la Charte du travail de 1938, où figure e.a. la formulation euphémiste « libérer la femme mariée de l’atelier et de l’usine ». Les deux Chartes conjuguées avaient pour effet d’abroger la législation républicaine égalitaire et de subordonner la femme à l’homme et à ne lui laisser quasiment que la mission d’épouse et de mère[86],[87].

En revanche, le développement de l’économie espagnole dans la décennie 1960 nécessita de pouvoir faire appel à toutes les ressources humaines disponibles pour la production, y compris les femmes. Dans cet esprit fut élaborée le la Loi 56/1961, traitant notamment des droits politiques et professionnels de la femme, et dont l’exposé des motifs commence ainsi que suit :

« Le principe de non discrimination à raison du sexe ou de l’état civil pour ce qui est d’être titulaire des droits politiques, professionnels et du travail, ou de les exercer, est catégoriquement reconnu aux Espagnols par la Charte des Espagnols ; son article onze déclare que « tous les Espagnols pourront assumer des charges et des fonctions publiques selon leur mérite et capacité », et l’article 24 établit « que tous les Espagnols ont droit au travail et le devoir de s’occuper à quelque activité socialement utile »[86],[note 6]. »

Liberté de la presse et censure[modifier | modifier le code]

- Article 12 - Tout Espagnol pourra exprimer librement ses idées pour autant qu’elles ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux de l’État.

Dès la loi du 2 avril 1938, la presse espagnole était soumise au processus de censure, alors instituée. Cependant, jusqu’en 1966, année où la Loi sur la presse, conçue par Fraga Iribarne, supprima la censure a priori, la censure préalable resta de vigueur en Espagne. La presse était contrôlée et la profession de journaliste réglementée et soumise à un enseignement officiel[37]. Après 1966, et en dépit de la Loi sur la presse, le strict contrôle par l’État sur la presse écrite se poursuivit, avec sanctions administratives, mises sous séquestre et suspension des publications en discordance avec le régime[41]. La nouvelle loi en effet fixait certaines limites à la liberté d'expression, à savoir : « le respect de la vérité et de la morale ; la soumission à la Loi sur les principes du Mouvement national et aux autres Lois fondamentales ; les exigences de la Défense nationale, de la sécurité de l’État et du maintien de l’ordre public intérieur et de la paix extérieure ; le respect dû aux institutions et aux personnes dans la critique de l’action politique et administrative ; l’indépendance des tribunaux et la sauvegarde de l’intimité et de l’honneur personnel et familial ». Les établissements importateurs de publications étrangères devaient être immatriculés au Registre des entreprises importatrices de publications étrangères et les règles applicables aux écrits espagnols l’étaient également aux productions étrangères. Les mêmes interdits valaient également pour les romans, films, œuvres théâtrales etc. La compétence d’inculpation incombait au directeur général de la Presse ou à celui de l’Information, ou (pour les fautes graves) au ministre de l’Information et du Tourisme. Les éditeurs et organes de presse avaient donc intérêt à pratiquer l’autocensure ou à faire appel à la procédure de « consultation volontaire »[37].

Texte intégral[modifier | modifier le code]

Préambule[modifier | modifier le code]

Attendu que les Cortes espagnoles, en tant qu’organe supérieur de participation du peuple aux missions de l’État, ont élaboré, en conformité avec la Loi portant leur création, la Charte des Espagnols, texte fondamental définissant les droits et devoirs de ces derniers et sauvegarde de leurs garanties ; Je dispose, en parfait accord avec la proposition par elles formulées, ce qui suit : Article unique. — Se trouve approuvée, avec valeur de Loi fondamentale réglant leurs droits et devoirs, la CHARTE DES ESPAGNOLS, telle que reproduite ci-après :

Titre préliminaire[modifier | modifier le code]

Article 1 - L’État espagnol proclame comme principe directeur de ses actes le respect de la dignité, de l’intégrité et de la liberté de la personne humaine, reconnaissant l’Homme, en tant qu’il est porteur de valeurs éternelles et membre d’une communauté nationale, comme titulaire de devoirs et de droits, dont [l’État espagnol] garantit l’exercice en vue du bien commun.

Titre I – Devoirs et droits des Espagnols[modifier | modifier le code]

Chapitre I[modifier | modifier le code]

Article 2 - Les Espagnols doivent service fidèle à la Patrie, loyauté au Chef de l’État et obéissance aux lois.

Article 3 - La Loi protège à égalité le droit de tous les Espagnols, sans préférence de classe ni acception de personnes.

Article 4 - Les Espagnols ont droit au respect de leur honneur personnel et familial. Quiconque l’outragerait, quelle que soit sa condition, devra en répondre.

Article 5 - Tous les Espagnols ont le droit à l’éducation et à l’instruction et ont le devoir de les acquérir, soit dans le sein de leur famille, soit dans des centres privés ou publics, selon leur libre choix. L’État veillera à ce qu’aucun talent ne dépérisse par manque de moyens économiques.

Article 6 - La profession et pratique de la Religion catholique, qui est celle de l’État espagnol, jouira de la protection officielle.

Nul ne sera inquiété en raison de ses croyances religieuses ni de l’exercice de son culte en privé. Ne seront pas permises les cérémonies ou les manifestations extérieures autres que celles de la Religion catholique.

Article 7 - Servir la Patrie avec les armes constitue un titre d’honneur pour les Espagnols. Tous les Espagnols ont obligation d’accomplir ce service lorsqu’ils y sont appelés en accord avec la Loi.

Article 8 - Par le biais de lois, et valant toujours pour tous, des prestations personnelles pourront être imposées si l’intérêt de la Nation et les nécessités publiques le requièrent.

Article 9 - Les Espagnols contribueront à supporter les charges publiques en proportion de leur capacité économique. Nul ne sera obligé de payer des contributions qui n’auraient pas été établies en accord avec la loi votée aux Cortes.

Article 10 - Tous les Espagnols ont le droit d’occuper des fonctions publiques à caractère représentatif, à travers la famille, la commune et le syndicat, sans préjudice d’autres représentations que les lois établissent.

Article 11 - Tous les Espagnols pourront assumer des charges et des fonctions publiques selon leur mérite et leur capacité.

Article 12 - Tout Espagnol pourra exprimer librement ses idées pour autant qu’elles ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux de l’État.

Article 13 - Dans les limites du territoire national, l’État garantit la liberté et le secret de la correspondance.

Article 14 - Les Espagnols ont le droit de fixer librement leur résidence sur le territoire national.

Article 15 - Nul ne pourra entrer dans le domicile d’un Espagnol ni y perquisitionner sans son consentement, si ce n’est en vertu d’un mandat de l’autorité compétente et dans les cas et dans la forme définis par les lois.

Article 16 - Les Espagnols pourront se réunir et s’associer librement à des fins licites et en accord avec ce qui est établi par les lois.

L’État pourra créer et maintenir les organisations qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fins. Les normes présidant à leur fondation, qui revêtiront la forme d’une loi, coordonneront l’exercice de ce droit avec ce qui est reconnu dans l’alinéa précédent.

Article 17 - Les Espagnols ont droit à la sécurité juridique. Tous les organes de l’État agiront en conformité avec un ordre hiérarchique de normes préétablies, qui ne pourront pas être arbitrairement interprétées ni modifiées.

Article 18 - Nul Espagnol ne pourra être détenu, sauf dans les cas et dans la forme prescrits par la loi. Tout détenu sera remis en liberté ou déféré à l’autorité judiciaire dans le délai de 72 heures.

Article 19 - Nul ne pourra être condamné si ce n’est en vertu d’une loi antérieure au délit, moyennant la sentence d’un tribunal compétent et après audition et défense de l’intéressé.

Article 20 - Nul Espagnol ne pourra être privé de sa nationalité hormis pour délit de trahison, tel que défini dans les lois pénales, ou pour être entré au service des armes ou avoir exercé une fonction publique dans un pays étranger en dépit de l’interdiction expresse du chef de l’État.

Article 21 - Les Espagnols pourront adresser individuellement des requêtes au chef de l’État, aux Cortes et aux autorités.

Les corporations, fonctionnaires publics et membres des forces armées et d’instituts militaires pourront exercer ce droit seulement en conformité avec les dispositions que les régissent.

Chapitre II[modifier | modifier le code]

Article 22 - L’État reconnaît et protège la famille comme institution naturelle et comme fondement de la société, avec des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs à toute loi humaine positive.

Le mariage sera un et indissoluble.

L’État protégera spécialement les familles nombreuses.

Article 23 - Les parents ont l’obligation de nourrir, d’éduquer et d’instruire leurs enfants. L’État suspendra l’exercice de la tutelle parentale ou en privera ceux qui ne l’exercent pas dignement, et transférera la garde et l’éducation des mineurs à ceux désignés par la loi.

Chapitre III[modifier | modifier le code]

Article 24 - Tous les Espagnols ont droit au travail et le devoir de s’occuper à quelque activité socialement utile.

Article 25 - Le travail, de par sa condition essentiellement humaine, ne peut être réduit au concept matériel de marchandise, ni faire l’objet d’aucune transaction incompatible avec la dignité personnelle de celui qui le fournit. Il constitue en soi un attribut d’honneur et donne titre suffisant à exiger tutelle et assistance de l’État.

Article 26 - L’État reconnaît dans l’entreprise une communauté d’apports de technique, de main-d’œuvre et de capital sous ses différentes formes, et proclame en conséquence le droit de ces éléments à participer aux bénéfices.

L’État veillera à ce que les relations entre eux demeurent dans la plus stricte équité et dans une hiérarchie qui subordonne les valeurs économiques à celles de nature humaine, à l’intérêt de la Nation et aux exigences du bien commun.

Article 27 - Tous les travailleurs seront protégés par l’État dans leur droit à une rétribution juste et suffisante, de sorte à leur assurer pour le moins, à eux et à leurs familles, le bien-être qui leur permette une vie morale et digne.

Article 28 - L’État espagnol garantit aux travailleurs la sécurité d’une assistance en cas d’infortune et leur reconnaît le droit à l’assistance en cas de vieillesse, de mort, de maladie, de maternité, d’accidents du travail, d’invalidité, de chômage contraint et d’autres risques susceptibles de faire l’objet de couverture sociale.

Article 29 - L’État maintiendra des institutions d’assistance et protégera et favorisera celles créées par l’Église, les corporations et les particuliers.

Article 30 - La propriété privée comme moyen naturel pour l’accomplissement des buts individuels, familiaux et sociaux, est reconnue et protégée par l’État.

Tous les modes de propriété restent subordonnés aux besoins de la Nation et au bien commun. La richesse ne pourra rester inactive, ni être détruite indûment, ni mise en œuvre à des fins illicites.

Article 31 - L’État facilitera pour tous les Espagnols l’accès aux formes de propriété les plus intimement liées à la personne humaine : foyer familial, héritage, outil de travail et biens d’usage quotidien.

Article 32 - Dans aucun cas ne sera infligée la peine de confiscation de biens.

Nul ne pourra être exproprié si ce n’est pour cause d’utilité publique ou d’intérêt social, moyennant indemnisation correspondante préalable et en conformité avec les dispositions de la loi.

Titre II. De l’exercice et de la garantie des droits[modifier | modifier le code]

Article 33.- L’exercice des droits reconnus dans la présente Charte ne devra pas porter préjudice à l’unité spirituelle, nationale et sociale de l’Espagne.

Article 34.- Les Cortes voteront les lois nécessaires à l’exercice des droits reconnus dans la présente Charte.

Article 35.- L’applicabilité des articles douze, treize, quatorze, quinze, seize et dix-huit pourra être temporairement suspendue par le gouvernement, totalement ou partiellement, par la voie d’un décret-loi fixant limitativement la portée et la durée de la mesure.

Article 36.- Toute violation commise contre l’un quelconque des droits proclamés dans la présente Charte sera sanctionné par les lois, lesquelles définiront les actions qui, pour leur défense et garantie, pourront être intentées dans chaque cas de figure auprès des juridictions compétentes.

FRANCISCO FRANCO

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Le terme fuero faisait référence aux statuts juridiques de l’Espagne médiévale, cristallisés sous forme de droit coutumier dans les coutumes de la population espagnole, mais ne surgissant jamais dans l’histoire de l’Espagne qu’accordés par quelque autorité (monarque ou seigneur féodal) qui « créait » des droits et libertés, par quoi le concept de « fuero » apparaît étranger au concept de souveraineté populaire, propre à une démocratie, et permit au régime de Franco d’éviter l’usage du terme constitution pour désigner cet ensemble de normes.

- L’historien du droit Alfons Aragoneses observe que la Convention européenne des droits de l’homme, à l’image de la Belle au bois dormant (selon le mot de Frowein), demeura après son adoption plongée dans un long sommeil, jusqu’à ce que les mouvements de défense des droits de l’homme se soient mis, dans les années 1960 et surtout 1970, à l’exploiter comme outil de leur militantisme devant les cours nationales et auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et le fassent de la sorte évoluer d’un document qui, dans les années 1950 encore, avait une finalité surtout politique avant que juridique (défense de la démocratie axée sur la tenue d’élections périodiques, objectif cher au Mouvement européen), vers un texte normatif régulant et protégeant les droits humains. Cf. A. Aragoneses (2021), p. 137-138.

- Significativement aussi, le premier gouvernement nationaliste régulier prépara en 1937 la Charte du travail sans consulter l’épiscopat, et un décret du de la même année prescrivait l’unification syndicale qui touchait aussi les syndicats catholiques. Cf. G. Hermet (1989), p. 203.

- Étant donné la nouveauté que présente la formulation du postulat conciliaire, il y a lieu ici de faire le distinguo entre tolérance et liberté religieuse, argumente le prêtre et juriste Amadeo de Fuenmayor Champín : « La notion de tolérance — selon la doctrine traditionnelle catholique — part d’un présupposé dogmatique, à savoir la distinction entre le bien et le mal, entre la verité religieuse et l’erreur, afin de permettre simplement ce que l’on tolère. En ce sens, la tolérance signifie, d’une certaine manière, apposer sur la norme civile un sceau dogmatique religieux et qualifier comme mal ce qui est objet de la tolérance, quand même l’on estime bonne — pour éviter des maux plus grands, ou obtenir un bien, de façon proportionnée — la tolérance en soi.

La notion de liberté religieuse répond à une orientation différente, quoique non contradictoire, de la tolérance civile, en ceci que la règle juridique applicable s’abstient de qualifier les croyances religieuses, hormis en ce qui touche à leurs relations avec le bien commun temporel (en particulier l’ordre public), et laisse les citoyens de l’État seuls juges de leurs devoirs personnels vis-à-vis de Dieu, dont, délibérément, il n’est pas fait une affaire civile ». Cf. (es) Amadeo de Fuenmayor, La libertad religiosa, Pampelune, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., , 216 p., p. 164. - Pour de plus amples détails sur l’évolution ultérieure de ce droit fondamental sous le franquisme, cf. Marie-Christine Moreau, « De la religion d'état à la laïcité. La transition espagnole, un tournant décisif - 1976-1981 », Hispanística XX, édité par Centre Interlangues Texte, Image, Langage, no 21, , p. 329-346 (ISSN 0765-5681, lire en ligne).